▲王羲之肖像

升平五年(公元361年),王羲之59岁,已步入暮年。

五月,东晋穆帝去世。四天后,司马丕奉太后之命继位,大赦天下。在单县金亭患病的王羲之看到赦免信后,写下了“贺信”。由于身体疲惫,这封信很短。他恭喜皇帝陛下如期完成天命,登上天佐,“率天下归于地”。 ,别不高兴。”此外,还有报道称“我因病外出,但没有遵守规定。我看着辰基,筛选了一下营地。”

这是王羲之的最后一篇文章。在大家喜庆的日子,我给皇帝发贺信时,特意写下了“因病出走”的内容。可见,状态已经达到了非凡的程度。

时间过得真快,距离兰亭活动已经过去九年了。这是多么盛大的节日,多么浪漫的聚会啊!

▲【明代】文征明《修兰亭》卷,金纸设色,24.2×60.1厘米。

三泉平静,一切和谐。

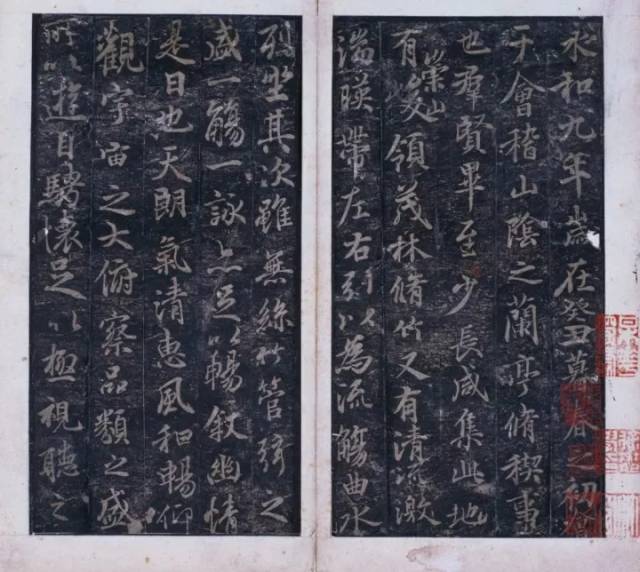

永和九年,在贵州。暮春之际,时任会稽内史、右军将领王羲之邀请谢安、谢琬、孙绰等41位名人齐聚会稽山阴兰亭,饮酒作诗。其中,原余姚县令、东阳太守等15人,因不会作诗,各罚酒三杯。其他26人收到了37首诗。大家推荐王羲之为诗集作序。

东晋是书法家大放异彩的时代。史料记载,晋代书法家有113人,其中王氏23人。王羲之的叔叔王邑、王导,堂兄王田、王洽都是当时著名的书法家。在这样一个书法世家的熏陶下,王羲之自幼喜爱练习书法,后来师从魏夫人、张芝等著名书法家。 “近年友君的书真是精彩啊。”此时,王羲之的书法已达到鼎盛时期。

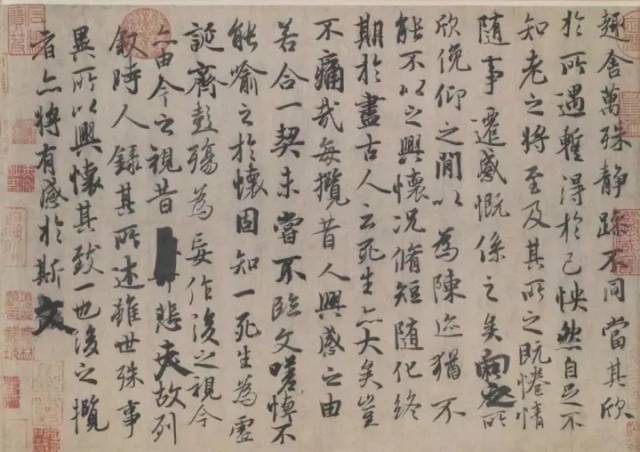

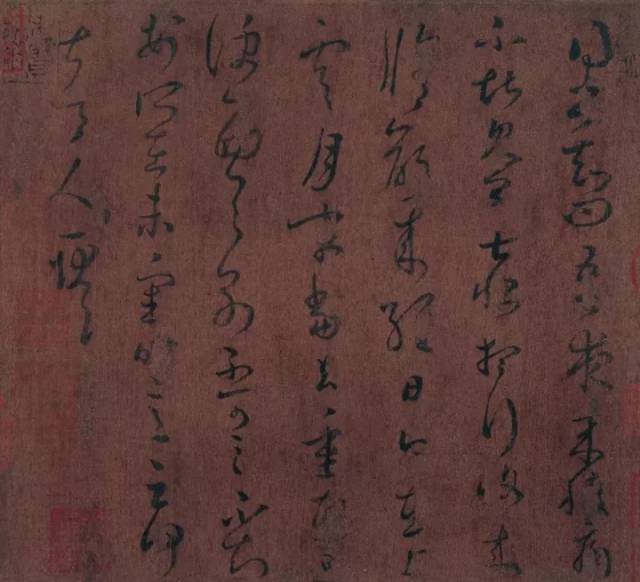

▲【唐】冯承素《行书兰亭序》卷,纸本行书,24.5×69.9厘米,北京故宫博物院藏。

只见他喝醉了,微醉,用蚕茧纸和鼠须笔,一气呵成地写着,这就是《兰亭序》。一百多年后,唐朝何彦之在《兰亭记》中写道:“王羲之醉酒时写兰亭,若当时有神助,醒后便写下。”未来有数百本书,但永远不会像这本书一样好。”

《兰亭序》二十八行,三百二十四字。王羲之的每一个字都塑造了一个生命的形象。无论是笔画还是文字的结构,都浑然天成,体现出魏晋独特的奔放神韵。 “点拖之工,乃剪裁之美”; “没有一个字、一个笔画是不令人满意的。”

《兰亭序》是中国书法史上影响最大的书法作品,被誉为“天下第一行书”。这奠定了王羲之作为中国书法圣人的历史地位,永和九年也成为中国书法界永恒的节日。后人赋诗赞道:东晋风流事多,短时间皆废。如果没有原版《兰亭集》的存在,世人又如何知道永和呢?

▲【唐】冯承素《兰亭行书序》卷(下)。本册正面纸有13行,行距较宽松,背纸有15行,行距较紧,然后前后左右镜面斜密,比例匀称,整体文字完整,这一点比其他文案要好。笔反复倾斜、倾斜,笔尖锋利,有时笔划划痕。既保留了追本溯源的痕迹,又显露出自由复制的特点。临摹与临摹相结合,使其显得自然生动,具有一定的“保真”的优点,是古代传世复制品中最为精美的,体现了王羲之的艺术风格。书法迷人绚丽,神态优美,骨气逼人,是接近原作的唐仿。

我国历史文献中,最早记载《兰亭序》的是《世说新语》,第一篇全文是《晋书》,最早讲述《兰亭序》故事的是《兰亭序》。就是《隋唐名言》。 《兰亭序》在王熙去世270年后被人们收藏,原本后来与唐太宗合葬于昭陵。但其抄本、刻本、刻本流传不下数百件,影响了一代又一代的中国书法界。而且不仅在中国,在日本、韩国等中国书法流行千余年的国家和地区,王羲之的书法都受到高度评价。这也是一种极为罕见的文化现象。

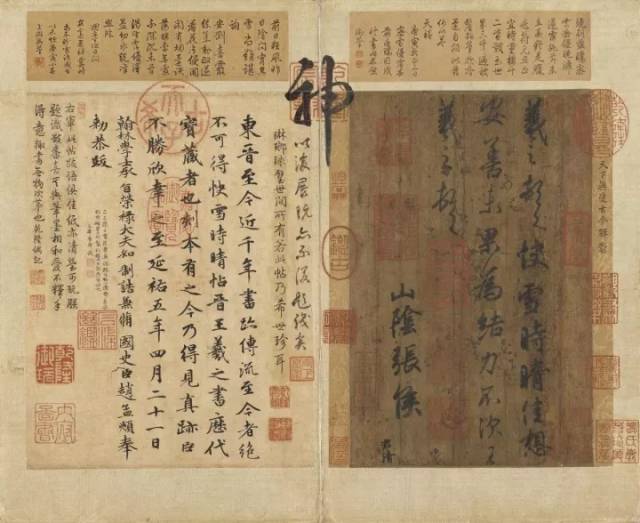

▲《宋陀神龙兰亭序》,北京故宫博物院藏。 《宋陀神龙兰亭序》木刻“宋陀神龙兰亭正版小方兰轩集石清重装”。内署署名“宋陀兰亭容轩藏”。白色剪纸和镶框蝴蝶服装。半开,长23.6厘米,宽12厘米。

王羲之写《兰亭序》时的年龄是33岁还是51岁,书法史上一直存在争议。 《王羲之年谱》有四个版本,《辞海》有三个版本。直到最近王羲之妻子奚宣墓碑的发现,谜底才被揭开。

石碑简洁朴素,墓碑为隶书。墓志铭告诉我们,墓主人死于升平二年,即公元358年,时年王羲之56岁。由此可以推断,王羲之的生卒日期应为公元303年—361年。兰亭雅惠时,王羲之51岁。

由此,我们可以勾勒出王羲之的人生轨迹:生于公元303年,7岁左右开始学习书法,11岁随叔父王羲之南下,定居建康(今南京),首都;二十多岁时,与太尉奚建女奚宣结婚,婚后入仕为秘书。三十二岁左右离开北京,到武昌(今湖北鄂州)任征西将军,三十八岁被任命为江州(今江西九江)刺史。 42岁时,第七子王献之出生。四十六岁时,被任命为建康护军将军。四十九岁,被任命为右军将军、会稽内史。 51岁时,他写下了《兰亭序》; 53岁时发表《誓言》,辞职回国;享年59岁(升平五年,即公元361年)去世。

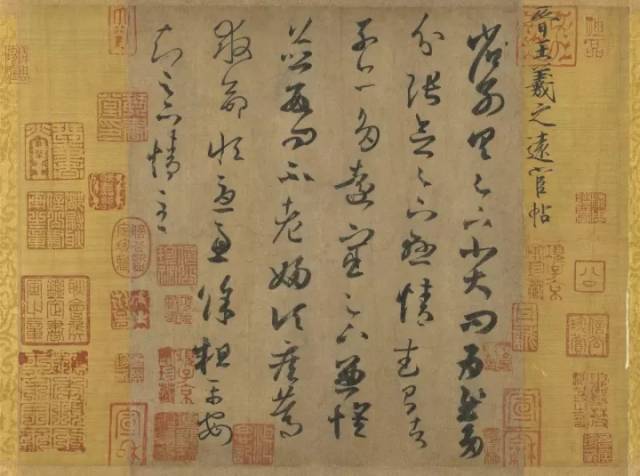

▲王羲之纸本墨拓《远欢帖》,台北故宫博物院藏。 “远欢贴”又称“省别贴”,是“十七贴”系列中的第15张标准单。草书,6行,53字。王羲之在信中对周馥对家人的问候表示感谢。当他提到妻子的病情时,他非常担心她病情严重。信中还询问了陶侃家人和部分同事的近况。

王羲之《圆环帖》解说:省去烦恼,问几个大问题以求安慰。诸分多,思一步悬情,武昌士人亦远离官场。一步一步来,照顾好一切。您想同时问几个问题吗?老太病即刻,救了性命,忧心不断。我安然无恙。知足常乐就够了。

永和十一年(355年),王羲之53岁。他因与老板王舒“关系不好”而发誓辞职。王叔沉迷于名利,贪图权力,为官十分贪婪。王羲之轻视他,为他感到羞愧。永和十一年,他迈出了令世人惊讶的一步——他在父母坟前发誓:不再担任官职。

王羲之带领全体子孙来到父母坟前,宣读了“誓言”:未永和十一年三月,辛亥革命初九,少年羲之敢告二灵。从现在开始,如果你敢保持这种态度,贪婪、好斗,你就会有不尊重的态度,不会有孩子。若无子,天地不覆,名教亦不容。誓言的真诚就像初升的太阳。

王羲之的退位,在琅邪王氏中是史无前例的,在朝堂上引起了不小的震动。一时间,高官百姓都极力安慰他,但他却一心告别仕途。辞官后,寓居单县金亭,与妻子奚、乳母毕、六子王草植居住。此后的岁月里,王羲之过着游山玩水、考察物产、教育子孙的退休生活。王羲之“走遍东诸县,遍遍名山渡海”。他最远到达的是临海县(今浙江省临海县东南),可能也到过永嘉县(今浙江省温州市北)。今天这里仍然有人。与王羲之有关的名胜古迹还有很多。王羲之陶醉其中,常常自言自语:“我应该欢喜而死。”在给谢万的信中,他详细地讲述了自己的感受:古代死去的人,要么是被逼疯了,要么是肮脏不堪,很难受。现在我坐下来寻求安慰,我的心里充满了喜悦。这不是上帝的恩赐吗?不幸且不祥。这就是我想做的。他的言语中明确表示,他隐居是为了寻求身心的安康,而不是效仿那些藐视朝廷的人,装疯卖丑。

王羲之虽然对自己的隐居生活颇为满意,但无奈没有出仕。从政三十年,他爱国关心人民,致力于改革长期存在的弊端,积极建言献策。他无奈辞职后,仍然密切关注国家大事和朝臣进退,令人难忘。

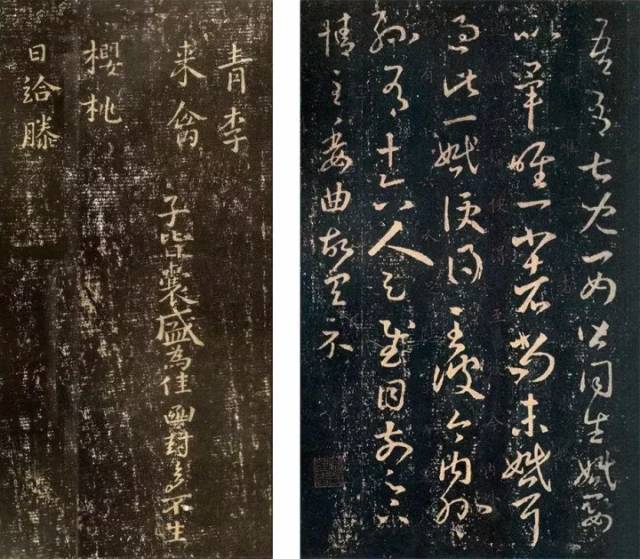

▲《鸟来帖》和《孩子帖》(“十七帖”中选两篇)

《赖勤帖》解释:青梅、赖勤、樱桃、日本藤如果都装在袋子里最好,很多信件、信封都长不出来。

《儿童邮报》解释:我有七个儿子和一个女儿,都是同时出生的。婚事结束后,唯一年纪小的还没有结婚。这场婚姻之后,你就会到达那里。今海内外有十六个孙子,足以安慰我,我的感受是极其屈辱的,所以我表达了这一点。

据《晋书》王羲之传:晚年游游悠然,耕种桑果。他带领弟子,照顾虚弱的孙子。当他旅行并观察这个地方时,他发现了一些甜食,并将其切成碎片。种果树是王羲之晚年的爱好。

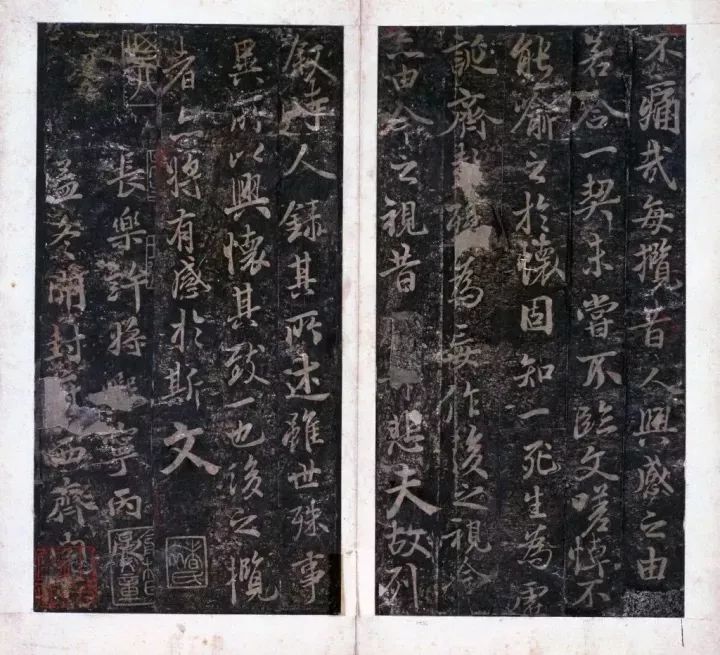

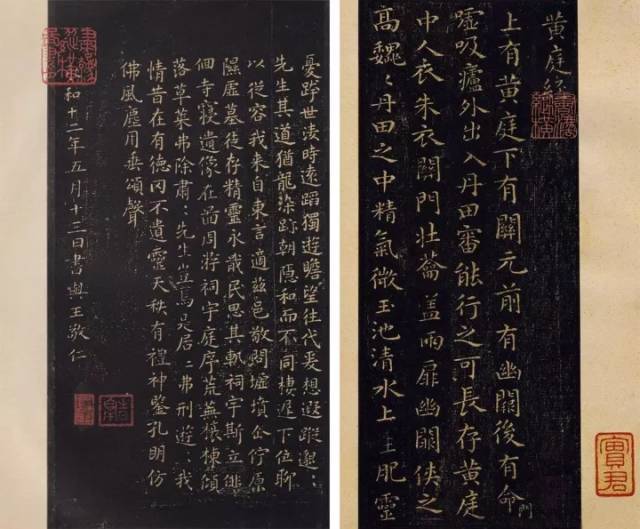

王羲之晚年,虽已衰落,仍继续着书立说。王羲之的《黄庭经》,小楷书,一百行。宋代,仿刻石刻,拓片流传。此帖的方法极其严格,其精神也轻松,姿态优美、开朗。

关于《黄庭经》,还有一个传说:山阴有一位道士,想要得到王羲之的墨宝。知道王羲之喜爱鹅,特地准备了一笼又肥又大的白鹅,作为写经的奖励。王羲之看到鹅高兴地为道士写了好久的经文,高兴地“把鹅关进笼子就回来了”。 《黄廷经》又称“黄阁帖”,署名“永和十二年五月”。

无独有偶,被书法家视为楷书极致的王羲之的《东方朔画赞》(唐本),也在《十二年五月十三日致王景仁的信》一文的末尾署名。 《永和》,意为“永和十二年五月”,54岁的王羲之在一个月。

《十七帖》,又称《一少书龙夜》,是王羲之草书的代表作。成书于永和三年至升平五年(公元347-361年)。这是王羲之晚年写给益州刺史的书。周复尺简系列,共29篇,942字。因第一段有“十七日”三个字,故称“十七帖”。其中一篇帖子“我今年七十岁了”,有这样一句话:“我的耳朵光滑,耳朵软。”可见,此书是王羲之五十九岁时或稍早时写成的。救救他吧。”然而,在这种情况下写成的《十七帖》却是历代书法家追随书圣王羲之、学习其草书的最好范例之一。

据考证,书法“小女四岁”和书法“官奴小女雨润”是王羲之去世前不久所写。今传世者亦为抄本。其神韵圆润,仍堪称书法杰作。

▲(传记)王羲之《东方朔画赞碑》、《黄庭经》

王羲之晚年因服用寒食散而患病,深受其苦。琅琊是王羲之的故乡,也是天师陶的出生地。王氏家族世代信奉天师道,是家族中代代相传的宗教。受家庭和时代的影响,王羲之坚信老庄的教义和神灵的神奇。他与道士交往密切,不远千里采药,共同修炼,最终病倒。

“服”即服乌石散。 《世说新语·语》记载:“服乌石散,不但能祛病,而且使人精神开朗。”由于乌石散性热,服用后应吃冷餐、洗冷水澡、在寒冷的地方休息。因此俗称凉食粉。这种散在汉代就被用来治疗疾病。后来被天师道教推广,作为健身良药。大多数人都遭受过这种痛苦。当代学者余嘉熙说:“魏晋时期,有一种所谓寒食散,服之常致死亡。即使不死,也会成为久病不愈。”终生痊愈,痛苦将是巨大的,几乎是人类无法忍受的。”王羲之晚年写下了各种杂文。许多帖子反映了王羲之及其家人、亲友如何因“吃”而深受伤害。

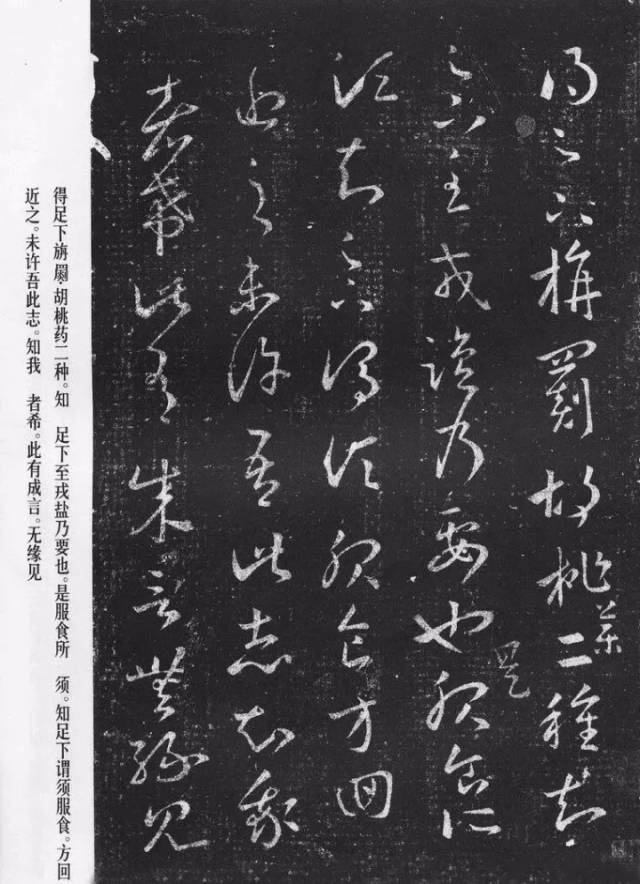

▲《沾一胡桃帖》(《十七帖》第二十四段)

《沾衣胡桃帖》解释:须服沾衣、胡桃两种药。如果满意了,就可以去荣岩了。我知道我必须把食物拿走才能回家,但我不同意这个野心。认识我的人都充满希望,这是一句老话。我没有机会见到你,所以我想微笑。

王羲之发帖说:因为吃冷食、吃散食违反规矩,所以你会日夜睡不着,也吃不下饭。他在另一篇帖子中说:“昨天我很难过,几乎无法动弹。”一大早吃了冷食粉后,我就觉得力气足了,可以走路了,所以更觉得累了。还有一点要注意的是:服用冷食粉后不要挨饿,但也不宜吃太多。无论白天还是晚上,都要吃几次,所以说勤吃。王羲之还写过一些帖子,描述自己因违规吃凉食、吃药而“久病难言,疲倦难言”的痛苦状态。他在一篇帖子中写道:“我心痛得吃不下饭,白天也很疲惫。”在另一篇帖子中,他写道:“我胸口有一种不好的感觉,很长时间都不想吃东西……我已经执行了五六天的短途任务,身体仍然很虚弱。”又虚弱,又狂风大作,身体剧痛。”

下面的书法虽然不能按顺序排列,但很可能是这个时期写的。最早写于升平四年冬:“至冬节,觉风(风痹病)动,日日,更甚。上月初十,归根结底,一切都如临春光,只是稍有不同,所以过不去,身体、精力、肌肉都受到极大的损伤,悲痛万分。” ,这是一个严重的问题。你不能独立地写出数字。” ”十九日,羲之顿了顿。明二十日,他愈发敏感,却无能为力。他也吃得很少,疲惫不堪,力气不足。羲之受到惩罚。通过死亡。” ,雨骤转,我深感忧虑。王羲之的晚年就是在这样的痛苦中度过的。

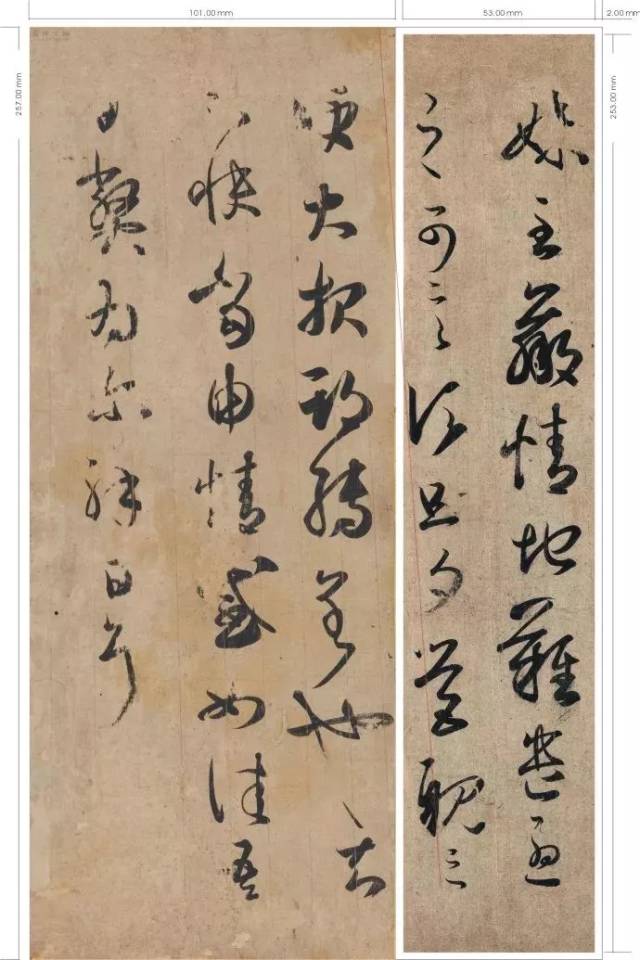

1973年在日本发现的“梅纸贴”和不久前也在日本发现的“大宝贴”,都是王羲之晚年患病时手写的笔记。从帖子中的寥寥几句话,我们也可以看出王羲之晚年的一些病情。疾病信息。比如《美枝贴》中有一句话:“我来解决太阳的问题,我来帮你解决太阳的问题。”日本学者解释的“日本不适”是指最近几天身体疲劳。王羲之《八日书信》:“仆生病,得此热,忽解日,无力,王羲之白。”邪恶一天比一天严重,我不知道如何拯救它们。”这就是他们的意思。

▲《大包贴》和《美枝贴》本来是一件?

《梅枝贴》解说:妹妹很弱,情情难移,忧虑可以表达,不得不日夜看顾。

《大包贴》解释:大报转发的时间到了。如果你不知道它好不好,你应该依靠你的情绪。如果你对你好,我就会对你不好。

总体思路是:我姐姐病得很重,处境很尴尬。 (我)很担心,必须早晚照顾她。如果您方便的话,请帮我转发到“大报”,知道您(或他)肯定会不高兴。一定是我给你带来了麻烦。请原谅我。我深深地爱着我的妹妹,所以我不能来。当情况好转时,我会道歉。

进入升平五年(361年)不久,王羲之的病情日趋严重。而此时,他的两个孙女却相继在十天内死去,这对他来说是更加沉重的打击。王羲之有七子一女。晚年与六子王曹植居单县。升平五年,王熙的孙女,即六子王曹的女儿不幸去世,年仅四岁。不幸从来都不是单独发生的。不到十天,七儿子王献之刚出生的女儿又病重,抢救无效。

大约在升平前四年,王羲之完成了他的遗愿:为小儿子王献之向席坛的女儿席道茂求婚。经允许,他们很快就结婚了。王羲之和王献之对这桩婚姻非常满意。一年后,习氏生下女儿,取名雨润,王羲之十分疼爱。我不想让雨润再次得重病。二孙女早逝,王羲之悲痛万分。

其悲痛之深,可见其现存墨宝:“小女琪(后缀为王曹小名)四岁,得重病,无药可救,悲痛欲绝。我已经无能为力了,这就是我的爱所在,失去这个女孩的痛苦让我无法自拔。那天。” ”官奴之女(王仙芝小名)雨润,病了十几天,百姓却浑然不觉。昨天,她突然得了痼疾,如今已是重症。她还” 王羲之顿了顿,说道:“她头上的痈肿溃烂了,没什么可担心的。我的孙女在襁褓中就去世了,我怎么能想象不到十天,我的二孙会如此悲伤呢?”已经不可能了!” “那个正式奴隶的小女孩得了重病,没救了。我深感悲痛,但我对此深感悲痛。我会留在这里。”我怎么能忘记,再过十天,我的二孙子就要死去了?这太痛苦了,我无法停止这样的感觉。”

王羲之有七子一女。兰亭参加宴会的有长子王玄之、次子王凝之、三子王焕之、四子王素之、五子王徽之、六子王草之、七子王献之。兰亭聚会时,他们的“少少聚会”,有一些法典或诗词流传后世。如今我已年近耄耋之年,两个孙子都去世了,我痛苦得无法停止。

▲王羲之《上虞铁卷》,上海博物馆藏

《上虞铁卷》解说:得书知题。我夜里腹痛,不忍见你。我非常恨你!我想回来。现在上虞的修龄日子,月底就过去了。重熙一到西边,就无法告别了。我不知道我在哪里。在审判之前知道这意味着什么是非常令人不安的。

首行“夜来腹痛剧烈”,可见晚年病痛之深。

王羲之病危,想请天师道重要人物杜子贡授课。杜子贡是这些士绅信徒的重要领袖。他是通灵者,拥有道术。他的弟子众多,著名的都出身于江南世家。杜子贡对弟子说:“王有军的病无法治愈,何必用我呢。”十余日后,郭氏去世。 《泉金文》中有王曦的帖子:“我不是一天比一天好,衰老的弊端一天天到来。夏天吃不了东西,却还要干活,这非常糟糕。”今年夏天,我连饭都吃不上。死亡并不遥远。

虽然今天无法确定王羲之具体的卒年月日,但从前文可以推测,应该是在升平五年公元361年夏以后。那一年,王羲之59岁。王熙去世后,葬于会稽单县金亭乡浮山(今属浙江省嵊州市)。 《晋书·王羲之传》:羲之死后,朝廷“赠金于紫光禄大夫,诸子遵父旨,不肯受”。

▲王羲之《快雪晴时》,台北故宫博物院藏

《快雪情事帖》解释:羲之顿了顿。下雪了,然后就放晴了。贾想要和平与仁慈。没有结果就是结果。不够强。王羲之顿了顿。山阴章侯。

这是一条楷书短信,是大雪过后问候朋友的内容。乾隆皇帝十分珍视此碑,称赞其“天下无双,古今罕见”。乾隆十一年,他将此迹与王仙芝的《中秋帖》、王训的《博远帖》合称“三溪”,珍藏于“三溪堂”。

馆藏梁武帝时期王羲之的笔迹、墨迹,有纸本15000张(含王献之的)。公元544年12月2日,晚上。梁元三年,梁孝仪帝攻江陵。梁武帝的孙子梁元帝见事已至此,大势已去。投降前,他派皇后阁员高善保放火焚烧了梁朝五十多年来收藏的“二王”法书,连同“古今书籍十四万册”。 “书卷”在火焰中被烧毁。群臣惊呼:“今夜文武之道不知所措!历代秘宝尽数焚成灰烬”!隋文帝时期,他“不惜重金收购”,只得到了王羲之真迹50页、行书240页、草书2000页。

唐太宗贞观十三年,李世民“以金帛购王羲之墨宝”,八方奇葩层出不穷。经褚遂良等人鉴定整理,共收集整理王羲之墨迹2290件。李世民去世时,将千古所写的《兰亭序》带到坟前陪葬。到了北宋,王羲之真迹仅存。

时至今日,王羲之的真迹已从世间消失。如今,各大博物馆都收藏了复制品。不但数量极少,而且唐本更是弥足珍贵。近日,日本发现了一件极为罕见的唐仿《大包帖》,据说是王羲的一件。说起来,还颇有传奇色彩。唐代王羲之临摹品在日本的出现并非偶然现象。日本历史上,大量派往唐朝的使节来到中国,带回了大量文物,其中包括王羲之等中国书法家的墨迹和临摹品。这在古代文献目录中有很多记载。 《大包帖》的发现对于王羲之书法的研究具有相当的学术意义。

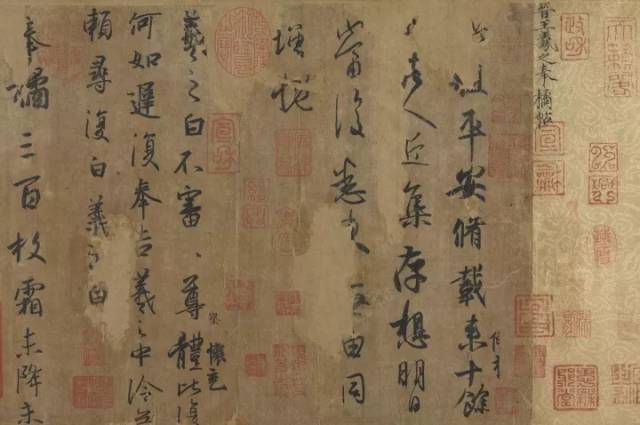

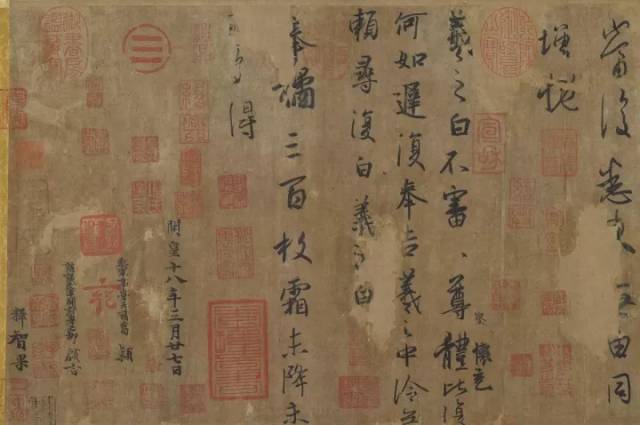

▲王羲之《太平橘三记》,台北故宫博物院藏

《平安凤居三帖》释义:此为粗平。已修复十余年。 □人们聚集在一起。我想明天回来报告。 □□起同样增加。席之白。不检查一下自己的身体怎么能好呢?稍后通知。奚忠命贼。寻找恢复。席之白。献上三百个橘子。霜还没有落下来。很少有。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/23477.html