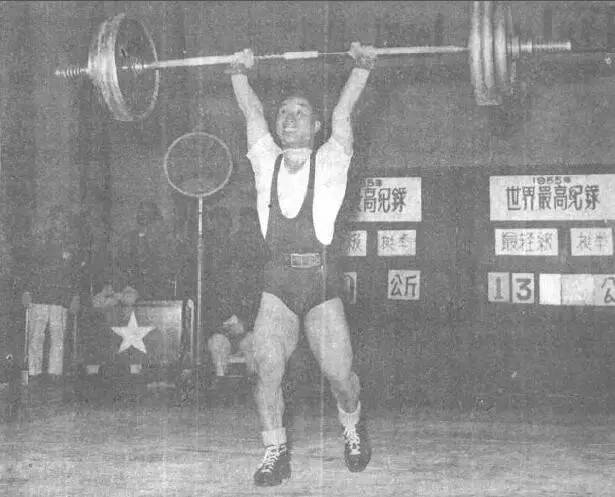

1956年,21岁的陈镜开在上海打破了56公斤级挺举世界纪录。这是中国人在竞技体育项目上创造的第一个世界纪录。此后,他在运动生涯中打破了10项世界纪录(其中一项尚未公布),他也成为中国历史上打破世界纪录最多的男子举重运动员。

弟弟陈曼琳、侄子陈伟强都是著名举重运动员。 20多年来,陈氏家族的三名成员总共打破了15项世界纪录,占了当时中国举重纪录的一半。

1959年3月,陈经开在莫斯科国际个人举重锦标赛上以148公斤的重量打破世界纪录。

“凯叔叔”不见了

“我已经尽力了,死也无怨无悔。”陈经开的弟弟陈曼琳告诉记者,这是陈经开的遗言。

“他是将我国竞技体育推向世界水平的第一人。”原国家体委主任李梦华这样评价这个身高只有1.5米的广东小个子。由于特殊的历史原因,陈镜凯从未参加过国际比赛——无论是奥运会、世锦赛还是亚运会,也没有获得过世界知名的冠军,但这并不妨碍他成为中国最伟大的运动员。

1987年5月11日,国际奥委会授予陈经开奥林匹克银牌。这是中国运动员首次获此殊荣。 1997年入选国际举重联合会名人堂,后担任亚洲举重联合会终身名誉主席。

1970年代末,陈经凯离开一线运动队,担任广东省体委副主任,分管群众体育和外事活动。他在这个岗位上工作了21年。 1979年初,在陈经开、霍英东的共同努力下,经邓小平批准,举办了“省港杯”足球赛。这是我国首届本土涉外体育比赛。

陈经开生性淡泊名利。当官时,他不喜欢被称为“所长”,所以同事和后辈常称他为“凯叔”。侄子陈伟强告诉记者,1994年,陈景开因心肌梗塞病危:心脏前壁2/3缺血坏死。那一次,他的心脏停止跳动了两分钟,四次电击后才恢复过来。医生们表示:“凯叔叔的复活是他为自己创造的‘第11个世界纪录’!” “我三哥很顽强,十多年来,我的求生意志是靠1/3的心肌支撑的。”陈曼琳说。

陈经开在大病一场后退休,开始养花养草、养鸟养鱼。天气好的时候,在广东省体委的大院里,经常可以看到他微笑着与人打招呼。有时他手里会捧着一两朵花……“如果你买了一把花,花开的时间不会太长,如果你只是买在花盆里,你就无法种植它们。” ”只要把它想象成插花就可以了。”

这位功勋运动员逐渐淡出了人们的视线。陈曼琳回忆,陈经开最后一次接受采访是在2008年,当时他接受中央文史馆和中央电视台的采访,主要内容是他对周恩来总理的回忆。

1966年,周总理会见陈经开(右二)、陈曼琳兄弟

“我三叔喜欢热闹,他退休后,我每隔一两周就带他出去吃饭,他每次都找不同的地方。”陈伟强表示,陈敬凯并没有离开他一生为之奋斗的举重运动。四哥陈曼琳分别担任广州市健美举重协会名誉主席和副名誉主席,经常回到家乡指导青少年运动员的训练。

2010年9月,陈经凯因腿部肿胀住院。中秋节期间,家人带他回家休养,但节后他在家中晕倒,被送往医院。 “一开始我以为是心脏病,但后来检查发现肺部有恶性肿瘤。”陈曼琳告诉本报记者,“因为心肌大量坏死,无法承受化疗和手术,所以他的病情严重恶化。”同时,血管钙化严重,无法进行支架手术。 ”

12月初,陈景凯的病情开始恶化,体重降至不到40公斤。 “三哥从来没有痛叫过,医生以为他是用特殊材料做的。”陈曼琳说道。 6日凌晨,陈经凯陷入昏迷。 15时16分,“凯叔叔”离开了。

《海珠桥码头》

陈经开出生于1935年11月,陈氏祖籍东莞市石碣镇水南村。他的父亲陈昭是家里唯一的儿子。他10岁时祖父去世,祖母独自抚养他长大。生活非常困难。

石龙位于广州东部,东江北干流与南支流交汇处。自古以来就是重要的码头,已有800多年的历史。与广州、佛山、陈村并称为四大名镇之一。解放前,东江经常泛滥,淹没两岸大量农田。每逢有灾害,陈家都会给村民发放粥。 “我奶奶每天用一个1米多高的大桶给灾民煮粥。”陈曼琳说:“石龙的老人们都记得她,都叫她‘米阿姨’。”

陈经开出生在这样一个小商人家庭。陈昭共有5个儿子和1个女儿,陈景凯排行第三。

陈经开身材矮小,四肢粗大且匀称。他从小就贪玩、好动。他在家里做了一个“体操道具”,用粗绳子绑了一块短木头,挂在卧室的横梁上,然后骑在木头上玩“旋转木马”。或者叫你的朋友一起玩叠罗汉。 “如果三哥没有进举重队,我们早就被中南军区杂技团选中了。”陈曼琳说道。

陈氏家族非常重视子女的教育。大哥陈志将陈经开转到条件较好的广东师范大学附属中学。陈经开13岁时来到省会广州。在学习期间,他迷上了健身。当时,广州五显寺旁边有一家“谭氏健身中心”。业主是归侨谭文标。陈静开始在健身中心当勤杂工。 1953年高中毕业后,他留在健身中心当勤杂工。

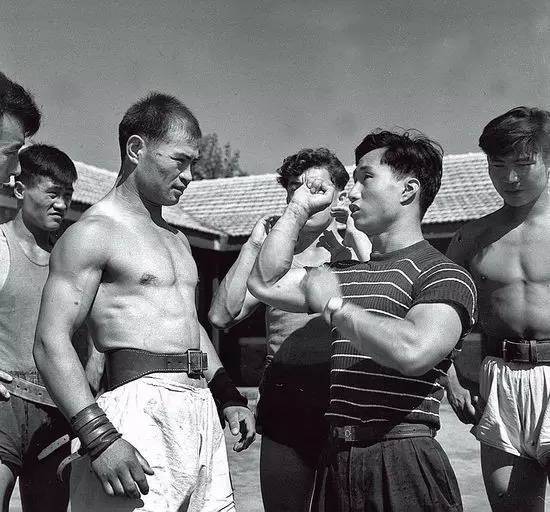

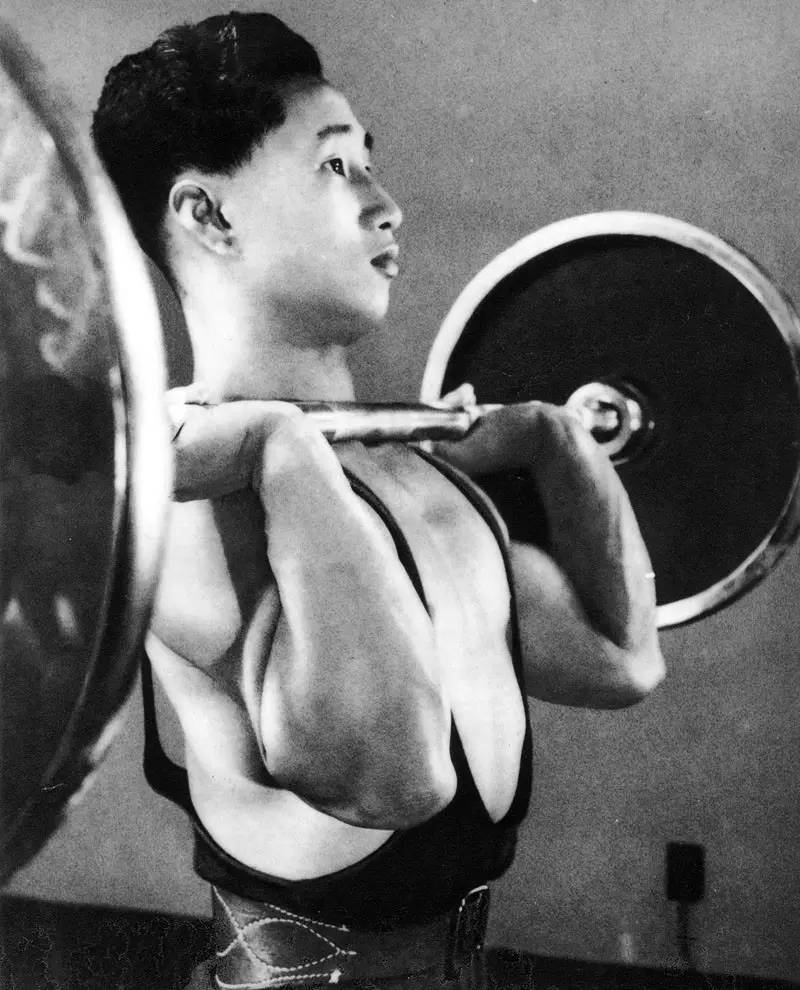

1954年底,中南军区体工队举重教练李其龙为了寻找举重运动员,来到老朋友谭文彪的健身中心。当时,19岁的陈景凯身高只有1.49米,双腿极其粗壮,肌肉发达。唯一的缺点是他的脚踝是内翻的。 。当时粮食供应比较紧张,陈静吃得很多,常常吃不饱。谭文彪希望李启隆能够接受陈经开,给他找碗饭吃。

陈经开的双腿粗壮有力,尤其是大腿,呈方形,就像桥墩一样。这种身体状况,是陈氏家族的遗传特征。陈曼琳和陈伟强也有类似的“方大腿”,后来被外界比喻为珠江上的“海珠桥墩”。

“举重非常注重腰力和腿力,尤其是腿力,天赋很重要,腰力是可以日复一日培养起来的。”陈伟强说。

直到今天,陈素梅仍然相信“凯叔”具备举重天才的身体条件。她是石龙镇举重训练基地的主任,也是我国第一批女举重运动员之一。她告诉本报记者:“选拔人才一般都是看短臂、短腿、长腰、身体灵活、协调性好。凯叔叔的肘关节很直,肩膀很灵活,看他打破世界纪录。”视频中,提铃、下蹲、转腕、抬肩的动作一气呵成,非常协调。”

李启龙也看中了陈经凯的身体状况,想把他带进运动队。陈静很高兴,但当时却遭到了父亲陈昭的反对。陈曌不希望儿子从事体育运动,而是希望他回家帮忙做生意。 “另外,我三哥本来要参军,当时他加入了华南军区体工队,我父亲反对他参军。”陈曼琳回忆说,“我父亲脑子里还有旧观念,我们国家有句话,‘好男不当兵,好孩子不当兵。’”“唱戏。”他来自旧社会,看到那些在军队服役的人都是欺负老百姓的“坏人”。陈家世世代代都是清白无辜的,怎么可能当兵呢? ”

最终,是大哥陈志说服了父亲,于是陈经凯拉着一辆大车,带着行李跟着李启龙来到了中南军区体工队。

经过短暂的训练,陈经开参加了1955年3月举行的全国举重考试,由于身材矮小,没有适合他的服装,他只能将举重服钉起来参加比赛。本次比赛,他获得56公斤级第三名,随后入选国家举重第一队。成员共有8人,其中包括现任举重老将薛德明、赵庆奎。

这支年轻的队伍立即受邀参加6月在波兰华沙举行的“世界青年联欢节”。但赛前训练营却出现了问题。国内不具备赛前训练的条件,所以国家体委立即决定将这八人派往苏联。

解放前,中国仅在1947年举办过一次举重比赛,共有29人参赛,冠军只能达到目前一级运动员的水平。 “与硬件相比,我们当时最缺的是教练,我们还在琢磨如何发展国内竞技体育。陈经开的第一任教练李启龙就有武术出身。”陈曼琳说道。

苏联代表了当时世界举重的最高水平。中国举重训练队被安排在著名的“迪纳摩”体育场看台下训练。中国体操队赴苏联随举重队学习。

“极限”记录

陈经开等人去苏联时,最初并没有意识到他们对中国体育的特殊价值。 1952年,中国虽然历经波折,获邀参加赫尔辛基奥运会,但只赶上了奥运会的尾声。不令人满意的结果是预料之中的。中国政府更多地将其视为获取政治利益的外交场所。

“体育是一个国家经济、科技、国力的体现。当时新中国渴望在体育方面有所突破,但不可能百花齐放。突破的重点“在一些比国际差距小的项目上,举重就是其中之一。”陈曼琳说,尤其是轻量级举重,我们国家的人才选拔范围非常广泛,“西方人的平均身高也超过1.7米。体重超过60公斤。但我们有很多身材矮小的人,身体素质很好,体重可以维持在50公斤以上。”

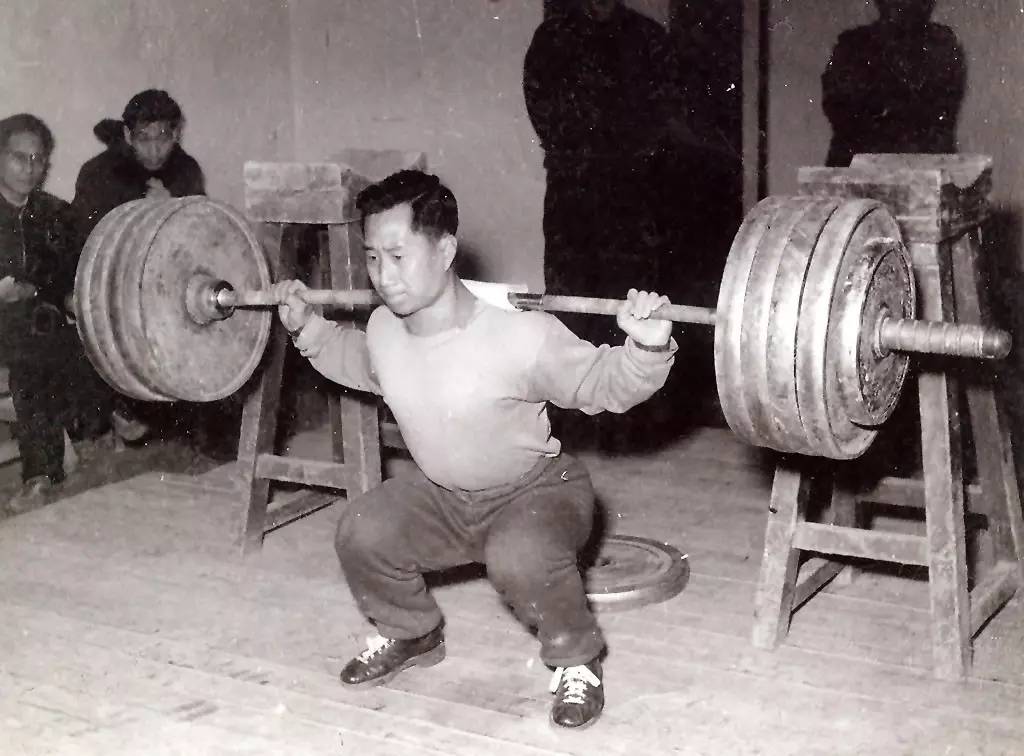

在苏联,我们的第一批小运动员接受了过度训练。从某种意义上来说,举重是一项类似于搬运工的运动。累计起来,陈景凯每天要背负一万公斤的重量。 4个月的时间,他的总成绩提高了40公斤。当时,世界上能举起110公斤这个级别的人大概不到5人。陈景凯努力提高自己,从115公斤挤到了120公斤。但由于种种原因,国家体委决定取消华沙比赛。

陈经凯回国后继续刻苦练习。当时国内条件十分简陋。训练设备必须从苏联进口。四五个人共用一个举重凳和一对杠铃。只有顶级运动员才能享用巧克力、葡萄糖等“奢侈品”。唯一有助于恢复的营养补充剂是维生素药片。 “杠铃的质量和现在的杠铃是无法比拟的,中间的杠铃经常会弯曲,我们用杠铃板将其拉直。训练时要‘举重轻放’,不能做完杠铃就扔掉。”像今天的运动员一样的动作。”我必须轻轻地放下,所以我很累。”陈曼琳回忆道。

历史最终定于1956年6月7日,解放军与上海组成联合队,在上海卢湾区体育馆与苏联队举行举重比赛。举重台上标明,当时雏量级挺举世界纪录是美国运动员温奇两年前创下的132.5公斤。陈敬凯上台。在举起125公斤后,他第二次尝试举起133公斤,但失败了。但他抓住了最后的机会,一举举起了133公斤的杠铃。

虽然只有0.5公斤的差距,但这是中国人在竞技体育上创造的第一个世界纪录,更重要的是,他打破了美国人创下的纪录。这是一项具有重大政治价值的世界纪录,因为“中国人打败了美国人”。 “当时我们无法参加任何国际比赛,也无法获得冠军,但我们可以打破纪录,创造当时人类比赛的极限。”陈曼琳说道。

那一年,陈经开名满大江南北。旅居法国的女作家钟丽丝在她的著作《顽童时代》中,记录了当时广东的孩子们向英雄们学习的情景:“孩子们把大大小小的石锁从各家搬到家门口。院子里,把它们放在天上夕阳的灿烂里,我一定要努力向陈经开学习。”

陈经凯(右二)在1959年第一届全运会上为新疆运动员讲解技术动作

1956年11月,陈经开又连续打破两项世界纪录。人民日报立即向全球发布了这一消息。但由于这些世界纪录都是国内创造的,一些西方国家拒绝承认。

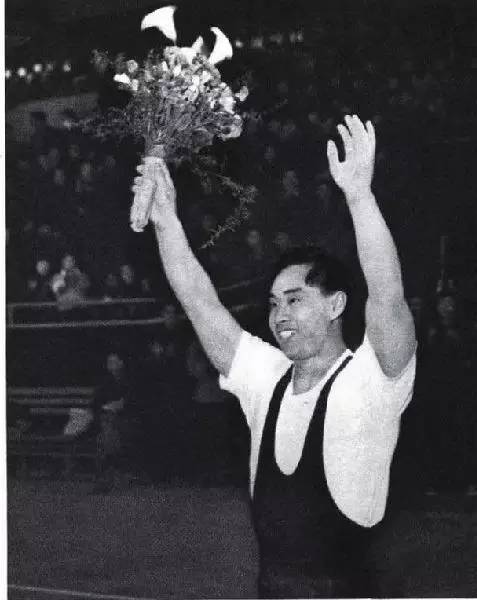

一年后,陈经开在莫斯科“第三届国际青少年友谊运动会”上完成了一生中最传奇的举动,赢得了国际认可。

56公斤级比赛在陈敬凯与苏联选手哈尔芬之间展开。最后时刻,场上的局势对陈靖凯极为不利。哈芬在紧举和抓举中的总成绩领先15公斤。虽然陈敬凯在挺举中领先7.5公斤,但哈芬的总成绩仍然领先7.5公斤。陈敬凯最后一轮要求140公斤,一次增加了10公斤。 “这是他在训练中从未举过的重量。”陈曼琳说道。

更严重的是,由于赛前过度减肥,当时的他身体已经极其虚弱。每次打球,都是一种折磨。他的小腿一直抽筋,他甚至无法自己离开比赛。只好被师兄赵庆奎抱回休息室。

举重运动员之间的比赛其实在比赛前一个月就开始了,比赛的目的就是减轻体重。 “我们没有像现在这样科学的减肥方法。”陈曼琳表示,唯一的办法就是更加极端地控制饮食。他甚至一个月不喝水、不碰杯子,只靠食物补充水分。 “口渴的时候,教练给我们买了一个柠檬,挤了一点酸汁到我们嘴里,我们都想吃柠檬皮。”陈曼琳说道。晚餐的份量也逐渐减少到一点主食和水果。有时运动员起床后会感到头晕,必须扶着床才能行走。

举重运动员的身体直到最后都会抽筋。当时陈经开已经疲惫不堪,小腿肌肉坚硬如石,这是全身抽筋的先兆。最后,他重新走上举重凳,双手牢牢握住杠铃,用力一拉,然后猛冲,奇迹般地举起了140公斤的重量。 “当时场面很混乱,升国旗的时候没有找到中国国歌,最后是中国大使馆送上来的。”陈曼琳说道。

由于陈景凯的双腿特别有力,他将原来的弓步式举重动作改为深蹲式,以更好地利用腿部肌肉。他的大大小小的腿都很粗。深蹲时,大小腿的肌肉相互挤压,无法蹲得很低,影响连续性,导致举升姿势不准确。他每天都反复练习这个动作,锁骨、胸口都被撞得青肿肿胀,直到找到解决办法。从1956年到1964年,他10次打破世界纪录,成为当时打破世界纪录最多的中国运动员。

1964年12月30日,陈经开在《中国体育报》第四版发表题为《克服病痛,奉献祖国》的文章。长期超负荷的训练对他的身体造成了巨大的伤害。他的第二、第三腰椎骨折,躯干的神经几乎暴露在断骨上。神经受损随时可能导致偏瘫甚至危及生命的伤害。医生建议他休息三年治疗,但他只接受了三个月的治疗。他的最后六项世界纪录都是在忍受伤病痛苦的情况下完成的。

“我三叔属于第一代举重运动员,他们一直在探索如何发力,如何避免受伤,他们用自己的身体来检验一切,所以受伤的情况很多。”陈伟强说道。

骄傲与悲伤

陈经凯在举重方面的成功将世龙的陈氏家族与举重运动紧密地联系在一起。大哥陈志参加了国家举重教练班,并回到家乡创办了业余体校,并担任举重教练。体校位于城镇广场旁边的一栋小房子里。每天晚上,煤气灯都会亮起来,带领孩子们与杠铃比赛。后来,叶浩波、叶焕明、赖润明等一批冠军和纪录创造者从这座小房子里走出来。

当陈镜开在上海创造第一个世界纪录时,他的四弟陈曼琳还在广州市第三十四中学读书。在三弟的启发下,陈曼琳也立志成为一名举重运动员,并利用业余时间在谭文彪侄子开设的“新青年健身中心”锻炼身体。

广东省举重队成立于1958年,为1959年第一届全运会做准备。陈曼琳当时17岁,读初三半年。由于身体条件良好,次年入选省队和国家队。两兄弟在北京相聚,他和三弟陈经凯一起住在北京体育学院运动员楼。兄弟俩身材相似,主要比赛56公斤级。

1964年,陈经开创下了体育生涯中最后一个世界纪录,随后破纪录的接力棒传到了陈曼琳的手中。 1965年2月,陈曼琳在北京举行的十单位优秀运动员展览会上打破56公斤级世界纪录。 1966年3月,在八单位精英运动员表演赛上再次打破60公斤级举重世界纪录。一切似乎都进展顺利,这位25岁的球员正在进入他运动生涯的黄金时期。

1965年第二届全运会上,陈曼琳以118公斤打破雏量级世界纪录。

但“文革”打断了兄弟俩的体育事业。 1966年11月,举重队准备参加在柬埔寨举行的亚洲新兴国家运动会。 “当时国家体委副主任容高堂已经受到影响,我们去体委上访,‘容高堂不出国,我们也不出国。’”后来周总理过来安抚我们,让我们先去比赛,多想想报效国家,争光。”陈曼琳说道。

在柬埔寨的比赛中,陈曼琳再次打破了56公斤级的世界纪录。但他没想到,这将是他运动生涯中最后一个世界纪录,他要等到7年后才能再次参赛。 “我们乘飞机回到中国,但情况发生了变化,不再有领导人来机场接我们。我们被贴上了‘冠军主义’的标签,成了‘修正主义的苗子’。”我们革命不了,只能袖手旁观。”

已经成为教练的陈敬凯和正在崛起的陈曼琳在北京无所事事。 1970年,国家举重队解散,铁饼和铅球两个项目也遭遇同样的命运,合称为“三铁”。 “解散的理由是:这项运动太残酷,对人体有害。”陈曼琳说道。

兄弟二人无奈,只好返回广州。陈经开被分配到广州建筑机械厂,成为最大的学徒;陈曼琳到广州动力机械厂当钳工。两人距离杠铃都很远,唯一的机会就是到各个工厂表演。就像侯宝林相声《转行》里的老艺人一样,在苦闷中自娱自乐。

1972年底,厂领导告诉兄弟俩,有领导要见他们。这位领导人就是周恩来总理。 “周总理派外宾来广州,询问我们兄弟在哪里,在做什么。总理了解情况后说,不管怎样,我们先回体育系统吧。”陈曼琳说道。

1973年,举重运动恢复,陈经开被分配到广州市体委,担任举重教练兼领队。陈曼琳以运动员身份重返举重队。然而,此时的陈曼琳已经错过了运动员的黄金时期。他最擅长的举重赛事也被国际举重联合会取消。

当时,中国已经重返联合国,中国运动员也开始逐步重返国际舞台。 32岁的陈曼琳在1974年接到了参加德黑兰第七届亚运会的任务,当时他已经有7年没有进行系统训练了。 “我只能努力练习,直到腰椎错位1厘米,肿起一个鸡蛋大小的肿块。”陈曼琳说道:“医生说我再不休息就有瘫痪的危险,但我来不及停下来,所以我就在腰上涂了中药,勒紧腰带继续练习,继续用鸡蛋大小的袋子练习”

1977年,陈曼琳已经是36岁的老兵了。举重台上,他的老对手全部退役,观众席上的裁判也都是老熟人。

今年,他随国家举重队前往前联邦德国斯图加特参加第31届世界举重锦标赛。参赛队共有10名队员,只有陈曼琳获得一银一铜两枚奖牌。对于这位老将来说,既是骄傲,又是悲哀。 “因为‘文革’,耽误了整整一代运动员,我都36岁了,还要在赛场上拼搏。”陈曼琳说道。

斯图加特世锦赛成为陈曼琳的告别赛。回国后,他立即退役,成为广东省队主教练。之后,他将1984年奥运会举重冠军曾国强送入国家队。

新起点

1977年陈曼琳退休,他的侄子陈伟强开始走上前列。两年后,他不仅打破了四叔陈曼琳保持的挺举56公斤全国纪录,还刷新了自己的第一个世界纪录。

陈伟强是陈经开二弟陈耀宗的儿子。陈耀宗早年移居广州,开了一家自行车小修理店。陈伟强出生于1958年6月7日,也就是两年前陈经开首次打破世界纪录的日子。 1972年,陈伟强初中毕业,面临人生选择。 “当时唯一的出路就是上山、下乡。”坐在广东体育学院训练场场边的陈伟强向记者回忆起自己的决定。当时的他身高只有1.32米,体重32公斤。他又矮又瘦。其父陈耀宗怕他吃不了农村的苦,想把他留在广州。

陈志叔叔建议,既然全国很多体育项目都在恢复,广州体校也开始重建招生,所以还是搞体育比较好。在叔叔的帮助下,陈伟强进入广州体校,开始练习举重。

直到半年后,他的三叔陈经开才得知了他侄子的事情。陈经开送给陈伟强一条腰带和一双举重鞋,离开时留下了一句让他终生铭记的话语? “你必须刻苦练习,才能出名。” “我明白三叔的意思,什么是‘出名’?不是全国冠军,也不是亚锦赛,而是打破世界纪录。”陈伟强说道。

两年后,陈伟强凭借家人的身体天赋和不断努力,进入了广东举重队。此时陈经凯已经升任广东省体委副主任。虽然他不直接负责竞技体育工作,但他仍然给予举重队尽可能多的关心。

1979年6月6日,陈伟强参加在上海卢湾体育场举行的中法比赛。 “当时56公斤挺举的世界纪录是151公斤,我在训练中可以举起157.5公斤,所以这次我的目标是打破纪录。”陈伟强说道。

他第一次尝试就举重142.5公斤并成功,打破了四叔陈曼琳保持的141.5公斤的全国纪录。这个记录已经保持了六七年了。但当他冲击151.5公斤的世界纪录时,他失败了。

比赛第二天是全国选拔赛。三叔陈敬凯与陈伟强的教练商量,决定再试一次。 “当时我还年轻,不知道自己有多累。”陈伟强说道。 6月6日比赛结束后,陈伟强体重为57公斤。晚上回到车站,没有吃饭就休息了。第二天早上,他拿着一根棍子练习动作,仍然禁食了一整天。晚上赛前再次称体重,体重已经降到了56公斤。

陈伟强说,当时挺举首举143公斤,将全国纪录提高了0.5公斤。第二个直接重151.5公斤。 “当我举起杠铃时,我感觉它很重。然后我把它向上转动,感觉腰部有点松。我告诉自己,除了动作的要领,我不想考虑任何其他事情。然后我做了预深蹲、俯卧撑,然后打开双腿,我成功了。”

当杠铃落下时,四叔陈曼琳第一个从后台冲出来抱住了他。 “在场的每个人都非常兴奋,因为从1966年到1979年,整整13年,中国举重没有创造新的世界纪录,这个僵局是我打破的。”陈伟强说道。那天正好是他21岁生日,裁判们凑钱给他买了一个大蛋糕。

有趣的是,在23年前的这一天,Chen Jingkai首次打破了世界纪录。 23年后,在同一天,同样的场地和相同的比赛水平,侄子陈·韦奇安格(Nephew Chen Weiqiang)继续荣耀并开设了新舞台。同年年底,在世界举重锦标赛上,陈·韦奇安格(Chen Weiqiang)再次打破了纪录,并将重量提高到153公斤。

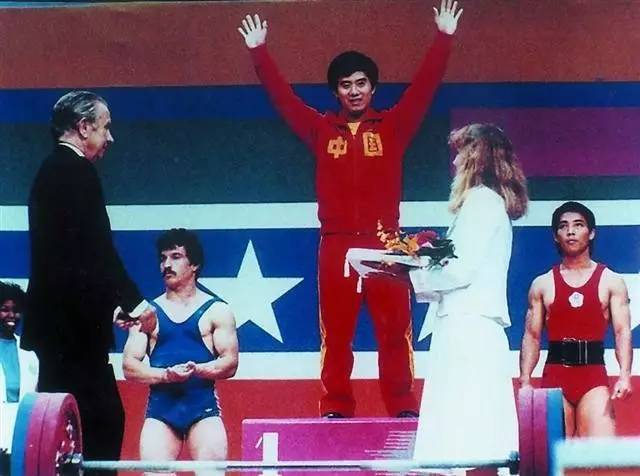

1984年,陈·韦奇安格(Chen Weiqiang)参加了在洛杉矶举行的第23届奥运会,并在60公斤级的班级中赢得了金牌。同样来自希朗的Zeng Guoqiang和Lai Runming也分别在其他层面上获得了金牌和银牌。 Chen Jingkai和Chen Manlin都接近奥运会,但从未能够进入这个场地。他的侄子和门徒终于实现了这个梦想。

1984年,Chen Jingkai的侄子Chen Weiqiang赢得了洛杉矶奥运会60公斤重的金牌。

在奥运会后,由于受伤,陈·韦奇安格(Chen Weiqiang)逐渐退出比赛,成为一名教练。现在,他离开了一线竞争运动,并在体育学院从事行政工作。时代正在发生变化,选择在多元化,而陈家族的第三代有更多的方向。尽管它们仍然与健身和运动有关,但他们不再遵循运动员的道路。

“第三叔叔Chen Jingkai是举重运动员的第一代,第四代叔叔是第二代,我属于第四代。最糟糕的是第三代。他们是文化革命期间的运动员。他们都被延迟了。 ” Chen Weiqiang说:“第三叔叔和第四叔叔正站在困难的起点,而我们这一代人则站在幸福的起点。”

原始资料来源:2010年12月17日的“ Sanlian Life Weekly”。首席作家:Li Wei要表示感谢!

今晚23:30(第二天的7:22重播),锁定湖北卫星电视台的“大秘密”和“中国的第一个世界纪录休息”,讲述了陈·琼·凯(Chen Jingkai)的故事!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/22574.html