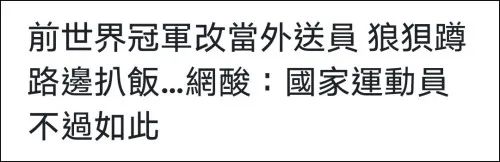

2022年虎年首日:在河内举行的世界杯亚洲区12强预选赛第八轮中,中国队客场1:3不敌越南队,彻底无缘2022年卡塔尔世界杯。

赛后,范志毅表示:足球需要仪式感、凝聚力、传承感。

“足球没有国界,但足球需要仪式感、凝聚力、传承感。

现在更关键的问题是,我们能否重建足球的遗产,能否允许别人踩在我们的肩膀上。

如果通过我们的青训工作,让一群孩子能够懂得如何对待别人,懂得如何观察场上不断变化的局势,懂得在压力下如何做出更加合理的决定,甚至只是懂得如何对待胜利和胜利。输球更合理,让他们知道如果赢球是目标,输球必须接受,必须享受过程,那么足球的意义就足够了。

如果我们不能摆正自己的位置,中国足球就真的出问题了;只有带头从小环境做起改变,中国足球才能重回正轨。

最重要的是,中国足球永远不能分割为你、我、他。 ”

足球小镇观点:让足球更纯粹,让爱成为信仰

“以利合则利散;以权合则失权;失权则放弃……”“范将军”说,足球需要感觉仪式,这正是它的含义。找到踢球的“初衷”。我们现在学习、踢球的初衷是什么?再说说秋香本身。秋香文体(秋香文创&鹤碧兹)已经成长了8年。值得庆幸的是,全国上下都在为振兴足球而做出巨大努力。我们始终践行“快乐足球,成长记忆”的初心,致力于传播体育好消息。声音,足球正能量;努力促进快乐足球人才培养,倡导踢文化足球。

如何踢足球?球迷评论最多的是“战术和打法”、“踢球一定要用脑子”……观众的眼睛是雪亮的。足球运动的发展要“来自群众,到群众中去”。不少网友评论指出,“足球不应该是家庭的事,也不应该是权贵的事”;秋香认为,足球,应该是一项让人快乐、让人幸福的运动。因此,从启蒙培养、青训选拔到选拔进入各级球队,价值取向一定要正确,公平、公开地选拔最优秀、最适合踢球的人才。如果你从学习足球一开始就带有偏见,你就不会想以后怎样才能让他谈论他对足球的感受和理想呢?他怎样才能博学百家,以提高自己的足球技术呢?

足球还有希望吗?为有梦想的孩子创造更好的环境:让足球更纯粹,让爱成为信仰。

以下文章摘自:透视体育

西方人创造了足球,想要依靠体力取得成功。

丈夫的精神力如此强大,一脚可以踢翻五大洲。

这首《湖江初写足球书》绝句,蕴含着李惠堂先生对人生的期盼。那一年是1928年,他23岁,正处于足球运动员最年轻、最有活力的时期。张的状况。

这个生长在广东农民家庭的年轻人,立志用自己的一技之长闯出一片天地。

香港足球诗人 1905年,李惠堂出生,与母亲一起生活在家乡广东省梅州市昌乐县(后改称“五华县”)的一个农舍里。

他从小就表现出对足球的兴趣。他喜欢在农家院子的空地上用从树上掉下来的柚子玩狗洞。他还喜欢在出局时玩“弹跳”和“运球”。游戏。

1915年,十岁的李惠堂移居香港,就读于一所西式小学,正式开启了他的成长篇章。他在这里求学求知,逐渐化作厚厚的蛹,准备几年后破茧成蝶。

现在很多人有一些误解,认为足球是一项纯粹的身体运动,只需要锻炼强壮的肌肉,不需要关心心理训练。

这种观念是完全错误的,简直害了中国的体育人才培养体系!暂且不说伟人在《体育研究》一书中反复强调的“体育与智育并重”、“文明思想”,在李慧堂看来,这位足球界的重要代表人物上个世纪就是这种情况的反例。

在香港,李惠堂从未停止过对自己文化的耕耘,甚至给出了“尤攻古诗文”的自我评价。

而且,当时由于战争和革命,许多内地文人墨客云集香港,李慧堂也会想方设法与他们交朋友——“闲暇时相亲,被迫以诗还礼,学问”。行走邯郸,无论离开方家,久而久之,都成了小菜一碟。”[2]

除了是一名伟大的爱国足球运动员之外,李惠堂的另一个身份是一位诗人。

诗人李惠堂是一位文学、体育多才多艺的人。 1921年,16岁的李慧堂考入香港皇仁书院,这是香港最早的官办中学,也是中国第一所提供专门足球训练的学校。

就读于黄仁书院的李慧堂,因其自幼练就的步法,很快就成名。李慧堂是同年龄段无可争议的巨星,很快就被港豪门华南选中。年仅17岁的他就成为南华足球队的主力前锋,这是香港中国足球界最梦寐以求的位置。其动作敏捷如水,速度快如风。他是亚洲足坛最完美的边锋,一段传奇故事由此展开,并很快在亚洲爆发。

上海足球诗人

此时,远东奥运会是中国国足唯一可以参加的国际赛事。从1913年开始,中国一直占据优势。

1923年,在香港联赛表现出色的李慧堂被招入国家足球队,并参加了第六届远东奥运会。他在四场比赛中表现出色,一举成名。

同年8月,李辉随南华赴澳大利亚与澳大利亚冠军新南威尔士队比赛。开场5分钟,李慧堂梅开二度。本场比赛,他一人就打入三球。澳大利亚当局授予他一枚金牌。

香港当地报纸用大标题称李慧堂为“足球之王”,并有诗云:“万千人称足球之王,蓝眼紫须的人也赞叹”他。” [4]

作为一名诗人,李惠堂有着不同于其他足球人的诗意风格。

当代著名诗人徐金如先生说:诗人这个词描述的不是一种职业,而是一种人格。诗人必须坚守内心的高贵,捍卫自己的道德尊严。诗人应该是一个从不向大众妥协、永远与平庸卑微作斗争的人。 [5]

他曾经写过一首诗:

我不求财富,不求王,只求战场上的强者。

国家盛极一时,万花缭乱,莫轻狂。

与如今经常八卦的球员相比,李惠堂有一种受到礼仪严格约束的传统士大夫的风范。 1925年,上海衷心希望李能北上上海。当时上海足球体系还不成熟,前途远不如香港。然而,具有强烈爱国主义精神的诗人李慧堂仍然坚持北上加盟上海乐华足球队,并担任复旦大学足球队教练。

在李惠堂的带领下,乐华团队迅速崛起。首先,他们在1926年的史考特杯上以4:1击败英国莱克斯队,成为黑马。随后,他们又相继夺得中甲联赛、西甲联赛冠军。甲A联赛冠军。

并随国家队在远东运动会上连续夺得冠军。李惠堂本人也成为了日本人可怕的恶魔。当时中国有句话:“看电影看梅兰芳,看足球看李惠堂”。

作为诗人,李慧堂很早就认识到足球训练的重要性,并首次尝试通过文字传授足球知识。 1928年(23岁)出版了《足球》一书,这是中国历史上第一本书。在他的足球专着中,他还在书的序页写下了本文开头的英雄诗——他的信心和力量在此时达到了高潮。

此后,他还出版了《足球园菜根集锦》、《李慧堂足球技术》等足球训练和方法手册。

喜怒哀乐,始终是世人关心的事,而我却为自己一事无成而感到羞耻。

一个人的肝胆保住了人的热情,半生都在为国奋斗。

怎么可能汉朝负责升旗,清身不重要,更何况图谋利名呢?

时时微笑饮延龄酒,愿一切有德之人得平安。

——李慧堂《六十岁第一次反思》

李惠堂像所有封建时代的下层士大夫一样,怀揣着毕生的抱负,将自己的热血洒在了刺骨的雪地上,却没有听到任何回响。

回到家乡的李惠堂在自家门外贴了一副对联。上联说“认真点”,下联说“轻松过年”。看似幽默,实则蕴藏着无尽的亡国悲痛。

这位曾经立志将一生奉献给足球的足球老翁,永远不会放弃足球。他在家乡创办五华足球队,招募青少年,增强体质,备战抗战。

他的家乡梅州至今仍是中国足球文化的发扬光大之地,李惠堂为此做出了巨大的贡献。

1945年抗战结束,李惠堂从家乡回到家乡,继续他的足球生涯。 1948年获得国际足联裁判员证书,成为中国第一位国际级裁判员。此后,他走向国际,并于1954年当选为亚洲足球联合会秘书长。

直到1965年,他才更上一层楼,当选为国际足联副主席,创造了中国人担任国际足联最高职务的纪录。 [9]

1976年8月13日,西德《环球足球杂志》将李惠堂与巴西的贝利、英国的马修斯、阿根廷的迪斯蒂法诺、匈牙利的普斯卡什并列为“世界五大足球天王”。这是人生中最尊贵的时刻。

三年后,这颗曾经无比活跃的心在香港停止了跳动。一代足球冠军告别了这个世界,留下了74年的辉煌篇章。

对于他们来说,无论我们有多么怀念,无论我们有多么苦恼,无论我们有多么忘记,他们都只会默默地隐藏在历史中,随着时间的流逝而变得清晰。真可谓“古今许多事,皆为笑谈”。

自嘲

李惠堂

无论他在世界各地旅行时做什么,他的生活都会忙于足球。

家里的孩子和孩子都照顾起来很困难,困难的时候还要自己照顾自己。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/22448.html