一位同学在谈论学术时不小心使用了“活动”这个词。我觉得这个概念非常好,可以用来表达一些很微妙、有时很难表达的感受。

现在我想借它来谈谈我已故的老师谭其祥先生。

谭其祥先生的学术成就当然是举世闻名的。他主编的荒荒8卷本《中国历史地图集》,是一部里程碑式的著作,也是新中国成立后历史学领域最重要的两项基础工程之一。此外,他还主编《中国自然地理学·历史自然地理学》、《辞海·历史地理学》。这些是大型团体项目。他的个人著作并不多。他从未出版过专着,没有编写过教材,只发表过一些单篇文章。直到70多岁的时候,他才编写了自己的第一本散文集,即1987年人民出版社出版的《长水文集》第一、二册。为他收藏”。 1995年人民出版社编辑。这基本上是他一生的个人著作。

但由此我们可以看出,谭先生从21岁(1932年)开始发表论文,到1991年患病,他的学术生涯整整持续了60年。

我的话有特定的含义。

我不认为一个人活着,不停地写文章、产出东西,就是在延长他的学术生命。毛海建、刘同曾在回顾建国50年来军事史研究的文章中总结说,有些人在学者心中已经死了。我同意这个意见。我说谭其骧先生的学术生命一直持续到生命的最后,是因为他始终以正常思维的生命状态保持着学术活动。

很难笼统地讲,所以我们来看看文章吧。我觉得文章需要筛选,也就是说需要分类、分级,否则就没办法谈。首先可以分为三类:好文章、一般文章、烂文章。后两类这里可以忽略,只谈好文章,我认为我们可以设定三个标准:

一是问题巨大:要么问题本身巨大,要么涉及的问题巨大;

二是文本复杂:必须投入一定的工作量;

第三是新技术:无论是获取数据的方式,还是数据的处理都要明智。

总之,需要大问题、大努力、大智慧。此外,当然还必须考虑一些不言而喻的条件,例如:原创性(问题或结论)、独立性(工作过程);技术因素也必须考虑到:一篇文章在写作或者发表的过程中被分成了几个部分,那么我们一起来看一下。这些不需要太复杂。就以上三点来说,要全部满足确实很难,所以我觉得可以分级:三点都满足的,五颗星;三点都满足的,五颗星;三点都满足的,五颗星;满足两分的,四星;那些只满足一点的。是的,三星。

这么一想,估计我们很多人都会有难看的成绩单。但你可以惊讶地看到,在谭先生的三本《长水集》中,无论怎么挑,其中五星级的文章数量多得令人难以置信。我个人本来以为有30篇文章。和同学、老师商量后,我觉得可以合并删除几篇文章,但还是有24篇。以下按撰写年份排序(文章后的年份为撰写年份/首次发表年份,若前者不详或为同一年份,则仅注明后者),尽可能简述原因:

1、《致顾颉刚先生论两汉郡制的信》(1931/1980):虽然不是论文形式,但问题确实宏大,提问能力确实高明,求解过程就真正完成了。顾颉刚先生的附录就可以说明它的价值:“这可以帮助我们了解古人学术方法的不正确性。” “现在经过这么一番争论,不但汉武帝的十三州弄清楚了,王莽的十二州也弄清楚了。”又明确了禹、舜十二州。两千多年来没有一个学者像我们这样清楚这个时期的国家划分制度!”

2、《湖南人的起源研究》(1931/1932):中国移民史研究的开山之作。其研究方法在当时是非常前卫的,至今仍被该领域的研究所普遍采用。著名历史学家林增平先生在20世纪80年代掀起了现代湖南文化研究的热潮,并声称受到这篇文章的启发。

3、《近代湖南人中的蛮族血统》(1933/1939):不仅精美地证明了近代湖南人中存在着大量的蛮族血统,解决过程强劲有力,而且具有启蒙意义在解释其他地区居民的起源时。文章最后提出了一个非常天才的想法:“自清代以来,湖南人才辈出,取得了举世无双的伟大成就,我相信,蛮族血脉的生命力促成了这。”十年来这句话被使用了多少次,恐怕无法统计。几年来,它被各种讨论湖湘文化的人士多次引用。

4、《金永嘉之乱后的民族迁徙》(1934年):魏晋南北朝史上的经典之作。前人并不知道北人南迁是中国历史上的一个关键点,但史料不明,无从下手。谭先生以谯州郡县为线索,把问题解决到了非常清晰的层次,充分展现了他非凡的才华和思维。文章最后说:“隋唐以后,南北文坛的名声比,终于与汉魏不同了。”这开辟了文化地理学的重要思想。

5、《亳州羊报考》(1940/1941):内容非常丰富。说明羊宝并非明初宋濂所称的宋代杨业之后,而是来自当地古老的土著民族;并论述了杨褒对各民族的同化以及他的移居国外和子孙后代。文章没有提出进一步的结论,而是用实例来论证涉及南方原住民的移民历史研究和家谱信息的利用。

6、《新考秦县》(1947年)、《秦县界址考》(1944年):前文从史料中一一核实,秦代有县有46个,可能有48个,不包括内部县。比前辈更加执着的历史,于勤军在数量上向前迈进了一大步。至此,秦军问题基本解决。下面的文章为行政区域地理学(当时称为历史地理学)的研究提出了新的重要学术问题。

7、《历代浙江行政区划——兼论浙江各地区的发展历程》(1947):首次挖掘行政区变的内在意义。创造性地提出:“对于一个地方设立县,大致可以表示该地方的发展已经成熟;而建县前隶属的县,一般表示该地发展的动力县城源于自身。”我很奇怪谭先生为什么在《长水集》的序言中,在讨论这一时期的重要作品时,没有提到这篇文章。在我看来,这篇文章所展现的智慧简直令人难以置信。从枯燥的历史地理中,可以演绎出一部活生生的当地发展史。真不知道是谁给了他灵感。用现代地理学术语来说,这是最简单、直接、有效的替代指标方法。

8、《汉书地理》评论选(1957/1959):虽然是给初学者写的,但读完后不会觉得太浅薄。谭先生并不关心他的读者有多么无知,而只关心很多人认为教导初学者不需要很高的知识水平,这篇文章足以证明这是多么荒谬。是一篇关于历史地理学经典研究方法和历史地理学研究方法论的文章,可惜只选取了汉志103个县中的6个进行注释。

9、《蔡文姬生平与著作》(1959):《长水集》中为数不多的非历史地理学论文之一,生动地展示了古典文献研究的欠缺以及历史学家可以为此做些什么。它确实有作用。顺便说一句,很多人只注意到谭先生的文章学术含量很高,却没有注意到他的文章在形式上也极其优美。文章不仅布局严谨,用词、句子结构也十分考究。他的文章很有韵律感和韵律感,堪称优雅大方。

10、《黄河为何在东汉以后有长期稳定的流量形势》(1962):谭先生在《长水集》序中说,“我认为这是一部值得称为历史地理学研究论文”,可见他是多么自豪。从黄河下游的稳定到中游的水土流失,从水土流失到植被,从植被到土地利用格局,黄河的长期稳定被颠覆。虽然这个观点在地理学的框架内(主要是数量的问题)并不是不容置疑的,但在历史领域,能够提出如此深刻的问题,也算是极致了。

11、《鄂君七节地理碑刻释》(1962年):这篇文章当然应该与它的续集《答黄胜章同志再议鄂君七节节地理》(1963年)一起阅读。整理了当时楚国的水陆情况。交通状况。它不仅是对碑文中地名的合理解释,也是对当时地理环境(特别是河湖系统)的研究。纵横和谐,畅通无阻。

12、《上海内地部分陆地与海洋的变迁与发展过程》(1973):前有著作《论上海的形成时代》和《重访》,本文根据关于获取新的考古数据。 ,从自然环境到人文,侧重于前者。当代学者关注自然环境往往忽视人类世界的变迁,而关注人文历史的学者往往忽视自然背景。这篇文章深刻地理解了综合地理学研究的目的。而且文章结构清晰,思路极其开阔。

13、《马王堆汉墓出土地图说明的几个历史地理问题》(1975):包含三部分:汉初长沙国南疆、西南边陲八县衙。汉初长沙国及水道名称的演变。这似乎微不足道。破了,但是涉及到西汉长沙国疆域的变迁(当时有学者根据《西汉末年政治制度》中记载的西汉末年政治制度来解读汉初长沙国)。 《汉书·地理》),政区边界的划分,秦朝的郡县数量等等,什么问题啊。

14、《山经》下河及其支流研究(1978):没什么好说的。谭先生在《长水集》序言中已说过:“这是我的得意之作。古今学者谈汉以前的古黄河,只知道有一条河道,见于《愚公》,无人不知还有其他记载,如今从《山经》中找到了如此大的一条河道,比《山经》准确得多。愚公河,怎能不以此为荣吗?”我能做的就是帮助他感到自豪。

15、《云梦与云梦泽》(1980):没什么好说的。邹宜林先生曾评价:“它阐明了一个千年之谜”、“它实际上是一篇关于江汉洞庭平原地区地貌变迁和区域发展历史的论文”、“对于研究变迁非常典型”在长江流域的湖滨平原”。地质钻探数据也证明了其结论的正确性。

16、《西汉以前的黄河下游》(1981):本文第五部分是“十二点结论”。谭先生简洁、清晰的文风显示了其内容的丰富性和意义。 《长水集》序言对此未有评论。我个人觉得各方面都比上面提到的第15章要好。

17、《历史中国与中国历代疆域》(1981/1988):编辑《中国历史地图集》20多年的经历。它的重要性已经超越了历史地理学,上升到整个历史领域。或许可以说,历史地理学在其出现的前半个世纪(1934年)对历史学做出了最大的理论贡献。

18、《论《五藏山经》的地域范围(1982):对《山经》涉及的地理问题的全面审视。如果谭先生有足够的耐心附上《山经》的原文,列出一些以前的陈述,那么它将是一本专着,而且它将是高质量的——因为它包含了许多其他人无法想象的见解。文本是完美的:它首先解释了学术历史,然后讨论了方向和方向。距离,那么经过一一考证,最后与《愚公》进行比较,确定《山经》的写作地点应为顾颉刚先生的周、秦、何、韩说所肯定。有必要扭转顾先生关于《山经》早于《愚公》的论,关于这两部先秦地理名著究竟哪一部先来的讨论无数,但因为两者都没有明确具体的内容。的位置就《山经》的特色而言,这样的讨论大多是无根的,对两书的地理价值影响不大。对比无非是一览众山小。本文为先秦地理学研究开辟了新境界。

19、《海河水系的形成与发展》(1984/1986):这篇文章的写作颇具戏剧性。 1957年,谭先生发现问题后,立即写下了这份大纲,并于当年5月用它做了校庆学术报告,并油印下来分发给家里的同事,以为万事大吉了。没想到20多年后,有人将捐赠的提纲当作敷衍文章公开发表,声称这是他多年学习的收获。谭先生并不生气,便找到了提纲,写在了纸上。我们要感谢这位英雄。不然的话,以谭先生的性格和固执,我可能不会有幸读到这篇文章。没什么可说的。邹宜林先生已经解释过:“我国河流中除黄河外,海河水系变化最大。但海河水系是何时形成的,以前的学者都没有弄清楚。”由此可见文章的重量。文末有后记,解释了为何旧作只是“重写”而没有“增加任何新内容”:“我并不提倡保守,学习历史地理只能在历史地理中谋生”。成堆的旧文件;这是因为汉寨只有这些旧书才能维持生计,之后我必须去图书馆和资料室,这超出了一个老人和残疾人的能力。报名”七月1984年12月15日,我重写稿子后,满头大汗。

20、《唐代积思洲述》(1986/1990):标题是“述”,其实整篇文章是“议”。称“蜀”的目的大概首先是为了谦虚,其次是文体的需要(去掉这个词,发音时音节不和谐)。讨论的时代仅限于唐代,但实际上可以作为研究历代民族地区和民族关系的纲领性文献。

21、《中国文化的时代地域差异》(1986):任何人提出这样的问题,都必然一无所获。然而这篇文章的标题很大,内容实用又令人耳目一新,不禁让人佩服其巧妙的思维方式。不过,谭先生的娴熟、娴熟的作风,却让人不可能将他看做是在求诡计。中国历史文化地理学研究指导性文件.

22、《中国历代行政区域概况》(1987):《长水集》中的文本是1984年和1987年出版的两篇文本的结合体。对此我们要感谢葛剑雄先生。文章首先描述历代行政区划的实际状况,然后探讨其演变规律,涵盖行政区划的数量、规模、级别、官员等方面。在上一篇《应注意的几个问题》中,我们重点讨论了唐宋时期的县名以及旧时文人常用的古地名和别名。我觉得我们可以针对这一部分开展专门的研究,叫做:文学地名学。 。

23、《汉至唐海南岛历史政治地理》(1988):约25000字,分八部分。讲述了海南岛与大陆关系的历史,并附有梁隋时期高梁奚夫人的功绩和隋唐时期高梁的功绩。冯氏地方势力。确定西汉放弃朱牙、丹儿两郡后,海南岛直到隋朝才回归大陆版图,一朝颠覆了一千多年。它完全有一本专着那么大。

24、《历史人文地理学研究的发明与实例》(1990/1992):谭先生的最后著作。第一部分为《发饭》,由谭先生讲述,葛健雄先生撰写;第二部分是关于例子的,只是作为第一部分关于历史人口地理学而写的。大自然捉弄了人类,现在我们只能欣赏它不完整的美丽。尽管如此,暴露在云层之上的部分,已经看起来像是一条神龙了。

除了以上这些之外,谭老师当然也有一些不错的文章,但我觉得没有一篇能与这24篇文章相比。比如《新莽之方考》(1934),就题量来说足够大,而且文字也很壮观。最后还包括对新莽郡县官制和汉族郡县更名通则的考察,但我认为主要是一个钩子。回顾、梳理、总结的工作没有足够的智慧。 《论徐霞客丁文江的所谓地理重大发现》(1941/1942)就涉及的问题而言足够大,但方法比较普通,文字也比较简单。再者,《太湖以东及东太湖地区历史地理调查报告》(1974/1980)无论从文字的复杂性、智慧的内容来看,都非常高,但毕竟只是一份调查报告,问题并不宏大,篇幅也到了最后,还指出其中包含了张修贵先生的两个观点。总之,谭老师的每篇文章都有自己的个人观点,但五星级的文章大概就是上面的24篇了。如果算上三星级的话,应该有40篇左右,先不说那些了。

从这24篇文章中我们可以看到几个问题。第一,过去我们有些人认为谭先生的著作不多,他本人在《长水集》的序言中表示,他写文章很慢。现在看来,这种印象并不准确。论五星级文章的水平,谭先生的著作量是惊人的。我没有计算过他的同龄人中有多少人能够达到这个水平。目前来看,一般教授有两三篇文章就算好教授,五六篇文章就算好教授。

当然,谭先生在成为教授之前,只有4篇五星级文章。那年(1942年)他31岁。加上其他文章,共有31篇文章。到了1949年,他的五星级文章数量增加到了7篇,应该说并不是一个非凡的数字。令人惊讶的是背面。 1978年,他中风,此后一直瘫痪。不过,他发表五星级文章的速度并没有因此而放缓。事实上,它比以前要高得多。此前47年(1931-1977),即使剔除解放初期耽误的2年和文革期间耽误的3年,还有42年,五星级文章13篇,平均每年 0.31 篇文章;此后直到他的最后一篇《生病》(1991年),在不到14年的时间里发表了11篇五星级文章,平均每年0.79篇。接下来14年的年生产率是前42年的2.55倍!

不得不说,这是一个非常奇怪的现象。虽然我们可以为这种现象找到很多客观原因,但在最初的42年里,谭先生把大量的时间花在了其他事情上。例如:他年轻时编辑《愚公》杂志,经常要给作者修改甚至写稿件。后来他为生计而奋斗,经历了抗战、解放等社会动乱,建国后开始了长达20年的集体工程等等。但我们不能忘记,在接下来的14年里,他已经日渐衰弱,病入膏肓。他遭受了几次轻微中风并住院了几个月。他还必须照顾学生并应对成为社会名人带来的各种挑战。家务活。从时间上来说,未来14年他永远都无法完全自由。

那我们只能说,未来14年他有足够的东西可写,他写的任何文章都将是五星级的文章。我认为这个解释更能说明问题。从文字上看,他早年的五星级文章虽然也很优美,但晚年的文章更加大气磅礴,达到了清晰明了的境界。这显然和他中年之前的积累是分不开的。他晚年的一些文章,如《中国历代行政区划概述》、《历史人文地理学的发明与实例》等,是对中年时期具体工作的改进和总结。研究”;其他人则写了关于他中年发现的文章。例如,有关于黄河故道、海河水系、唐代冀思洲的文章。在《汉代至唐代海南岛历史政治地理》一文中,在描述冼夫人的功绩时写道:“作者对此事已有五十年左右的认识,可惜没有能够写下它。”我相信他带走了许多类似的发现。因为在我跟他学习的短短一年多的时间里,他提出了很多我从未听说过、也想不到的想法。长空!如果把岁月还给他,谁知道还会冒出多少宝石?

如今,学术写作对于想要深化学术生涯的科研人员来说应该是一项必备技能。

作为博士毕业的必备条件,发表学术论文是不可避免的一道坎。许多研究生都渴望在毕业季之前发表论文。 《研究生教育研究》2020年研究数据显示,总体来看,博士生平均延迟毕业率为39.68%。换句话说,每10名博士生中,就有4人延迟完成学业。在高校“破五专业”和“双一流”建设的双重背景下,研究生和高校青椒面临着更大的挑战和压力,发表论文时更加注重质量。

俗话说,磨刀不误砍柴工。想要写好学术论文,除了掌握学术论文的写作方法外,工具的使用也很重要。

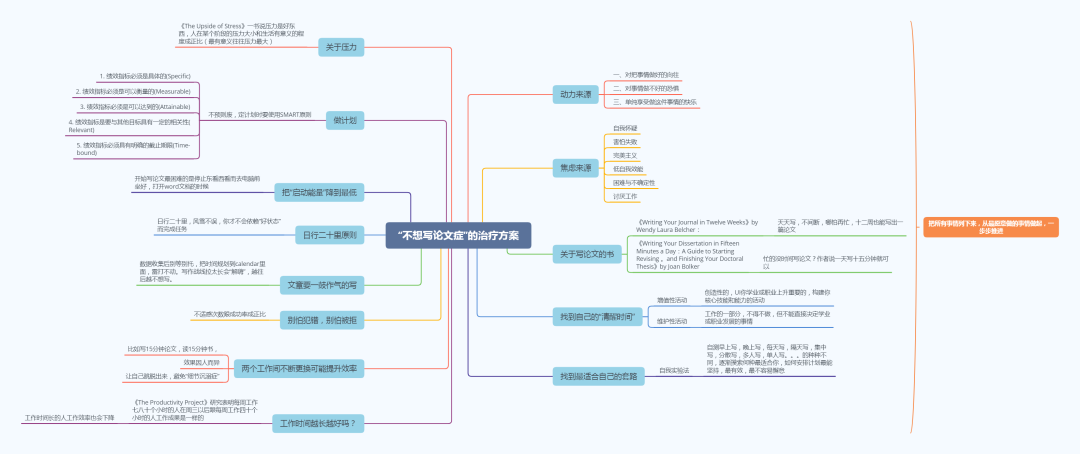

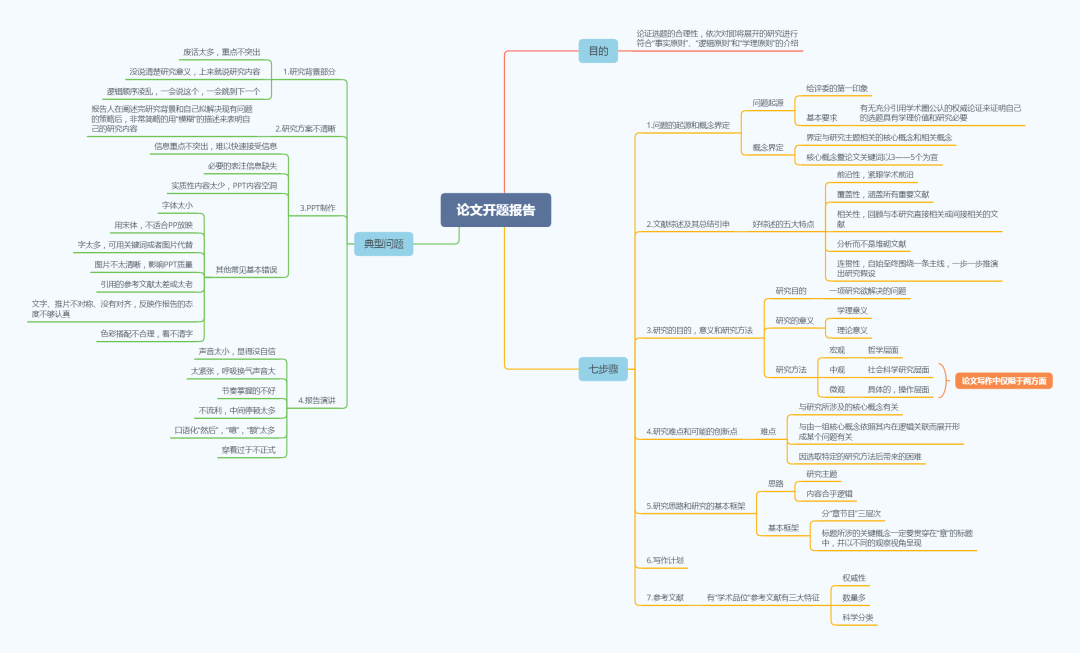

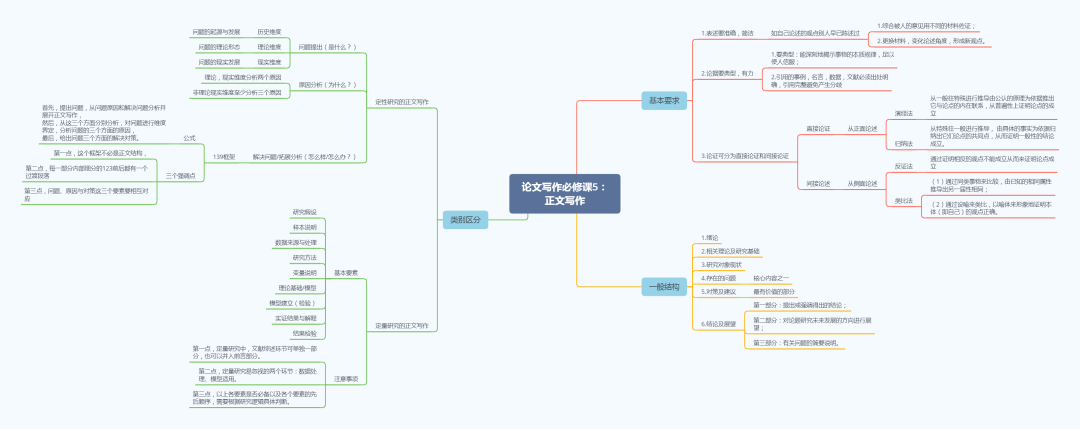

我们有一套论文写作和投稿方法与技巧的思维导图,是编辑团队花了三个月时间精心整理的。融合了985大学学术专家的写作经验和800+篇C期刊论文的写作特点。

它可以帮助您阐明您的论文想法:

如何选题,如何寻找创新点,

如何检索文献、如何构建框架……

一步步打开心扉,

让你从一个字都挤不出来,到写得有劲儿!

上图为资料中思维导图的一部分

【如何获得】

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/21060.html