沈尹默(1883年6月11日—1971年6月1日),又名钟秋明,又名君莫,又名鬼谷子。祖籍浙江湖州。陕西省兴安府汉阴堂(今陕西省安康市汉阴县城关镇民主街)人。他是著名的学者、诗人、书法家、教育家。

我的爷爷沉寅默

/沉长青

我的祖父沈尹默先生,祖籍浙江湖州竹墩。竹墩沈家是明清时期江南的望族。我的祖父于1883年6月11日出生在陕西南部的一个小县城汉阴。少年时,住在巴山深处的定远山城。我的祖父有兄弟姐妹六人,其中兄弟三人。由于他是老二,后人称他为“沉二”或“二先生”。晚年,他还自嘲为“东阳仲子”。 1971年6月1日在上海逝世,享年八十九岁。

祖父的童年是非常幸福和富裕的。兄妹六人或在巴山汉江间嬉戏,或在定远署楼阁吟诗作诗。他们的童年教育主要来自于家庭。竹墩沈家的家训是“耕读传宗,崇养扶养。德行践行,仁慈谦让”。严格的家庭教养使祖父养成了冷静平和的性格,不急躁,不咄咄逼人,做事总是退一步。祖父曾赋诗:“山城闲暇多,青春情怀满。乱世未解,全家高唱太平。”在良好的家庭教育和祥和的环境熏陶下,祖父一生始终“昂首挺胸”。走路,低头做事,夹着尾巴做人。”

随着曾祖父沈吉庆、曾祖父沈祖仪在任上去世,接连的打击让原本平静的家庭陷入了深渊。我的曾曾祖父和曾祖父虽然都是地方行政官员,但也是清官。他们一砖一瓦都没有留下,家道也日渐衰落。全家搬到了长安,暂时住在曾祖母的亲戚家里。即便如此,当得知祖父有意出国留学时,高瞻远瞩的曾祖父毅然将祖父和弟弟金城送到了日本留学。我的曾祖母生活俭朴,但最终无力承担学费,所以我的祖父辍学了,六个月后回到了中国。那时他已经二十四岁了,家里人也很多。只有他的大哥士元在湖州教书养家。由于没有什么可卖的,他无奈搬到湖州,与家人沉朴勤住在出租屋里。爷爷在家无所事事。经过几年家庭巨变、世事沧桑,他对生活在中国社会最底层的劳动人民有了深刻的了解。在日本留学期间,他接触到了民主革命思想,结识了一群有志于民主革命事业的人士。对于改变中国落后状况的朋友来说,这些经历对他们未来的生活愿望产生了重要影响。

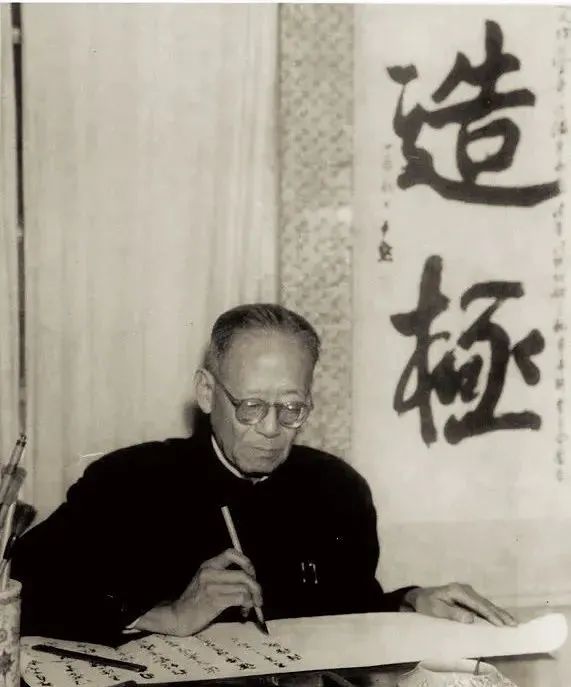

沉寅默正在创作

我的祖父1907年在杭州大学担任代课教师,直到1932年辞去北京大学校长职务。他亲自从事教学和管理工作二十五年,所以他常说:“我是一名教师。” ”也许是小时候没有学校上学的无奈和私塾老师的刻板印象,让祖父心中留下了对学校教育的无限向往和渴望,以至于后来他热衷于教育,甚至给学生讲课。当他八十多岁的时候,还是十几岁的孩子。书法课。我的祖父很高兴他的子孙能够从事教育事业。 1959年,我的表弟常宁宝被保送到北京师范大学。他对常宁说:“我是老师,你爸爸是老师,你妈妈是老师,你将来也是老师,我们一家人都是老师。”

如今,很多人只知道祖父是一位书法大师,却不知道他博学多才,精通诗词。祖父生前曾感叹:“我写的诗五花八门,得到诗坛的认可,平心而论,我的成就在诗歌中应该排第一。”第一,我的诗第二好,我的书法最差。可惜世人不欣赏我的书法。”我的祖父和妹妹对诗词和书法的理解主要来自于他们的曾祖父和曾祖父,他们都是诗词大师。我的曾祖父在定远殿工作,官邸在镇巴,所以这一年里我祖父很少见到他。爷爷和兄弟姐妹平日里只在城墙边玩耍。放眼望去,是一望无际的绿色原野。汉阴县位于巴山南麓,北依秦岭,南距汉水数百里。正是这安静优美的自然环境。沈氏兄妹的“诗情画意”的情操就这样被培养和陶冶了。卢曾祖母和彭曾祖母都出身书香世家,受过良好的教育。通常是曾祖母督促祖父的兄弟姐妹读书写字。每当曾祖父回家,祖父的兄弟姐妹都会把自己的诗文交给曾祖父评价。这时,祖父采取了一种愚蠢的方法来学习诗歌。他爱读《红楼梦》,经常把诗中的某个词遮盖起来,猜出来,写出来,然后进行比较。因此,年轻的爷爷、兄妹很早就打下了吟诗作诗的基础,而且经常互相唱和声。

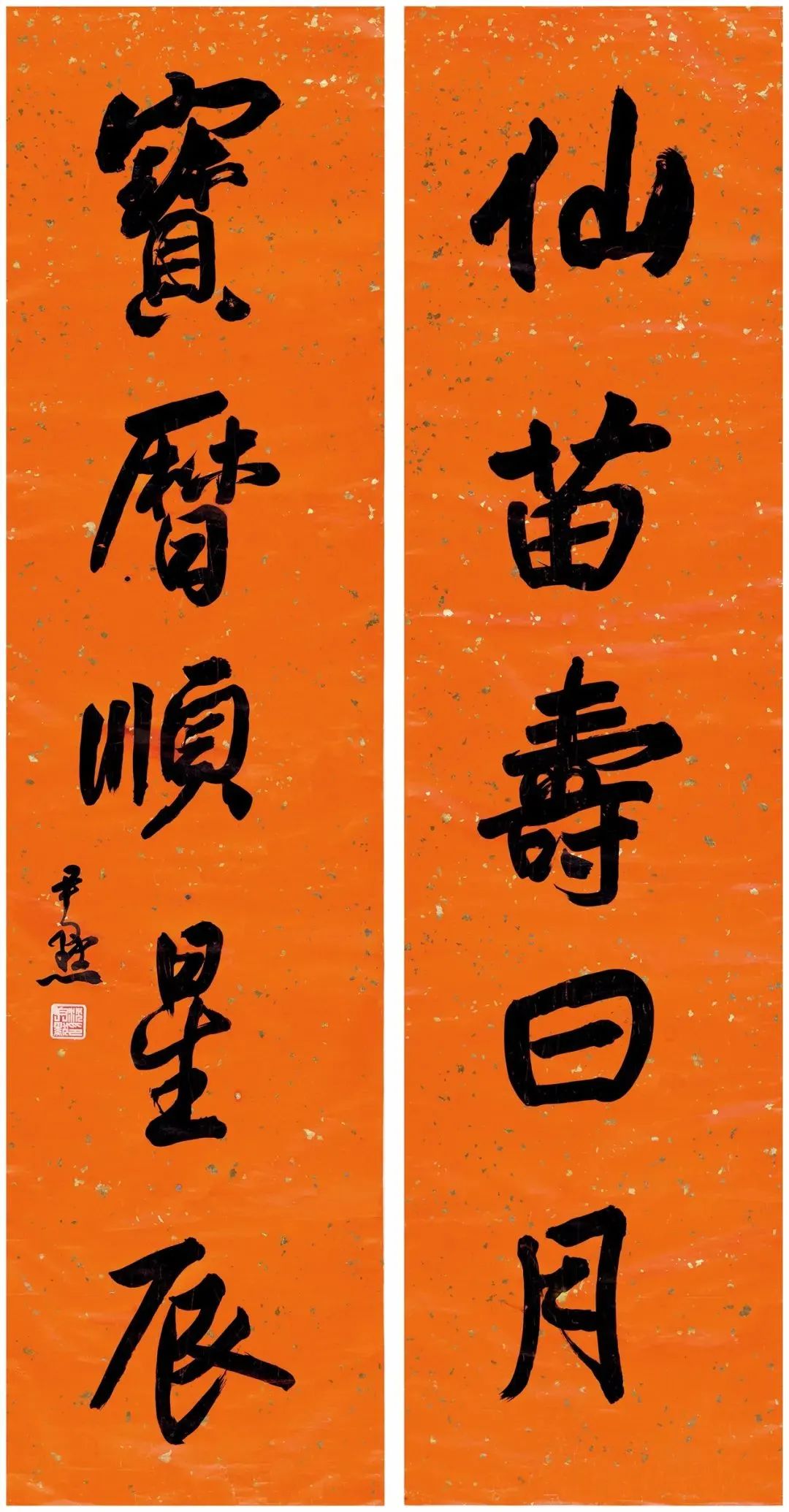

沉尹默书法

从杭州来到北大是祖父人生的一个重大转折点。他积极参加五四运动,探索追求科学和民主的进步思想。新文化运动的开始,以1915年9月15日《新青年》的创刊为标志。七位编委是陈独秀、周树人、周作人、钱玄同、胡适、刘半农(后来出国)继任者为高一涵)和沈尹默。 1918年1月15日出版的第一卷共四卷,收录了沈尹默、刘半农、胡适的白话新诗九首。其中,祖父的三首诗是《月夜》、《车夫》和《鸽子》。它们是自古就有的白话诗。祖父诗歌的“新”不仅仅体现在风格上,更多的是描写社会底层的劳动者,或者是对平等、自由、独立的向往。从那时起到1920年,祖父在《新青年》杂志上发表了18首新体白话诗。可以说,我的祖父是新白话诗的主要倡导者之一。其中《月夜》被誉为“中国第一散文诗”,并入选小学教材。难怪直言不讳的胡适说:“几百年来都有这样的好诗”。蔡元培称赞这首诗符合“时代的要求”。

我祖父1913年到北京大学任教,从一开始就教唐诗。五四运动后、抗战爆发前,祖父写了很多新诗,比如最近在胡适档案中发现的一首诗《炎热的天空》,这是他以前从未见过的。 1920年,我第二次去日本西京大学留学时,也写下了很多诗。不幸的是,这些诗在抗日战争期间全部失传。 1939年到达重庆后,习书法,诗书融会。这一时期他主要创作旧体诗。最近,发现了祖父抗战时期写的四卷手稿(《人与文集》、《写心集》、《山居集》、《端礼小令集》)。抗战胜利后,辞去公职,没有收入。这四卷送给了他的祖母朱云泉,卖了以维持生活。那时,奶奶病了,生活极其困难。尽管如此,她始终将诗稿保存在身边,并在去世后无偿献给国家。这些躲过各种劫难的诗歌手稿,因为从未被编纂而没有出版。这些诗书原稿,用小楷书书写,行文优美,抒情纪实,文笔极其严谨。

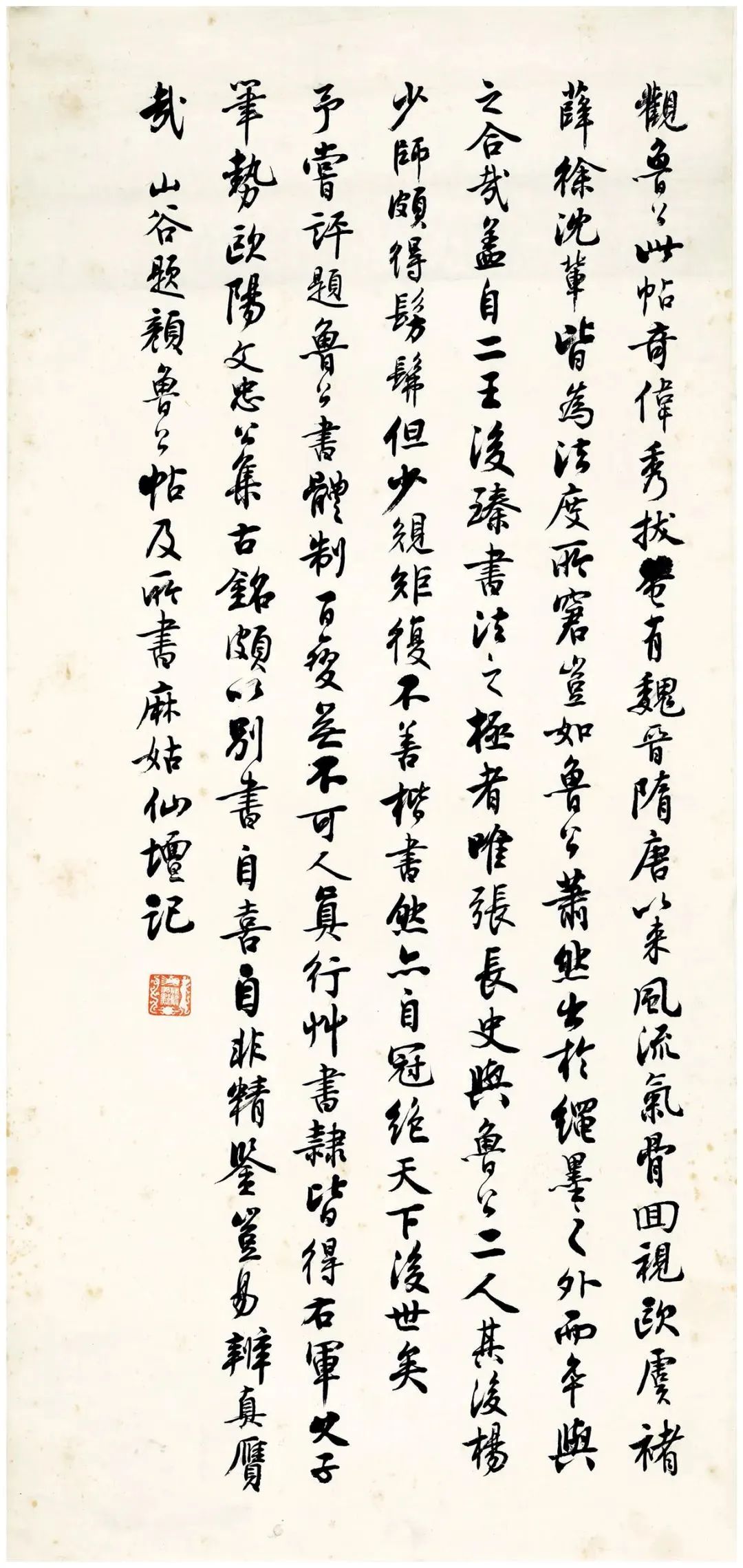

沉尹默书法

我的祖父一生热爱书法,书法陪伴了他一生。他“走出古迹,走进书法”,是集书法实践、理论、组织、教育于一体的现代“书法学”的领军人物。 “申体书法”以“二王”为宗,融会欧楚,博采百家,博采众长,自成一体。其书法俊秀飘逸,涵盖楷书、行书、草书,以草书最为精炼。不偏不倚,不奇特,雅俗共赏,艺术性强,更实用。他不仅用手写,而且用心写。他的笔画准确,绘画也不敷衍。即使是几千字的文章,他也很少出现白字错误。一般来说,大多数书法放大两三倍后就会失去形状。令人难以置信的是,汉阴县汉阴中学门外竖立的几米高的四个大字,竟然是我爷爷收藏的小楷书。真是爷爷的文笔功力啊。我的祖父在重庆经历了八年的抗日战争,看清了国民党反动统治的腐败。 1947年10月2日,他毅然辞去监事会职务,并退还了监事会的“津贴”。从此,他潜心研究法律文献,直至新中国成立。在成立之前,他一直靠写“文”字为生。此时,祖父曾赋诗曰:“不怕李广弯弓,敢俯如饭碗,随时有君子清风引导,动与静都没有受到阻碍。”这表现了一个不畏强权、甘于清贫、光明正大的爱国知识分子的情操。 ,刻苦学习、自强不息的学者风范。

热爱祖国、热爱人民,是祖父一生的情怀。新中国成立后,祖父的志向得以实现,积极投身人民革命事业。 1959年中国人民政治协商会议第三届全国委员会第一次会议,4月29日举行了60岁以上委员茶话会。周恩来总理同出席会议的380余名委员亲切交谈。并发表了一篇热情洋溢的文章,表达了对老年知识分子的敬意。他在致辞中希望“六十岁以上的会员能够保留自己的知识和经验,为社会做出贡献”。这时,爷爷想起了唐代诗人刘禹锡批评当时社会上年轻人不尊重老人的诗句:“凉州歌声大,老人唯米家容,近代人已一直忽视他们的前辈,他们还喜欢染胡子。”事情以后再说吧。”他感慨万千,当场赋诗一首。根据他或她的年龄,充分发挥他或她的才能。几代人的胡子都染上了,不要只为后辈而冷嘲热讽。”他赞扬党和政府尊重老年人,赞扬周总理高尚的气节,表达了自己的感受。从此,毛主席多次接见祖父,勉励其工作。曲折中,他终于认识到只有共产党才能救中国,他走的是现代中国革命知识分子的正确道路。

沈尹默正在试笔。右边是王一品斋和周新成

现在想来,我和爷爷生活并没有太多接触,他也没有给我留下任何财产,但爷爷的谆谆教诲却是我永远用不完的宝贵财富。我们第一次见面的情景还历历在目。那是1959年4月下旬的一个下午,我和父亲沉凌祥从天津来看望正在参加全国政协第三次会议的祖父。我十八岁的时候,正值我长高的时候,国民经济已经遇到困难,所以我很少吃富强粉。到达入住的前门宾馆已经是晚上八点多了。爷爷知道我们还没吃饭,就把我带到了餐厅,一边笑着看着我吃着用富强粉做的小花卷,一边和我说话。父亲谈到了我们分开近二十年来发生的各种事情。谈话虽然持续了很短的时间,但给我留下的亲切印象将令我终生难忘。

沉寅默|北大同事齐聚周作人“苦雨斋”,左二是沉

之后,我在北京上大学。每年两会期间我都会去看望我的祖父。文革期间我也曾多次访问过上海。很多人认为我一定有很多祖父的笔迹,但事实并非如此。每年两会期间,都有很多人来请祖父写信。我的继祖母褚宝全手里总是握着厚厚一叠纸条,里面是要写的人的名单。这时,爷爷的视力已经很难看书了。这些笔记必须回到上海才一一写下来。一般情况下,他们很少拒绝,特别是山区和基层同志的要求。当我的继祖母得知我没有祖父的碑文时,她问我是否想要它。我看着祖父读报纸时眼睛几乎粘在报纸上。言语,但我会永远记住祖父告诉我的故事和他所做的几件事。其中,有两件事让我记忆犹新。有一件事是,爷爷讲了小时候的故事,他到镇巴衙门另一边的正教寺,爬上梯子,临摹了爷爷写的《赏桂桂长诗》。影壁上。爷爷说,当时他十五岁的时候,就用鱼油纸抄写了爷爷沈吉庆的字迹。从他生动的叙述中可以看出,这件事对他的影响是深远的。他说,这是一首七言诗,共一百四十字,一口气写成。书法风格以法欧、赵为基础,淡雅典雅。由此可见,先祖沈吉庆以“诗思敏捷,饮酒不停,瞬间下笔”而闻名,并非虚传。这是一部诗书兼备的作品,可惜随着寺庙的倒塌,字迹也已散失在杂草丛中。爷爷告诉我这句话是为了鼓励我努力学习。还有一件事是,陈毅同志来看望我的祖父。那天我们只是和祖父谈论我表弟的工作。我表弟刚大学毕业,学意大利语,还没有找到工作。这时,外交部长陈先生(陈毅)来了。我以为他一定会向陈先生提起我的表弟,但他没有。后来想想,爷爷一生都没有财产,一直都是租房子。陈毅同志在上海时,曾多次要求祖父寻找更好的地方,但祖父拒绝了。我的祖父和他的父辈、祖父一样,给我们的印象是秉公办事、不偏不倚、袖手旁观、充满正义感。

出自《沈尹默年谱》

刊头题词:陈仲康

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/20996.html