2023年4月16日下午1:30-15:00,应南京师范大学社会发展学院邀请,研究馆员、镇江市博物馆原副馆长、文化部委员王树民先生来访。江苏省及长三角地区文物考古专家数据库,在我校绥远校区600栋117报告厅,进行了题为《东京梦》的讲座梁《临安风华——从考古看两宋居民文化生活的片段》赠送给我校师生。本次讲座是我校考古学讲座系列的第96场讲座(考古名家论坛第44场讲座)。讲座由王志高教授主持。校内外师生及各界人士100余人参加了讲座。

讲座一开始,王淑敏老师讲述了课题的由来。宋朝时期,文化达到百载鼎盛,市民文化娱乐生活丰富。镇江市五条街小学南宋手工业作坊遗址出土的世俗泥塑文物就是一个很好的例子,反映了当时丰富多彩的文化娱乐生活。

王老师进一步指出,“贫弱”其实是大众对宋朝的刻板印象。宋朝虽然军事力量薄弱,但无疑是中国历史上一个经济、文化高度发达的王朝。正如英国历史学家汤因比所说,“如果必须选择,我愿意生活在中国的宋朝”。史学大师陈寅恪认为,“中华民族的文化经过数千年的演变,在赵宋时期达到了顶峰”。随着城市经济的发展和公民阶层的崛起,平民化、世俗化的文化形式越来越流行。讲故事、杂耍、讲历史等市民文艺活动散落在大街小巷、瓦栏之间。

粘土球和蹴鞠

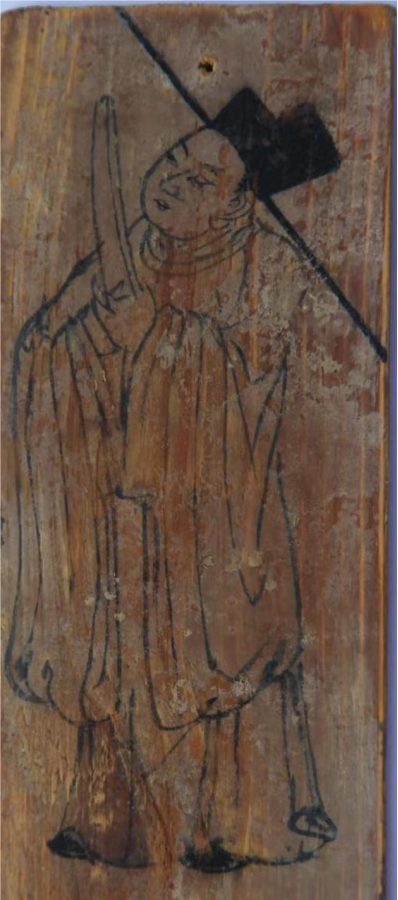

随后,王老师以“陶团蹴鞠泥塑”为切入点,正式引入了话题。 1976年和1996年,江苏省镇江市五条街小学宋代遗址出土了50余尊宋代泥塑像,其中有儿童雕像、神像、仕女雕像等,这些雕像均采用当地土坯制作而成。生粘土(土),经过揉捏和烧制,并在外面涂漆。其中不少背面有“吴军(平江)包成祖”、“平江包成(人)祖”、“平江孙荣”等楷书印章。 。从陶瓶内残留的颜料、泥塑图案或施彩痕迹来看,该遗址应为南宋时期采用“前店后作”模式的泥塑手工作坊。他还展示了考古学家后来组装的胡人击鼓蹴鞠雕像。它由胡人、泥鼓、铜鞠三部分组成。泥塑胡人高约12厘米,脸短,浓眉上翘,额头高,鼻子尖,嘴巴大。头上戴着荷叶形软帽,下身穿黑色镶边的交领紧身衣。他的右手握紧并弯曲。胸前左手伸高举起,右脚抬起,左腿直立,下方有泥塑铜(圆)鞠。

胡人击鼓蹴鞠雕像

随后,王淑敏老师以此来梳理我国传统运动蹴鞠的发展历程。蹴鞠一词最早见于《史记·苏秦列传》:“临淄甚富而实,其民皆奏舆、鼓琵琶、弹琴、斗鸡斗狗、奏六博等。”塔朱。”发展期。首先,蹴鞠的娱乐价值得到了传承。有“乡间赛马,后巷打蹴鞠”等场景,也有“弓箭骑马为主业,蹴鞠为家学”的场景。其次,蹴鞠的表演性质凸显。表演性蹴鞠是在鼓乐的伴奏下,展示脚、膝、肩、头等部位的控球技巧。三是蹴鞠运动的竞技性凸显。东汉李友在《巨成名》中提到了蹴鞠的具体方法:“圆方墙似阴阳,法月对立,二六相等”。第四,蹴鞠开始应用于军事训练。刘向在《别录》中说:“蹴鞠是军队的力量,所以训练武士时,因教而知,因戏而练,故知有才”。蹴鞠除了有助于训练武士之外,还可以丰富军事生活。 ,使武者能够保持良好的状态和心情。 “现在军队没事干,就去玩蹴鞠吧”就是这样的反思。

大约在唐代后期,充气鞠开始出现。徐建《入门笔记》中说:“今之蹴鞠,谓之打蹴鞠,古时以毛纤维结结,今以皮为制,以细胞为内,蹴鞠时气息闭合。 ”蹴鞠宫廷还增设竹门,马段林《文献通考》:“蹴鞠始于唐代,植竹两根,高数尺,上筑网,以作门。 ”这在一定程度上促进了蹴鞠技艺的发展。进入宋代,不仅鞠的制作工艺得到规范,而且对原料的选择、缝制工艺、重量、质量等都做出了严格的规定。相关竞赛的组织水平也得到提高。比如《武林新闻》就详细记录了球队的人员构成和分工。蹴鞠这一原始流行表演也制定了一套比赛规则。例如,在单人游戏中,参与者轮流表演,利用头、肩、背、胸等部位完成一套完整的踢球技巧,让球整天不掉下来。结果直接取决于表演技巧的数量和技巧水平。南宋时期,甚至出现了专业蹴鞠组织“齐云社”,负责组织比赛、推广蹴鞠活动。

随后,王树民老师选取了明代画家钱选临摹的《宋太祖蹴鞠图》,展示了宋太祖赵匡胤与宋太宗赵光义、赵普等人踢球的场景,还列出了有关蹴鞠表演的记录。民间瓦片上的蹴鞠艺人,可见宋代蹴鞠的盛行。 《东京梦华录》谈到蹴鞠的价值,称赞“蹴鞠的成功是难以言表的,它能帮助你消化食物,强身健体,还能安然入睡。它本来是遵循神的神奇,但这个奇妙的东西不容易传承。”蹴鞠不仅可以使人健康快乐,而且有助于懂得礼义。 《鹧鸪天》:“能工巧匠缝奇花,智轻身强,能刷新太子精神,善诱君王孙礼。”它反映了蹴鞠概念的发展和变化。

辽、金、元时期,蹴鞠成为皇家节日的重要节目之一,成为类似于歌舞的宴会技艺。元代著名诗人萨杜拉在《姑娘蹴鞠》中也说过同样的话:“都是歌舞升平,花前设宴,学以致用。”到了明代,蹴鞠仍然很盛行,出现了专门制作蹴鞠的手工作坊,出售各种“健康色彩”。例如,《蹴鞠谱》中记载的“保健色名”有24种,《蹴鞠谱》中记载的“保健色名”有40多种。进入清代后,随着近代西方足球的传入,中国传统蹴鞠文化逐渐衰落。

明代画家钱选临摹的《宋太祖蹴鞠图》

泥塑胡曼胡腾舞

随后,王淑敏老师对泥制胡人进行了分析,认为胡人的闪现、跳跃的姿势应该是胡人在表演胡腾舞时某一时刻的定格和剪影。胡腾舞是由西域传入中原的男性独舞。流行于北朝至唐代。深受中原贵族的赞赏,一时流行。其特点是刚强、快速、刚毅、奔放,也有柔和、奔放、幽默、有趣。胡腾舞的具体内容史籍中并无记载,仅散见于唐诗中。晚唐端安节所著的《乐府杂录》在描述唐代乐舞情况时,将胡腾舞列为“健康舞蹈”之一。唐代诗人刘彦士的《夜王忠诚府看胡腾舞》诗中就有“石国胡子少”之句。由此可见,胡腾舞可能来自“石国”,也就是《新唐书》中所谓的“遮遮”,“遮遮”都属于安西都护府管辖。

胡腾舞者的形象也可见于其他文物中,如河南安阳北齐范崔墓出土的黄釉瓷扁壶。壶的正面和背面均绘有相同的音乐和舞蹈场景。画的中央,一个人在玫瑰花结上跳舞。舞者双脚跳跃,向后看,右手举起,左手放在腰上。屏幕左侧,一个人拿着钹,另一个人正在演奏。吹奏直颈五弦琵琶,右侧一人吹横笛,一人举掌击掌。五人皆深目高鼻,头戴胡须帽,身穿窄袖胡服,脚踩尖头软靴。正如李端《胡腾儿》诗中对胡腾舞表演的描述,“圈中急速皆应节,反手胯如明月”。

河南安阳北齐范崔墓出土黄釉瓷扁壶

于洪隋墓的石棺中的宴会、乐舞图画中也有胡腾舞的图像。图案由上、中、下三部分组成。中间部分是一个大毡帐篷的后半部分。帐篷后面是一座小亭式建筑。亭前的平台上,坐着一男一女,看上去像是情侣,左右各有两名侍者。两人面前,六名乐师跪坐在两侧,中间有一名胡人在表演胡腾舞。看着他们的服饰,向达先生说:“这一代人最早戴胡帽,穿窄袖胡衫,帽子上饰有珠子……胡腾舞时,舞衣卷起。”正面和背面,珠子上画着一条长长的带子,一端下垂,以便跳舞时可以飘动……因此,要“扬襟扭袖”。帮助旋转。”王淑敏老师指出,宋代以后关于胡腾舞的文献记载和考古实物都很少。不过,这件宋代泥塑胡人形象,或许表明当时镇江地区还存在着胡腾舞,具有极高的历史价值。

隋代玉洪墓出土浮雕石棺

泥塑与鼓、人物与说唱、南戏

接下来,王淑敏老师对胡人蹴鞠雕像底部的圆饼状部件进行了分析。他认为,根据构件边缘的鼓钉以及宋代说唱艺人的击鼓传统,可以定性为泥塑鼓。随后他梳理了两宋时期中国南方说唱和南戏艺术的发展历史。

镇江五条街小学出土泥塑、陶鼓

南宋诗人陆游的《小船游近村》“夕阳照赵家庄古柳,盲人鼓后作工,谁管后面是什么?全村人都听说了”蔡中郎》,生动地描绘了说唱艺人在夕阳西下的村庄里打鼓的情景。 ,说唱蔡中郎故事的场景。这个泥塑和陶鼓可能就是诗中说唱歌手所为。王老师补充道,陆游诗中提到的“蔡中郎”,指的是故事《赵真女蔡二郎》(又名“蔡中郎”)中的主人公蔡邕。内容是蔡邕抛弃妻子背着妻子,最后死去。雷雨中。这个故事虽然歪曲了蔡邕的基本史实,但在宋代时就在温州地区广为流传,后来又流传到太湖地区。它被说唱和南方歌剧吸收并改编成戏剧。这大概就是著名歌剧《陈世美》前身的灵感来源。

王老师还介绍了南剧的发展历史以及相关出土文物。南戏,又称“南曲”、“温州戏”等,是北宋末年至元末明初流行于中国南方的汉剧之一。很快流传南北,演变为海盐腔、余姚腔、“四大腔”、昆山腔、弋阳腔,影响至今。南戏的流行与宋代政权更迭期间人口南迁有关。北方杂剧艺术也随之南传。由于社会动荡和仕途受阻,临安附近的文人把热情转向戏曲创作,形成了有组织的剧作团体。这也是南剧流行需要关注的因素。朱允明的《春色谈》记载:“南戏起源于宣和战乱后,南渡时称温州杂剧。我见旧牒,当时被赵宏福所禁,并提其名,如如《赵真女蔡二郎》等不多。由此可见南戏的发展历史。值得关注的是无锡宋墓出土的人物肖像。王树民老师提醒,根据墓葬规模和随葬品状况可以看出,墓主人的身份应该是普通平民,而不是画像中的官员形象,因此墓葬中的官员肖像应该是歌剧中扮演的角色。

镇江五条街小学出土南戏陶人泥塑

镇江五条街小学出土南戏陶人泥塑

无锡宋代墓葬出土木刻版画

宣和牌及饮酒令

最后,王树民老师介绍了镇江五条街出土的宣和牌,并以此为基础探讨了中国的饮酒文化。宣和牌是一种游戏器械,又称多米诺骨牌。因出现于宋徽宗宣和二年(1120年)而得名。宣和牌最初流行于民间,宋高宗时期传入宫廷。随后迅速风靡全国。当时的多米诺骨牌多由牙骨制成,因此也被称为“牙瓦”。明代瞿攸的《宣和牌谱》详细记载了宣和牌得名的原因、打牌规则等。宣和牌中的对牌称为“文牌”,单牌称为“文牌”。武术卡”;不同点数的牌组合有不同的名称或含义,如“至宝”、吴牌中的文牌。卡片上的文字有“天、地、人、梅花、长板斧”等。多米诺骨牌于19世纪由意大利传教士多米诺引入米兰。不久之后,它们迅速风靡意大利乃至整个欧洲,并被命名为“多米诺骨牌”。

镇江五条街小学出土有“地牌”、“杂七”、“黑霸”等宣和瓦泥塑。这些宣和牌的相关玩法在宋代文献中并没有找到。王淑敏老师特别指出,宣和牌的玩法内容可以通过《红楼梦》中的相关剧情来了解。特别是“史太君在大观园两宴,金鸳鸯三声宣牙令”一节中,鸳鸯发出的命令,以及大观园人们的诗词和回应。观园也帮助我们更好地了解宣和品牌的玩法和中国传统的酒令文化。据记载,指挥员宣布某项命令后,其他人需要根据命令上的要点或要点组合,联想相关图像或典故,编出工整对比的诗句。无法回答的人将被处以酒精罚款。例如,当鸳鸯抽出“妖六”牌时,贾母回答说:“一轮红日正在天上升起”、“这个鬼抱着钟馗的腿”。这巧妙地对应了明清民间戏曲中“五鬼惊钟馗”的常见情节。 。王淑敏老师运用古典小说和文人散文对宣和牌进行思考和探索,为学生解读出土文物创造了新的途径。

镇江五条街小学出土多块宣和匾

讲座结束后,王志高教授对讲座内容进行了总结。他表示,王树民研究员综合运用文物、历史、文字学三种研究方法,以镇江五条街小学出土的宋代泥塑为例,对居民文化生活进行了丰富有趣的解读。两宋以来。他指出,王树民老师在本次讲座中所展示的出土文物研究方法,对于以后有兴趣研究历史时期文物的同学很有启发。

在最后的互动问答环节,美术学院的研究生向王淑敏老师提问:中国传统文化中的“百子图”给了不同孩子不同的动作。为什么泥胡人同时有蹴鞠、鼓乐、胡呢?腾武意象三要素?王树民老师解释:镇江五条街出土的泥胡人、泥陶球、泥陶鼓等出土时并不是一个整体。后来他们被人为地结合在一起。这三个图像元素之间并没有必然的联系。

文化遗产系新生张子玉问道:讲座中展示的五条街小学出土的泥人,头上经常有小穿孔。它们的作用是什么?王淑敏老师回答:泥人的头部和背部都有穿孔,应该是穿绳用的。因此,这些泥人很可能是儿童携带的玩具或南戏表演的木偶道具。

文学博物系大二学生张轩提问:如何确认镇江五条街小学出土的泥胡人是在表演胡腾舞?王淑敏老师回答:首先,胡人泥塑具有胡人特色的外貌;其次,泥塑并不呈现静止状态,其旋转、踢腿等动作与文献记载的胡腾舞表演非常相似。因此,可以推断,泥胡人正在表演胡腾舞。但胡腾舞盛行于唐代,宋代以后逐渐衰落。目前,镇江附近还没有其他类似的发现,因此需要更多的文献和考古数据来支持这一观点。学生在解读考古文物信息时,需要考虑出土文物的社会文化背景,并做出合理的推断。

文博系大四学生陈祖英提问:镇江五条街出土的胡俑有没有可能表演的不是胡腾舞,而是蹴鞠、踢毽子等活动?王淑敏老师指出,同一件文物的历史内涵可以有多种不同的理解。 “胡腾舞”的说法只是一种解读方式,而非最终结论。学生可以根据文物所在的时代背景,做出其他合理的推测。 。

同学们与王淑敏老师互动答疑

问答互动结束后,王志高教授对王淑敏老师的精彩讲座表示衷心感谢。最后,讲座在同学们热烈的掌声中圆满结束。

泥塑艺术是历史上发展最早的艺术形式之一。从房屋住宅到日常用具,再到本次讲座展示的泥塑摆件,都体现了人们利用粘土进行艺术创作的才华和智慧。王淑敏老师的精彩分享不仅让同学们感受到了考古学中蕴含的烟火气,也锻炼了他们的思考和质疑精神。相信通过这次精彩的讲座,同学们一定能更好地利用文物和考古资料,揭示隐藏在平凡生活中的诗意一面。

文:张浩哲、刘一凡

图片:王淑敏、李家轩、曹安彦、石云帆

点评:王淑敏、王志高

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/10365.html