故事要追溯到1948年7月16日凌晨,时任南京国民政府联勤司令部管理员的李同军彻夜难眠,甚至数度产生自杀的念头。

五十七年后,他在回忆录中写道,那天凌晨一点,他突然听到有人敲门,他感到焦虑和害怕。我打起精神,打开了门。是李小姐。她手里拿着一个纸袋,里面装着两根金条。

几个小时前,警卫中校队长带人检查,在他床下的手提箱里发现了30颗子弹。队长告诉他,藏匿的武器将被送往南京警备司令部看守所处理。

他知道自己被陷害,但他无法为自己辩护。 “无论如何,我都逃脱不了嫌疑。”经中间人调解,队长同意,如果在天亮之前换取150银元和两根12重金条,他就不送人。案件。

回忆起为李小姐开门的场景,李同军写道:“我正想问她,她却说‘不用多说,争取时间’,然后转身就走。”送出金条后,他终于安全了。当我再次躺在床上时,已经是凌晨四点了。

这个故事我在回忆录里写了三遍。对于李小姐,李同军不仅是感激,更是半个多世纪的怀念和遗憾。事发一年之内,时局动荡,李同军前往台湾。由于仓促,他没有留下救命恩人的联系方式。

76年来,李同军曾两次返回安徽老家,并多次在台湾和大陆寻找李小姐,但一直没有她的消息。 2024年初,李同军在台湾省桃园市遗憾离世。他不会想到,在他死后的近一年时间里,大陆上无数人帮他转播寻找李小姐的消息……

爷爷的秘密

李小姐的名字叫“李正鸾”。

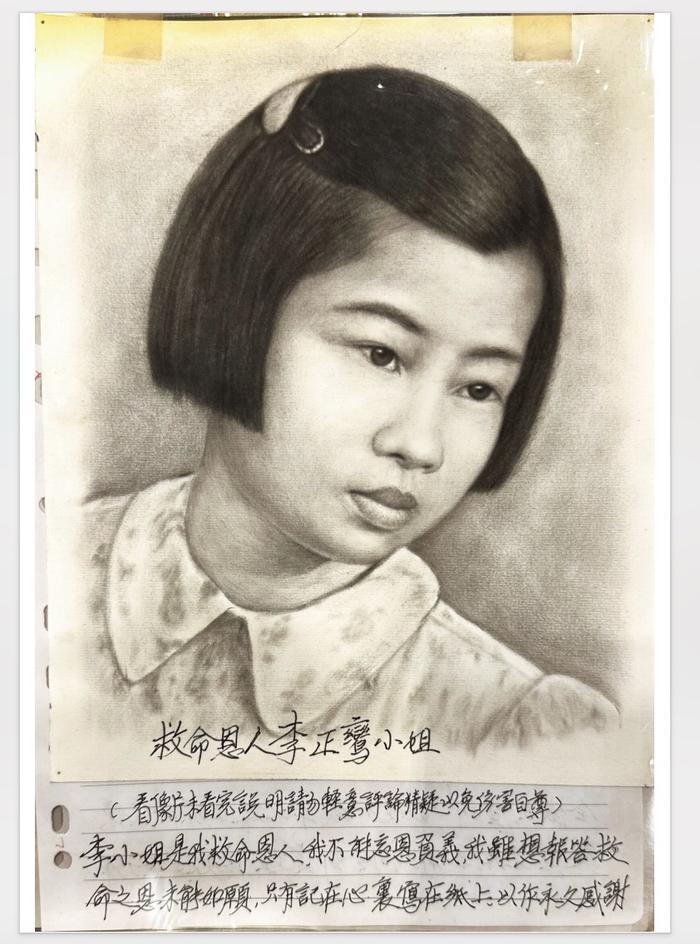

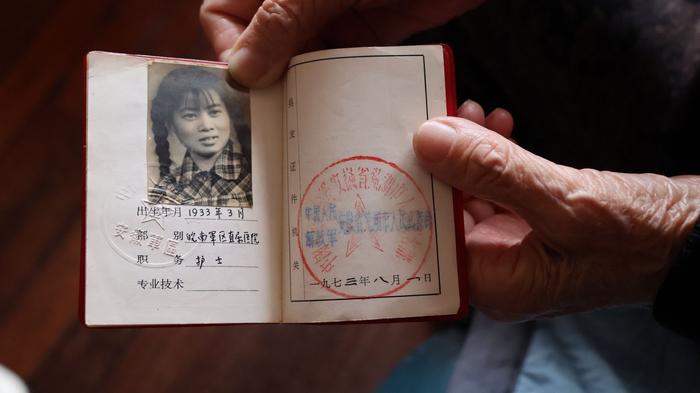

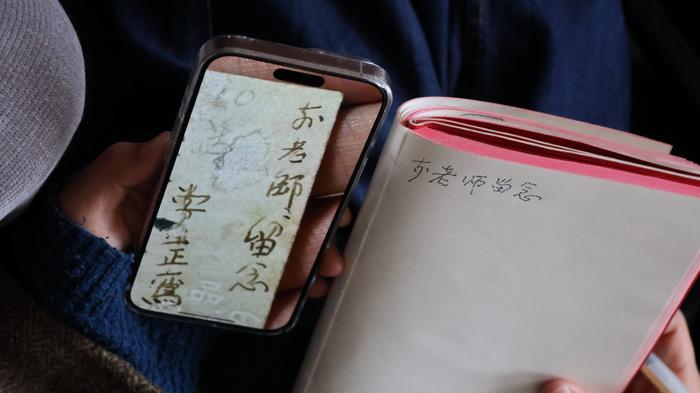

李同军的回忆录里有一张她的一英寸照片。里面的女孩侧着身子,留着学生发型,衣着和神情朴实无华。照片后面写着“李慧存老师,正鸾同学”。

李同军回忆录中有关李正鸾的记载。照片由受访者提供

2005年的一天,78岁的李同军去找肖像画家,为照片重新画了肖像。贴完画后,他又加上了自己的感想:“虽然我很想报答救命之恩,但我做不到,只能记在心里,写在纸上,作为永久的感谢。”

十年后,李同军遭遇车祸,再也无法离开轮椅生活。 2024年春天,从未感冒的他在台湾省桃园市的一家医院去世。他的孙女媛媛打开遗物盒里的回忆录,第一次看到了李正鸾的名字、照片和肖像。

“我找了一个女孩这么久,却隐藏了这么多年。”那天,媛媛在灵堂里默读了整个故事,感到很惊讶。在他的回忆录中,李正鸾的名字与他祖父的母亲和妻子并列在一起。他是李同军一生中最想报答的三个女人之一。

李同军回忆录中的李正鸾肖像。照片由受访者提供

李同军1927年出生于安徽宿州,有一天,他的家人遇到了土匪。他的母亲逃到田野里,在一棵大树下生下了他。

1937年,还是小学生的他就被宣传队的抗日言论感染,报名参加了救国敢死队。他假装卖鸡蛋,潜入日军军营搜集情报,两次得手。

又失败了,队长当场被杀。他被两名日本兵带到郊外等待“处理”。幸运的是,三名假装日本兵的骑马游击队赶来,将他救了出来。回忆录中除了记录李小姐的善良外,还多次提到这三个人的名字。

抗战胜利后,解放战争开始,学校停课,他无法回家。李同军从郑州出发,跟随众人南下,最终到达南京。经表弟介绍,他在联勤总部第一总库找到了一个二级管理员职位,负责办理文娱器材和图书的登记,同时还负责复印、接收稿件。用于每周海报。紫地小学成立后,李同军成为一名小学教师。

故事发生那一年,李同军22岁,李正鸾14岁。李同军回忆,两人是因为李正鸾经常给发帖人投稿而认识的。只要她投稿,他就会发表。有时见面打招呼时,我们都会点头微笑。

事发几天后,李同军遇到了来中山室(文化休闲中心)借书看书的李正鸾。李正鸾告诉他,这些金条是他哥哥的,而他的弟弟李竹新是总仓库的人事经理。那天晚上,她和几个同学在中山室看书。当她看到队长带人检查时,她躲在台幕后面偷听,得知了李同军的麻烦。

李同军回忆起当时李正鸾如何解释自己救人的举动,“我不能不顾死亡去救你,只有拿了我哥哥的金条才能救你,否则你的名声就会毁了,你的人生也会毁了。”不被拯救。”

在写这个故事时,李同军经常谈到这件事。在他心目中,李正鸾是一个侠义女子,胆识过人,胆识过人。 “为了救人,深夜,一个女孩不顾自己的安危,手里拿着两根烟。沿着漆黑没有灯光的山坡小路走了大约300米,我来到了我住的中山房,给了我金条。 ”

至于李正鸾为何救他,李同军在回忆录中难掩疑惑,“李小姐救我一命的表现,让我感到非常突然、惊讶、感激,想要报答她。”

但他并没有等到报答的机会,“已经晚了,我已经不能做我想做的事了,现在的情况已经不是我能控制的了。” 1948年下半年至1949年1月,南京国民政府各机构被撤销、合并、撤离。人们惊慌失措。李同军记得,李正鸾一家人回到了安徽芜湖农村老家,一直没有消息。他随制服总仓迁往广州,后又迁往台湾。在故事的最后,他写道——

“我的救星是南京,不留下地址很难找到他。

我很想报答我的救命之恩,可惜至今还没有任何消息。 ”

加入搜索

读完故事几天后,圆圆决定完成爷爷的心愿。

2024年1月16日,她在内地平台发帖“寻找祖父70年前的救命恩人,李正鸾女士”。帖子发布后,她收到了 22,000 个点赞、2,661 条评论和数百条私信。进来。

有人建议找安徽当地电视台,也有人说离芜湖不远,可以亲自找到。一名留学生提供线索称,他的家乡有一个熟人,与他的奶奶非常相似,姓李。回国探访后,他终于发现事实并非如此。

4月,某视频网站博主康有为也加入了搜索大军。他前往台湾省桃园市看望媛媛的家人。康有为在回忆录中发现了最有价值的线索——李正鸾的弟弟李竹新的姓名和职位。

另一方面,他在旧书网站上找到了一本联勤总部的内部通讯录,售价1800元。书店老板简单说明了情况后,免费给他发了一份电子版。遗憾的是,里面并没有关于李竹新的信息。

另一方面,他发现国民政府从1946年到1948年对南京进行了户籍统计,共制作了154万张户籍卡,现全部保存在南京市档案馆。在一位熟悉的记者的帮助下,我在档案中找到了李竹新的户籍——安徽当涂县。

南京联勤指挥部旧址。新京报记者 黄伊琳 摄

这是一个突破性的发展。今当涂县属安徽省马鞍山市管辖。据县志记载,民国时期,当涂曾属芜湖路。李同军的记忆是正确的。

8月7日,当涂族谱博物馆馆长王强接见康有为。当涂家谱博物馆是一个社会组织,里面有一排排的家谱。康有为和博物馆里的七八位志愿者找到了成堆的李家家谱,翻了起来。

然而,这并不简单。那时,家谱上的女士并没有单独记录在族谱中。它们只能出现在别人的传记下,比如某人的女儿或妻子,而且你必须逐字逐句地阅读它们。志愿者花姐记得,那天天气特别热,很多人的衣服都被汗湿透了。 “我希望我们能找到它,这将是值得我们付出努力的。”

当天热心寻找的人中就有当地商人李学高。他自称是宋宰相李纲的第41代后裔。据说,当地所有李姓人都是李纲的后裔。他记得1985年左右,姨家一位姓李的亲戚从台湾来寻亲,留下了一枚金戒指。

李雪高很关心找人。一得到消息,他就放下手中的事情,跟着他到处跑。目前海峡两岸分离的局势一直令他担忧。 “如果他们能尽快团聚,或许不会给老人造成终生遗憾。”

8月7日下午,李学高带着康有为到另一个李姓人较多的自然村去搜寻。但令人失望的是,那天就像大海捞针一样,一无所获。

康佑被吃掉后,王强成为了下一任继承人。他给几个李家群发了消息,希望能从家族网络中找到线索。王强对当地各大姓氏非常熟悉,参与过很多寻根寻亲的事情。他觉得帮助台湾退伍军人从大陆寻找救命恩人无论是公开还是私下都是一件好事,没有理由不帮忙。

王强猜测,李正鸾的家庭应该是一个富裕的家庭。有两个原因。一是当时有一个女孩有舒年,二是家里有人在20世纪40年代在南京国民政府任职,所以他重点研究了一些有影响力的大家族的家谱。寻找。

9月23日迎来第二次突破。一位老秘书打来电话,说上次找人的事情好像有一些线索。

前一天,老书记和一个小店老板聊天,得知老板和李正鸾打过交道。老板说,李家老四、老三的名字旁边都有一个“鸟”字。他还提供了另一位知情人陈连兰的地址。

当天,李雪高和王强赶去见陈连兰。老太太今年90岁了,与李正鸾同龄。她们小时候就住在街对面,也是一起上学的小姐妹。她认出了李正鸾是女孩的照片,知道她后来在芜湖的一家医院工作。不过,她最后一次见到李正鸾已经是二十多年前的事了。

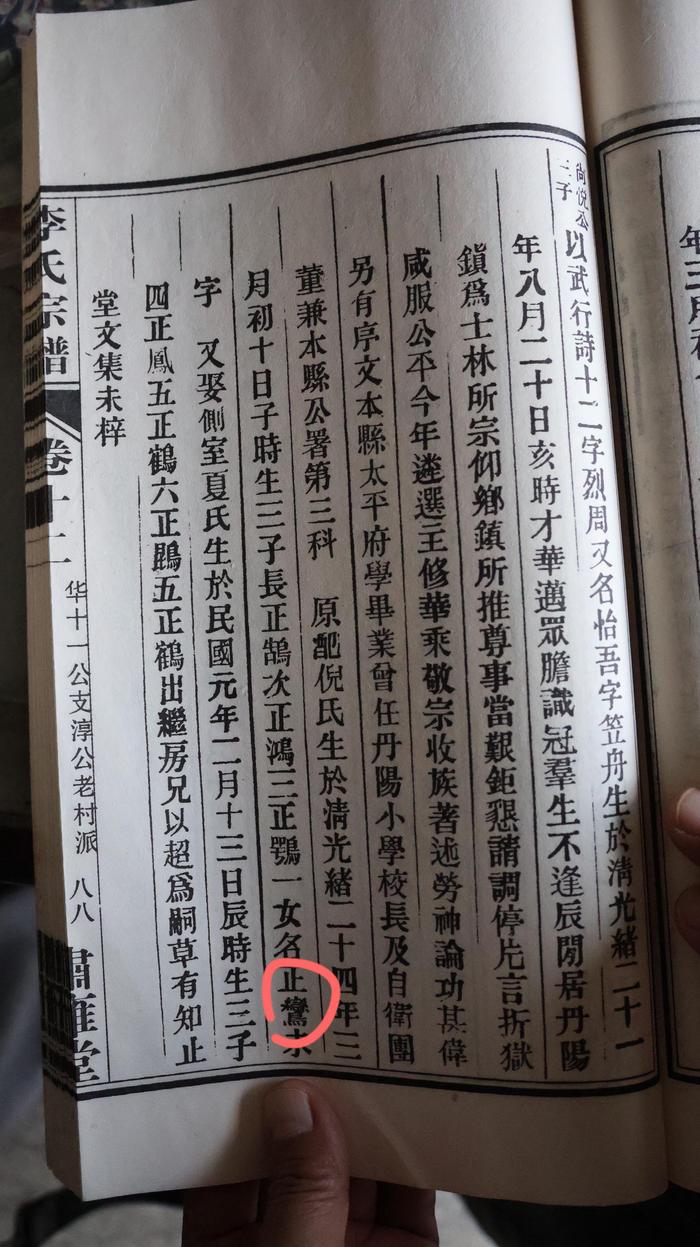

整理完家谱后,王强又翻出了15本李家家谱,终于在最后一册找到了李正鸾的名字。在父亲李义武的描述中,有五个字:“女名正鸾。”

家谱上有李正鸾的记载。新京报记者 黄伊琳 摄

王强的判断是正确的。李正鸾确实出生在一个富裕的家庭。父亲李义武是李纲家族第三十八代族长。他的家族拥有70多英亩土地。他经常帮助人们写请愿书并提交给县政府。他在当地颇有名气,同辈人都认识他。 。

其长子李正虎符合李同军回忆录中描述的李竹新的职位,但他在南京任职时为何取名李竹新仍是一个谜。王强分析,解放战争时期改名很常见,以免连累家人。

顺着这个家脉,王强联系上了李正鸾三弟李正和的儿子李健,目前正在芜湖做生意。

9月24日,王强前往芜湖会见李健。事实上,李健从未见过他的姑姑。他说,文革后他与姑妈一家失去了联系,但他热情地答应去找她。第二天,李健来到李正鸾退休前工作的工会,找到了联系方式。

我拨通了电话,是阿姨接的。

“李小姐”

李正鸾看上去一点也不像92岁的老人。她从未染过头发,但只有几根白发。她视力很好,不用戴老花镜就能看电视、看书。她能自己做饭、洗澡,身体健康。丈夫去世六年来,她从未去过医院。她的记忆力惊人,很多往事她都能脱口而出。

唯一遗憾的是她忘记了金条。起初,她的第一反应是:“是同名的吗?”但她的家人告诉她,回忆录中的很多线索都可以吻合。 2024年11月13日,经过新京报记者的一点一滴追问,她终于从记忆中捞出了李同军这个人。

“他是俱乐部的经理,”她回忆道。

“我一定是说过了。”但我不能再说更多。

她所说的俱乐部应该是回忆录中的中山室,“相当于现在的文化宫”。她说。在李正鸾的记忆中,这里有一个日本人留下的半圆形大舞台和乒乓球桌,隔壁还有可供借阅的书籍和报纸。当她放学后闲着的时候,她就经常带着小侄子去那里蹦蹦跳跳。

李正鸾的退役军人证明。新京报记者 黄伊琳 摄

去南京那年,李正鸾13岁。在家乡丹阳读完小学四年级后,我跟随大我17岁的大哥到南京三牌楼小学读书。我的嫂子、侄子和母亲也和我一起去了。我哥哥在南京联勤司令部担任人事经理,后来调到军政部军需仓库担任少尉收发文员。他的制服上有两条条纹。我嫂子一家人条件都很好。她的父亲是当地著名的中医,拥有三间店。

李正鸾记得,他们住在制服仓库后面的一栋日式小楼里,睡的是榻榻米。她住在乡下时从未见过电灯。有一次,家里没有电。她不知道该怎么办,就跑到服装店去找哥哥,距离这里大约有20分钟的步行路程。这段记忆与李同军回忆录中的记载相符。

1948年,战事动荡,李正鸾和母亲搬回家乡,与李同军失去了联系。

在她的余生中,她常常以国家大事为基准,一一牢记在心。新中国成立那年,她小学毕业。由于家庭经济条件不好,中学就辍学了。隔壁邻居问她愿不愿意加入解放军文工团跳舞唱歌。家人开了个会,才把她放了。我入伍的那一天是1949年12月27日。

那么李正鸾也成了李平。因为名字太难写,所以干脆就改了。

1950年,《中苏友好同盟互助条约》签订时,她又跟随文工团从当涂到宣城、芜湖。她的表演从解放军军装换成了苏式双排扣上衣配裙子。

1950年,也是抗美援朝战争爆发的一年。 6月,她从军师转到后勤干部学校。她停止跳舞并开始学习护理。为了迎接伤员,她提前结束训练,到宣城区行政医院(现为皖南医学院第二附属医院)当了一名护士。

在医院里,她救治从战场送来的轻伤官兵,还给血吸虫病患者打针。

也是在那里,她遇到了前来就诊的患有肺结核的丈夫,他们相爱并在她22岁时组建了家庭。她觉得自己的婚姻生活非常幸福。她和丈夫每月工资加起来有100多元。当时鸡蛋的价格是每斤69毛钱,10毛钱可以买12块钱的梅花糖。这笔钱足够他们养活五个孩子了,每月还有五块钱的盈余寄给出身贫寒、生活困难的二哥,作为生活费。

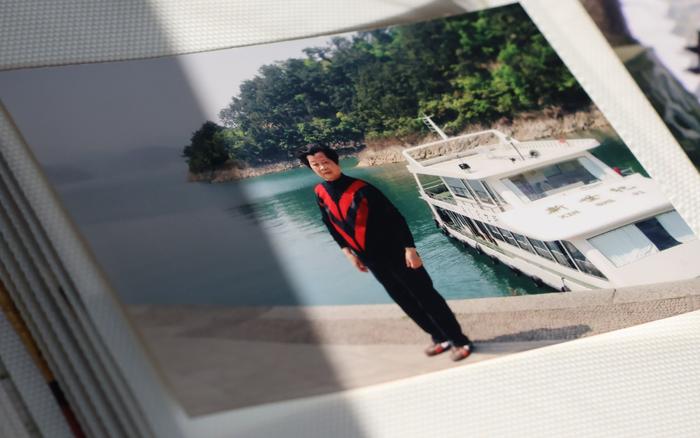

孩子长大了,李平也到了退休的时候了。此后的前20年,她和妻子、同事、同学走遍了北京、上海、杭州、无锡、桂林、黄山……。但看着这些照片,她却有些难过,“他们都去世了。”

李平在桂林玩耍的照片。照片由受访者提供

坐在阳光下,李平拿起相册,一页页地翻着。她能回忆起很多细节,包括地点、时间、天气,甚至当时的心情。比如,在厦门海边,她脱掉鞋子,在沙滩上跑来跑去。 “对面就是台湾。”在深圳的一座山上,她花了两块钱通过望远镜看香港,并与旅伴在草坪上拍了一张合影。后面有一个大牌子写着“一个国家,两种制度,统一中国”。深圳还有一个世界之窗,里面有微缩版的埃及金字塔、俄罗斯红场、巴黎埃菲尔铁塔……这些她都拍过。照片中的她总是背着斜挎包,笑容满面。

她的女儿玛丽已经70多岁了,每两天就去看望母亲一次。老房子的外置电梯还没有安装,她很担心妈妈出门。幸运的是,李萍没有什么大问题,只是腿脚不太方便,走路时需要稍微动动一下。女儿到来后,李萍和张父母以及李家回忆起往事,而回家还要伺候丈夫的马丽却无暇听。

“你走后她会再考虑的。”马丽告诉新京报记者,当天听到李健送金条的事后,李平彻夜未眠。往事如电影般浮现在她的脑海里。

半个世纪的乡愁

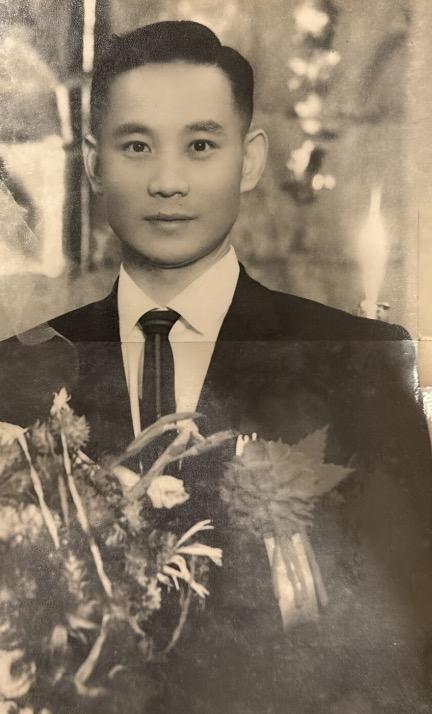

来台湾后,李同军也结婚生子了。退休后,他还环游世界。 “我的妻子贤惠,我的孩子孝顺,我这一生很幸福。”

但与李平不同的是,李同军心里隐藏了很多事情。在家人的印象中,他温柔内敛,很少表露内心。但在他的回忆录中,他的情绪波涛汹涌,那些爱、悔、思念、愤怒、悲伤往往以感叹号结尾。

李同军结婚时的照片。照片由受访者提供

李同军似乎是在用写作来对抗遗忘和思念。例如,他非常详细地写了与母亲的告别。那是1948年的夏天,弟弟结婚后,他回到家向母亲提起金条。她妈妈告诉他,那是别人的钱,欠的钱必须还。他牢记在心:“我手里拿着这10根两块金条,有几十年的历史了!”

他也没有忘记其他母亲的劝告,不要赌博,谨慎交友,保持身体健康。 “这些话现在还在我耳边。”分别的那天,母亲哽咽着说:“我们上路吧,时时写信,别忘了。”啦!”

但母亲没有等到他的信。谁也没想到,原本以为只是短暂的分离,却变成了永远的告别。

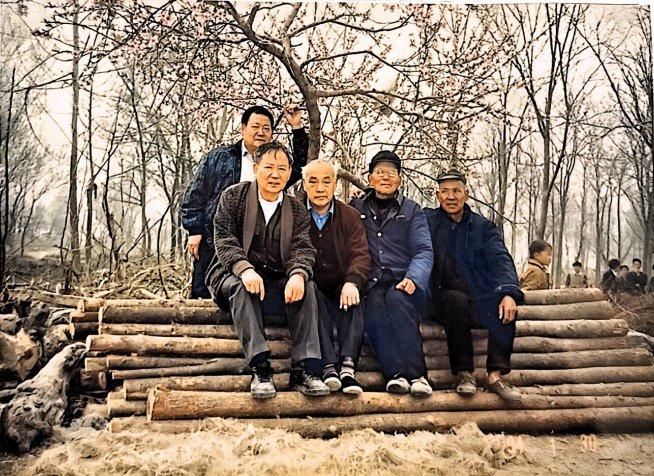

1994年3月,李同军从桃园出发,飞越台湾海峡,北上上海,经南京,再到安徽苏州。回家的路程超过800公里。李同军游历了45年。

时值清明节,68岁的他,乌黑的头发已经变成了白发。李同军跪在父母的坟前拜了拜,“妈妈,您吩咐的我都做了。”

李同军(前排左一)第一次回到家乡。他和几个表兄弟坐在砍伐的树干上拍了一张合影。照片由受访者提供

李同军将自己回乡的照片全部冲洗出来,一一塞进相册。照片中的每个人都或坐或站得笔直,仿佛在拍纪念照。其中一篇,李同军将其贴在他的回忆录中。照片中,他和几个表兄弟坐在一根被砍断的树干上。李同军笑得眼睛都眯起来了。

2011年10月,李同军第二次回到家乡。在他的回忆录中,他几乎详细地写下了他遇到的人和他看到的事情。那次他回家一共三天。他去了父母的坟墓,也去了已故的大姐家。 “我的侄子在门口迎接我们,招待我们,就像一场婚礼一样。我永远不会忘记它!”第三天离开住的亲戚家后,他在车上偷偷擦了擦脸。泪流满面,“车开得很远,我听不到他们的喊叫声。”

回国的这几天,他也抽出时间四处走走,尽量多看看。他记住了17米宽的马路上的快车道和慢车道,感叹那一排排草帽形的路灯怎么可以这么漂亮。 “从远处看,就像没有尽头,就像一条银河,汽车在中间行驶,车灯又亮了。” ,就像一艘宇宙飞船。”

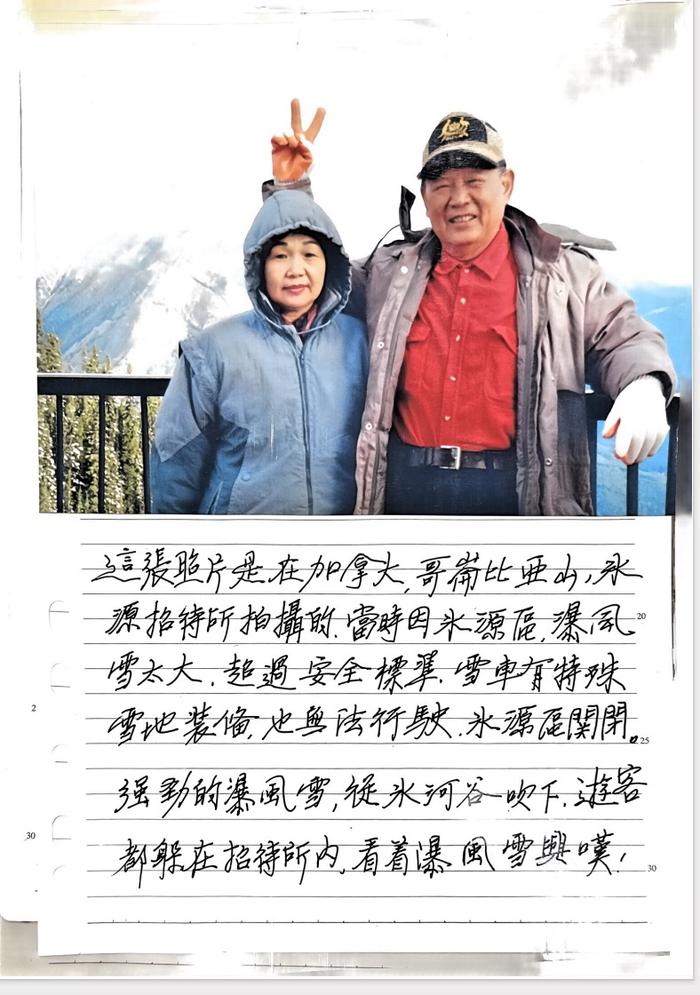

李同军在回忆录中记录了退休后与妻子一起玩耍的感受。照片由受访者提供

在家人的记忆中,李同军有很多的怀念。他经常拿着收音机,收听大陆广播电台。当他遇到有人说大陆落后时,他会激动地与他们争辩,“你们都错了,其实大陆很先进……”他总是喜欢去当地为老人修建的退伍军人纪念馆。退伍军人。回到家,和老战友一起打牌,追忆往事。

他还在回忆录中倾诉了他对家乡的憧憬和向往。他贴出天宫二号成功发射的新闻剪报,录制两岸交流的新闻,抄写《松花江上》的歌词,“哪年哪月,我能回到我可爱的家乡吗?”

像李同军一样,随国民党去台湾的大陆人还有几百万。圆圆的爷爷萧半岛也是其中之一。家人回忆,在海峡两岸不对外开放的年代,祖父为了与大陆家人保持联系,想尽办法考入美国留学,这样他就可以寄信回大陆了。

1996年,爷爷第一次回到湖北老家。因为不忍心看到家乡贫困,他投入近110万元为家乡修建路桥、补贴贫困儿童、看望老人。此后,他无数次回到家乡。 。

据公开资料显示,1987年11月2日,台湾红十字会开始接受回大陆探亲人员登记。第一天就有1334人报名,半个月内10万份申请表全部被索取。开业6个月内注册人数达到14万人。

去南京寻找失踪者的那天,康有为走进了一个名为“我家的两岸故事”的展览,在那里他读到了许多缠绕一生的思乡故事:有人把思乡写在衣服上并走上街头抗议。 ;有人将200多名台湾退伍军人的骨灰送回家乡;有些人直到去世仍保留着母亲亲手编织的背心……

从展厅出来后,康友感悟颇多。出生于90年代的他,没有台湾退伍军人回大陆探亲的历史记忆,也从未真正感受到上一代人的家国情怀。他这才恍然明白,圆圆爷爷的故事并不是一个人的故事,而是那个人的故事。这是这个时代千千万万背井离乡的同胞共同的故事。

“有时候人们追求的不仅仅是结果,而是传承和延续。”他所说的“延续”,指的是一起寻找李正鸾的后人群体,也指的是连接台湾海峡两岸、绵延半个多世纪的桥梁。情感和身份的世纪。

“就算你不记得也没关系”

这一天终于来了。

2024年12月6日一大早,媛媛就起床了。平时她睡眠充足,走到哪里都能睡着,但这天她太兴奋了,没有开闹钟,准时醒来了。

坐在出租车上,她做了一会儿眼部按摩。两天前,她从居住地伊犁出发,历时20个小时到达芜湖。在见到李正鸾之前,圆圆想问她是否还记得自己的爷爷。即使她不记得她也没关系。她一定要说谢谢,“没有她,就没有我们这样的家庭。”

当看到小区门口的玛丽时,媛媛下意识地后退了两步。她太紧张了,不敢上前打招呼。紧张跟着她一路走进了小区,爬上了单元楼,到了李正鸾家门口,她圆润的手指握紧又松开,重复了很多次“我的心跳得好快”。她说。

那天李正鸾也很兴奋。她早上热了一些汤包,吃完后拖地,然后给女儿打电话询问还需要做什么。等待的时候,她坐在沙发上,打开电视,试图让自己不那么惊慌。

但两人想要安抚情绪的努力却都是徒劳。圆圆本以为自己不会哭,可当她看到李奶奶的那一刻,眼泪就不知不觉地流了下来。李正鸾也哭了。在擦自己的眼泪之前,她先从口袋里掏出一块手帕,给圆圆擦了擦眼泪。

媛媛妈妈视频和李正鸾聊天。新京报记者 黄伊琳 摄

他们握手,然后互相拥抱。手拉手坐下后,李正鸾先开口道:“别伤心,来大陆做朋友吧。”

媛媛拿出了爷爷随身携带了七十多年的照片。里面的女孩“李小姐”转眼变成了90岁的李奶奶。在媛媛的想象中,李奶奶可能一头白发,烫发卷发,戴着耳环和戒指。她是一位精致又知性的女性。而她的面前,李正鸾却穿着家居服,娇小地蜷缩在沙发上。媛媛更喜欢了,“感觉就像回家看奶奶一样。”

这几天,李正鸾自己也想到了一些关于李同军的事情。她告诉媛媛,李同军住在俱乐部后面的一个房间里,只能放一张床,而且门总是开着的。她经常去送东西,然后将它们交付后,她在俱乐部里跳舞。这些东西是由她的兄弟提供的,但她不记得他们给了什么。

Li Zhengluan说,她还记得Li Tongjun和他的兄弟Li Zhenghu有很好的关系。他们经常来屋子吃食物和饮料,他们是非常好的朋友。当时我们家附近有一座山,晚餐后两个人会出去散步。

Yuanyuan引起了人们的注意。即使李子所说的话只有一个细节与祖父的回忆录相匹配,她也很兴奋。 “世界上还有另一个人在南京验证了我祖父的生活。”

她觉得自己好像伸出手触摸了年轻的爷爷。 “自从我们出生以来,他就扮演了爷爷的角色,但我们不知道他的青年故事。如果我们早些时候发现回忆录会更好。”李奶奶的叙述弥补了这些遗憾。

Li Zhengluan重写了照片背面的单词。北京新闻记者Huang Yilin的照片

现在,Yuanyuan和Li Zhengluan开始建立一些新的联系。 Yuanyuan展示了Li家族照片,并讲述了她有关家人的故事。正如Yuanyuan所说的那样,她关注李Zhengluan的表情:“她非常重视。”

她还对李奶奶是什么样的人感到好奇?她的孩子还好吗?她过着什么样的生活?那天他们小声说。李奶奶问她是否有家人。 Yuanyuan开玩笑说:“您想向我的男朋友介绍我吗?”

至于她祖父的回忆录和李奶奶的记忆之间的差异,Yuanyuan不想详细问:“我不想让奶奶回想起她不记得的事情。”起初,她的家人也有很多担忧,无论是错误。是的,你怎么能真正找到它。但是在与李奶奶见面后,Yuanyuan觉得她是诚实和友好的,这些担忧得到了放松。 76年后,我祖父的愿望终于实现了。

由于进行了搜索,Li Zhengluan的家人与他们失去了很多年的亲戚团聚。 “当时没有电话,所以我们分手后不久就分手了。现在再次在一起真是太好了。”现在,玛丽(Ma Li)经常与也在武胡(Wuhu)的李·简(Li Jian)保持联系。 2024年11月8日,他们找到了一家聚会的餐厅。那天有18个人。他们坐在同一张餐桌上,这是60多年来首次吃饭。 Li Zhengluan还遇到了他久违的姐姐Chen Lianlan。两人牵手说:交谈了很多。

在宴会上,他们谈到了李·汤朱(Li Tongjun)的秘密:“我们只是为了娱乐而谈论它,我们不需要任何回报。”玛丽说。

对于每个人来说,这似乎是一个完美的结局。康·尤威(Kang Youwee)也在2024年12月6日来到现场拍摄。一切都结束后,他的失落感笼罩着他。在他的想象中,近一年的努力和搜索似乎值得一个壮观的结局。

但是那天和平了。 “一切似乎都恢复了日常生活。尽管这个故事跨越了台湾海峡的两面,跨越了七十或八十年,但任何宏伟的叙述最终都会回到两个或三个普通人的普通事物上。”他说。

北京新闻记者黄Yilin

编辑Hu Jie和校对者Zhang Yanjun

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/17596.html