读

允许

准备

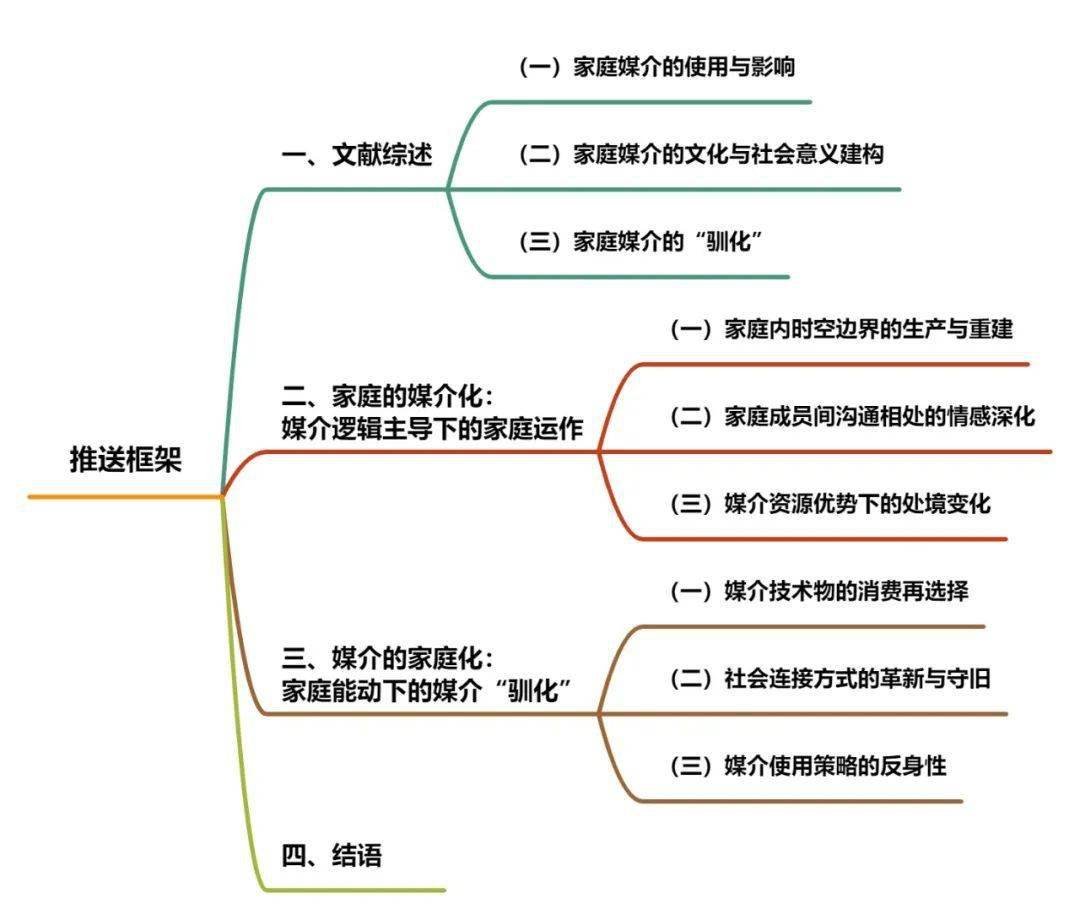

随着智能媒体时代的到来,媒体与家庭之间形成了一种超越以往的新型关系。

本研究通过对分布在城市主城区的10个不同形态的家庭进行观察和深度访谈,试图回答媒体逻辑如何塑造现代家庭生活的运作以及家庭如何作为一个社会主体的问题。结构性力量,对媒体产生影响。 。

研究发现,媒体维护着整个家庭的关系网络和生活秩序,成为“掌控”家庭运作的组织者和组织者。新媒体技术进入家庭后,将再现家庭的“驯化”,家庭成员将充分展现主体能动性,构建与媒体技术互动的传播逻辑。

媒体与家庭之间形成双向动态的相互建构过程。

智能媒体时代家庭沟通研究

“家”是人类生存的精神家园,是理想的避难所。对于大多数人来说,“家”承载着某种亲密的关系,让流动的情感变得坚实而安全。媒介置于家中而衍生出的时间、空间、沟通方式等各方面,不仅是与这个特定私人空间的博弈,更是与家庭个体丰富情感互动的结果。

高度现代化的智能媒体时代,为“家庭”与“新媒体”的关系开辟了另一条结构路径。家庭媒体的技术演进从根本上改变了家庭生活秩序和家庭成员的处境。媒体逻辑主宰着人们的日常家庭生活和习惯。

【智能媒体时代家庭生活重构】

分居两地的亲人可以通过智能视频拉近彼此的心理距离;

智能家居延伸了家庭成员的感官,繁琐的家务可以转移到人工智能应用中,从而重新建立家庭中的分工机制。

家庭媒体的使用和影响

家庭电视对于培养家庭生活期望、构建人生观有着巨大的作用。以电视为代表的大众传媒是一种具有传播价值的社会资源。电视有利于人们建立和维持理想的家庭关系。它具有结构型和关系型两种社会功能。

互联网等数字媒体的兴起,对家庭沟通产生了颠覆性的影响。它潜藏着个人信息泄露等风险,由此引发的争议给家庭关系带来诸多挑战。互联网还重塑了家庭界限以及家庭成员之间的互动方式。

【亲子家庭对数字媒体技术使用的态度】

一些家长愿意采取“主动”和“授权”的方式将媒体使用过程与孩子融为一体,而另一些家长则相对保守,倾向于通过限制孩子的屏幕时间来监督孩子。

在农村留守家庭中,智能摄像头不仅拓展了农村留守家庭成员与农民工之间的沟通方式,也改变了农民工与农村留守家庭的空间感知和媒体实践。

数字媒体技术日益融入不同地区、不同类型的家庭。 “媒体使用”已纳入普通家庭的框架,成为人们日常生活的重要组成部分。

“家庭背景”、“性别”、“媒体功能和角色”等因素也会影响家庭成员的媒体使用方式、习惯和偏好,影响家庭成员的日常活动、谈话模式、人际交往和社交能力。

家庭媒体的文化和社会意义建构

学者们将“家庭”置于文化研究的范式中,关注新媒体技术对家庭日常生活的影响以及产生文化和社会意义的过程。其研究路径基本围绕“人们在日常生活中如何通过媒介参与社会意义的建构,以及如何发挥个体自主性”这一命题。

【媒体中介】

大卫·莫利将看电视的行为视为人们融入社会实践和体验式文化传播的一种方式。他提出,媒介不仅是具有表达功能的符号,更是人们用来建构文化和生活意义的工具。因此,家庭日常生活是一种由媒体介导的情境。

【改变】

媒介已经从以客厅为中心的家庭模式转变为分散在整个家庭(尤其是卧室)的生活模式。电视的角色已经从公共媒体转变为个人媒体。

利文斯通注意到媒体在家庭中的作用和功能的变化。这一变化是基于外部公共环境因素的。她发现了当时卧室里的媒体文化,并对媒体在家庭中的意义进行了深刻的探索。

【家人与外界的沟通】

从狭义上讲,“家庭是指有亲属关系直接相连的、由成年人负责抚养子女的一群人”。 “‘家庭’在很大程度上是人们主观意愿形成的一个生活单位,但它也是一个复杂的系统。”

罗杰·西尔弗斯通等人将家庭媒体视为连接家庭与外界互动的重要中介,揭示了人们通过媒体的信息流通在社会交往中获得了自己的身份。

张卓等人试图通过审视新媒体背景下城乡儿童媒介实践的日常场景,分析其行为背后的社会动机和资本力量,试图厘清互联网时代教育不平等和阶级再生产的媒介层面。 。

家庭媒体的“本土化”

媒体技术本身要想在“家”的空间中占有一席之地,就必须“驯化”。驯化是对家庭成员在日常生活中如何使用、控制和适应新技术和媒体的研究。在这个过程中,家庭成员经历了社会文化变迁,形成了个性化的实践和理解。

银石等学者对家庭生活场景中媒体技术的全流程进行了深入研究。他们的研究探讨了家庭与信息通信技术之间的相互关系,并深入了解家庭如何使用技术进行消费活动。

Silverstone和Morley还关注电视在当代社会中地位的变化,并为家庭电视技术提供了情境解读。他们认为家庭媒体是由社会文化关系定义的物质产品,而看电视的行为是发生在私人场景中的社会文化实践,反映了社会市场大结构下的实践结构。

随着智能媒体和移动互联网技术的快速发展,家庭传播研究面临着新的语境。我们不能再简单地从“媒体使用”或“受众需求”等功能主义角度来看待家庭沟通。当今的富裕家庭媒体与现代家庭的关系已经发生了实质性的转变。

家庭媒体化:

媒体逻辑主导的家族经营

研究选取了10个形态各异、分布在某城市主城区的家庭。其家庭成员跨越三代,形成不同层次的代际关系;住房类型包括社区单元楼、现代公寓和联排别墅三种主要类型。本文试图基于第一手经验数据,直观地感受和分析不同家庭与媒体之间的自然状态。

家庭中的媒体看似是家庭成员沟通信息、服务家庭生活的工具,但实际上却成为“治理”家庭运作的组织者。媒体维护着整个家庭的关系网络和日常生活秩序,构建着新的家庭交往方式和新的生活方式。可以说,家庭已经形成了一张经过“中介”的内部交往和互动的网络。

“媒介化”蕴含着“媒介逻辑”的深刻指向。该术语用于描述媒体独特的制度、审美和技术风格和特征,包括媒体分配物质和符号资源的方式。在很大程度上,它体现在形式逻辑中。

家庭媒体的渗透在现代家庭中逐渐扩大,直至发生实质性的变化。家庭内部(时空界限的感知与产生、家庭成员的沟通与互动)和家庭外部(媒体资源的充分调动)都受媒体的支配。技术有自己的逻辑系统来进行交互、表现和日常运行。

家庭内部时空界限的产生与重建

从早上起床第一件事,查看手机上的各种信息,包括软件推送的信息,到需要用APP来记录你的运动情况。如今,许多普通人很难将自己与媒体本身分开。媒体改变了人们的思维和行为方式。移动网络等新媒体不再是一些体外的功能设备。它们渗透到人们碎片化的日常生活中,正在以特定的方式塑造着人们的生活实践。 。

媒介重构了现代家庭生活的时间和空间,并以此维持和规范家庭成员的日常生活和空间运作。

空间是社会关系的重组和再生产的过程,是社会秩序的生成性和实践性的建构过程,是具有行动能力的活生生的实践空间。对于大多数人来说,“家”是一个特定的私密空间。由于媒体技术的有效性,“家”也在生产和重构其他的动态空间。

以在家直播卖衣服为例。正是因为新媒体的先进技术,家庭才实现了空间的再现。这个家庭工作空间的诞生同时将家庭与外部社交空间连接起来。以此为基础,媒体将家庭的物理空间、家庭成员的网络直播空间和工作空间融合在一起,模糊了三者之间的界限,重建了一个虚实结合的具体空间。

在时间方面,人们在日常生活中越来越多地基于新媒体技术来调整自己的生活模式和作息时间。无论是定期观看网红直播,还是亲自进行直播,直播对家庭成员生物钟的影响与社会工作时间的基本规律高度吻合。

家庭成员之间情感交流互动的深化

新技术媒体引发了家庭成员沟通方式的变化。

新媒体在一定程度上调整了家庭关系,从而带来了家庭内部的多重情感互动。比如,一对夫妻共同运营了几个类似游戏性质的网络公益项目。即使两个人处于冷战状态,也会通过线上互动来缓和局势,起到了调节家庭气氛的作用。

新媒体成为家庭亲密的纽带,增强了家庭的社交能力。同时,在媒介技术的影响下,形成了特定的情感交流方式。

社交媒体在加强和团结不同地理位置的家庭成员方面发挥着作用。通过微信界面,失散的家人可以实现“网上团聚”。

家庭成员之间的沟通障碍,也会造成不同代际的家庭成员之间的隔阂和无奈。年轻一代也反映,现在在“家”的物理空间中,他们更倾向于在社交媒体上与家人交谈。 “说没必要当面”反映了目前很多年轻人与长辈沟通不畅的负面情绪。

当媒介环境与家庭环境重叠时,媒介赋能家庭沟通的同时,也加剧了人们以往没有的孤独感和疏离感。这种感觉在“家庭”这一特定空间中尤为明显。

媒体资源优势下局势变化

智能设备营造的媒体生态语境,成为家庭成员日常生活和行动策略的资源,成为家庭内部与外部关系的整体连接。

通过运营短视频账号获得粉丝和收入,家庭主妇可以打破在家逐渐失声的困境。

在处理家庭内外的事件时,充分调动媒体资源已成为人们的习惯。大多数家庭成员的日常生活实践、谈话话题选择、概念意义建构等都是新媒体介入的结果。

从在线医疗、在线购物,到召开在线家庭会议,新媒体提供了一套全民共享的信息内容和操作流程。家庭成员可以通过充分调动媒体资源来改变个人和家庭群体的生存状况,个人可以从低层次做起。家庭群体从语境家庭环境中解放出来,通过媒体赋予的逻辑增强凝聚力,发展和谐的生活行为。

在每个家庭中,媒体与个人的日常生活交织在一起,并调解着他们的关系。新媒体重构的时空、家庭内部沟通方式变化带来的情感效应以及媒体本身的资源和逻辑,为家庭的日常运作提供了高度凝聚力的现代生活方式。

“家庭媒体化”是新科技媒体渗透和介入塑造现代家庭的过程。塑造的形成是由于整个家庭越来越依赖媒体所掌握的资源。家庭生活的方方面面都在媒体构建的平台上展开,遵循“媒体本身的逻辑”。

媒体的家庭化:

家庭倡议下的媒体“驯化”

在媒体框架内行事的“人”仍然有自己的规则,家人对媒体的存在及其影响并非无动于衷。

放置在家里的新媒体也受到成员意志的控制和操纵。对于家庭来说,媒体不再是少数家庭成员的特权。这是家庭作为一种结构对“媒体家族化”的主观选择的结果。

通过“驯化”的过程,我们在我们拥有的这些物品上留下了自己的痕迹,并用它们来表达我们的身份。

一种全新的媒体技术进入家庭生活环境后,必须经过一个或长或短的融入日常媒体设施的过程,才能最终保留在家庭内部,成为家庭生活的重要媒体。

智能媒体时代的“驯化”体现在:

家庭成员对媒体科技对象的消费选择;

媒体在家庭经营中的社会联系中发挥作用的方式;

家庭成员的媒体使用策略等

媒体技术对象的消费重选

智能家居并不是随着某款产品的推出而结束,而是跟随消费者的互动需求推动其迭代升级。

当智能家庭媒体设备进入家庭时,面临着用户选择和控制的过程。评价一个产品是否易用,体现了家庭成员对智能媒体设备的掌控力。用户通过向客服反馈等方式鼓励品牌厂商更新技术,“媒体国产化”也成为改造外部世界的重要力量。

这些智能设备为用户提供了每个家庭的智能化思维。将人们从家务劳动中解放出来的同时,也需要不断升级和完善才能被家庭所接受。

这些放置在家庭中的基于网络的媒体基础设施设备已经成为家庭生活方式运作的核心部分。家庭媒体技术本身具有一定的文化内涵和社会意义,其消费代表了家庭成员在生活方式、社交互动、人际关系等方面的偏好和倾向。

家庭媒体的选择始于家庭成员对特定媒体的需求和形式的想象。会员达成共识后,将家庭媒体购买进家庭。家庭成员随后成为家庭媒体的消费者和用户。而媒介使用的行为准则是根据家庭生活的需要和规律而确定的,所以“媒介使用”是特定家庭文化解读下的一种生活实践,也是媒介作用的体现不同家庭的技术。

社交联系方式的创新与传统

“驯化”强调人的主观能动性,更致力于探索个体在家庭环境中消费、使用媒体的实践活动如何跨越家庭内外、私人与公共的界限。

[围绕不同媒体的生活方式]

对于在家进行直播的家庭来说,媒体扮演着家庭内部与外部社会的纽带作用。新媒体的先进技术让每个家庭更好地融入社会,实现家庭社会化。

一个只有两个老人的家庭还有一台DVD机。他们过着用纸币消费、用固定电话通讯的大众传播时代的生活方式。

对新科技媒体的抛弃和不适应带来了家庭生活方式的整合。

人们在家里如何生活,如何与其他成员交往,如何与外界交往,形成什么样的思维模式,都与媒介本身密切相关。

媒体使用策略的反思性

家庭对媒介的“驯化”效应不仅体现在家庭成员对媒介本身的选择、调整或舍弃行为上,还体现在对媒介构建的生物钟的人为调整上。比如,主动摆脱过去依靠直播来确定生物钟的作息规律。

社会学家通过“反身性”的概念强调社会行动者对自身处境的持续反思。

这次家庭深度访谈有一个现象。大多数有一定社会地位的老年人对媒体技术表现出理性的态度。他们坚持认为媒体只是辅助,他们完全可以选择远离媒体环境的干扰。他们的核心观点是人类思维最终优于技术。但这并不完全正确。他们对媒体的依赖其实并不亚于家庭其他成员。

一些家庭成员对媒体带来的技术诱惑并未完全麻木。他们也会自觉地抗衡和反思,对技术赋予的运行规则产生怀疑,会对手机进行网上不合理的“系统更新”。表达不满并思考其背后的技术规则。直到他们发现这些技术的“纪律”和“设定”对他们来说是遥不可及、不可知的时候,他们才逐渐屈服于媒体规定的一套设计程序。

媒体和人实际上构成了一个相互“驯化”的过程。

在家庭媒体发展的不同阶段,驯化的过程就是一个不断再生产的过程,强调媒体技术在家庭中的“文化嵌入”。家庭文化的需求和期望在一定程度上定义、塑造和主导着家庭媒介的功能、意义和发展,并进一步揭示了家庭成员在此过程中的转变和调整。当今大多数家庭媒体已成为家庭成员在家庭生活中协商、分享和建立联系的工具。家庭媒体越深入人们的日常生活,家庭成员就越认识和接受它的作用,并以适合特定文化和社会形态的方式使用和运作它。

结论

媒体与家庭的关系实际上形成了一个双向动态的相互建构过程。媒体为家庭成员的日常实践提供了意义体系和行动指南,家庭成员会根据自己对意义和价值的判断来行动。

一方面,家庭媒体以“渗透”的方式展现出其对于现代家庭生活运作和日常生活实践不可或缺的地位。家族的运作离不开媒体主导的逻辑。媒介按照自身的规律和特点构成了现代家庭的生活方式。

另一方面,“家庭”意味着个体能够充分发挥主观能动性,构建媒介技术与行动主体共同交叉的传播逻辑。家庭成员有权调整媒体,以适应家庭的特定文化,在媒体上凸显人们的个性。 “归化”效应实现了“媒体的归化”。

基于媒介化理论和表征与归化的视角,可以为脱离传统家庭传播研究路径提供范式可能性,帮助我们理解时代背景下家庭成员之间的传播、互动、交流的转变过程。智能媒体的应用,看到平凡的、琐碎的、构成生活细节中的某些习惯、日常生活中不被关注的现象,以及某些边缘化家庭成员的处境变化,实现理论的重新对话和意义的重新理解家庭沟通的创造。

作者简介

李彦文:浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生;吴飞:浙江大学国际传播研究中心主任、浙江大学求是特聘教授

本文内容已被删除和编辑。原标题为《“家庭媒体化”与“媒体家庭化”:媒体与家庭的双向互构与实践逻辑》,原发表于《新闻与写作》2023年第8期,评论略。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/7596.html