几年前,我的同学孙惠珠在《新华路时光》上写过一篇文章,“先苦后甜的回味,一次难忘的经历”。当时我就想把我的这段经历写下来。

大多数回忆知青岁月的文章都充满了悲伤、辛酸、痛苦。生活已经很沉重了,所以我想写一些有趣的东西。正如孙慧珠在文章中所说:人这一生无论多么痛苦,也有享受痛苦的时候。在这里,我只写自己插队时的趣事,回到上海重温故乡后的所见所闻所想,以及同学聚会时的谈往事等往事。

如果说插队的生活充满了苦涩,那么年轻的心灵依然在飞翔。日复一日的工作被知青称为修复地球,但枯燥的生活中也常常会发生一些有趣的事情。

01

乌龟的喜悦

这是我第一次用“喖”字,就是像梁山好汉那样喝酒吃肉。

你为什么这么认为?真正的原因是我亲耳所闻、亲眼目睹了村民吃不饱、经常被打扰的困境。虽然我没有陷入这样的情况,但我也经历过粮食吃多了、吃粥不吃饭等现象。我能理解“饿”这个词。所以,当一个农民在水库干活时抓到一只甲鱼送给我时,我脑海中浮现的就是“味道”这个词。在那个衣食都匮乏的时代,这无疑是一道凭空掉下来的美味佳肴。

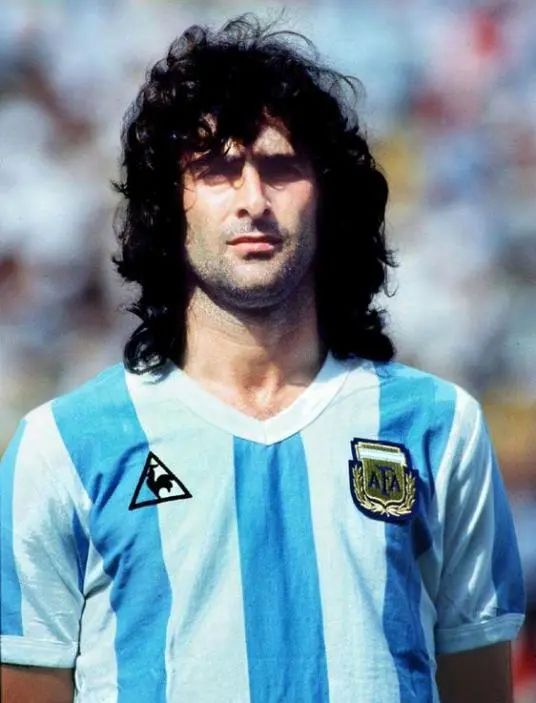

孙惠珠收藏的一张老照片,让我回想起当时在凤阳六福公社插队的情景。前排左一的孙慧珠是公社播音员。大学毕业后,她在淮南煤矿当教师;第二排下一位是燕桥大队的卢松杰,2010年左右赴美;他身后左起是时任六福公社团委书记、后任《解放日报》记者的邓华娟。

甲鱼盖有大碗那么大,还没蒸就香气四溢。我煮了一大锅饭,请同学们一起享用。女同学不敢吃,我们两个男生就把那只大乌龟吃掉了。小农夫一口都没吃,却吃了五大碗饭。大锅里的米已经所剩无几了。吃完饭,他打了个饱嗝,说自己从小到大从来没有这么公开地吃过饭。真的很舒服。

看着他吃完饭后满足又爽朗的表情,我们沉默了,心里很不高兴。

虽然我们也缺粮,但我们家总想办法送一些粮票。没有粮食或者粮食短缺的时候,可以去公社粮站买点大米。比农民好多了,至少不会挨饿。

02

我的“专利”被子缝纫

我们番禺中学1969班从上海来到安徽凤阳县的知青,都被分到了六福公社。我大队有四名知青,两男两女,同一个生产队。

半年后,大家都搬进了国家拨专款修建的知青之家。这所房子不使用一砖一瓦,没有窗户,是泥土砌成的,四墙茅草顶。男孩挑水和柴火,女孩洗衣做饭。

有一次,下班吃晚饭后,我看到女同学邓华娟在矮床上弯腰缝被子。

外面刮着大风,豆子般的油灯忽明忽暗,照亮了脸庞。现在你在电影和电视节目中看到的油灯都是真正的煤油灯。它们非常明亮,但当然它们也消耗大量的石油。

当时我们就效仿村里农民的做法,自己制作了小油灯来照明。只需将空墨水瓶和小药瓶装满煤油,并插入棉线作为灯芯即可。最重要的是节省燃料和金钱。

老中学同学在2024年同学聚会上合影。

说得形象点就是鲁豆的灯。那鲁豆的灯映出那个同学在墙上弯腰缝被子的身影和脸庞。多年后留下的剪影依然挥之不去。去。

回到眼前的情景,我突然想到,如果我拉一根铅线,把被里、棉絮、被面依次摆好,缝被子的时候就不用弯腰了。她当场嘲笑我的异想天开,这样就行了。没有道理。

后来其他同学听说这件事,都纷纷摇头。没有人认为这是可行的。连村里的人都笑话我。我无法获得批准,更不用说付诸实践了。我还没有验证这是否可能。在我插队的那些年里,女同学帮我做这些事情。我没有机会尝试,但我仍然认为这是一个好主意。

如果是在今天,我想这个“发明”或许可以申请专利吧?但现在人们不再缝被子而是用被套。

03

说话和讲故事

上海知青中,谈论最多的话题就是招工、上学、回上海。这是一个无人能回答的无解问题。现在现实已经摆在眼前,放轻松,通过讲故事来打发时间。

我读了很多书,还有当时流行的手稿,我就根据书的内容和情节告诉你。事实上,有些书我还没有读完,因为限时已到,我必须还书,而且后面还有人在等我;有的书还没有送来,“还没到”;有些书甚至刚刚出版。读完开头后,我应该做什么?然后补起来。 《基督山怨恨》、《茶花女》、《三个火枪手》、《红与黑》、《第二次握手》、《一双绣花鞋》……记不清有多少部了我曾经说过很多次,有些人则有不同的说法。 。许多年后,大家读到这些书时,都嘲笑我编造的。

那时的生活太无聊了,繁重的工作伴随着精神上的饥饿、迷茫和对未来的绝望。

故事一传到邻近的公社,我就认识了那里的很多知青。其中有一位来自虹口区的知青,名叫陶刚,他后来成了我的好朋友。他是1967级的初中生。虽然高中没有继续学业,但他在中学就比我这样的69班的初中生多学了两年的知识。

他的谈话非同寻常,有很多我以前不知道的事情。我从他那里学到了很多知识,包括元素周期表中排名前20位的化学元素。我还能脱口而出:氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟和氖、钠、镁、铝、硅和磷、硫、氯、氩、钾和钙。由此,我认识到了自己的浅薄和不足,越来越觉得自己是半空的。随着了解的增加,我们的友谊也逐渐加深,后来他带我去了黄山旅游。

老中学同学在2024年同学聚会上合影。

他的哥哥是当时黄山茶林场所辖茶林场的负责人。他安排我们在山顶住一晚,以便第二天看日出。这是我第一次出差,也是第一次在山顶看日出。从此以后,我只爬过西岳华山,再也没有在山顶看过日出。原来这是:从五山归来,不见山;从五山归来,不见山;从五山归来,不见山;从五山归来,不见山;从黄山归来,不见山。

04

一起去滁州旅游

秋转冬,农闲到来,兄弟姐妹纷纷返回上海过年。我要等家里的汇款,一时也走不了,就和陶刚一起去了滁州。那是我第一次走近欧阳修,观看醉翁亭。

十多年后,当老师在大学语文课上讲授《醉翁亭记》时,我是同学中唯一去过滁州狼牙山,近距离观看过,有更直观印象的。我能根据文字描述出身临其境的景色,所以我写的文章被当作范文读出来,我暗自得意了一阵子。

那时我可以背诵整本《醉翁亭》,当然现在我不能全部背诵,但每次旅行,望着高山上的亭子,“那人望着山上的亭子”,如此美丽深邃的楼阁,就是琅琊。”我会脱口而出。可见,一个人的青少年时期正是读书的好时期。然而,那时的我们远离学校,整天“耕地”。

此后,我又去了陶然亭、爱晚亭、湖心亭。有点神奇的是,离上海最近的杭州湖心馆是2021年春天才到的,是我参观过的中国四大名馆之一。最新的一张。

05

一场饕餮“鸡”盛宴

我记不清具体是哪一年了。同队的四位知青聊天的时候,不知道是谁提议的,何不办个鸡宴,邀请自己的同学呢?当然,这百鸡宴可不是威虎山的百鸡宴。青蛙在上海不是叫青蛙吗?这是百“鸡”盛宴。

田野里有很多青蛙。晚上去河边,听到青蛙叽叽喳喳的叫声,用手电筒照一下,短时间内就能抓到很多青蛙。 “……听青蛙的声音……转过溪头,突然看到了。” (引自辛弃疾《西江月:黄沙路夜行》)

我们也知道青蛙是有益昆虫,但当时我们并没有在意这一点。而且我们根本就没有环保意识。两名男同学负责抓并清理它们。现在想起来,我为田野的守护天使感到难过。当我们后来发现时,我们也没有吃饭。

老中学同学在2024年同学聚会上合影。

此外,鸡肉、鱼肉、鸡蛋等当然也是必不可少的。虽然日常生活中很少吃到,但是去市场的时候还是可以买到的。当然做饭是女同学做的。我不知道谁建议如何处理这么多的锅碗瓢盆?万事俱备,只欠东风来了。

我灵机一动,乘淮南线到了六福站。两站车程20分钟到达蚌埠。当然,怎么能允许一个女同学做这种改变时间的活动呢?负责的有两个男同学,其中之一就是我。出了车站,我们就到车站对面的工农兵餐厅吃饭。其实,醉汉的目的不是为了喝酒,而是为了有碗。

我记不清有多少学生来参加“百鸡”宴会了,但那是插队期间最大的一次“盛宴”。

随后,几位同学将“带来”的盆碗进行了瓜分。他们无法归还,扔掉也太可惜了。最后我把它们放进行李里带回了上海。

许多年后,我的妻子认为这是我家里一位老人留下的。我犹豫了一下,用了几年,然后把它弄坏了。如果这些碎片被拍下来曝光,这是否会被视为青春期的“不当行为”?

06

友谊延伸并拜访同学

下班后,知青们经常互相串门,改变单调的生活,给自己放个假。最重要的是让友谊滋养你,顺便还可以“分享食物”。拥抱在一起取暖也不是坏主意。归根结底,这是一种精神上的需要和心理上的安慰。

我的同学经常来,我也不断地拜访。去的最多的地方就是赵庄大队和燕桥大队,离我大概有十、二十里路。两个旅相距不远。我从生产队出发,远远地看到一棵大槐树。用今天的话来说,它是一个里程碑。朝着大槐树的方向走了一个多小时。

去的时候,我先去了赵庄,那里有一个女同学,孙惠珠,是我的中学同学,还有另外四个班的男女同学。他们拿出平时收藏的香肠、肉松、皮蛋、罐头等,热情招待我们。我不知道我要吃多少,他们自己都舍不得吃。

这些通常受到父母影响的女孩的青春魅力,在荒凉的田野里是一抹亮丽的色彩。晚饭后,同学们在河边散步。红日西斜,泛起涟漪。众人低声哼道:“河水静静流淌,微微荡漾……”

那真是我们的青葱岁月。

夜色渐深,我去了不远处的燕桥大队。有两个男同学,卢松杰和张小迪,我和他们住在一起。第二天,我和往常一样,拿出所有的家当招待客人,又在茫茫海天里闲聊了一天。

几年前,我翻出了我的旧日记。当时的日记要么是名言,要么是雄辩之言,要么是琐碎轶事。前者反映了时代背景,后者无意中为我提供了我插队生活中那段时期的“大事”。

一次同学聚会,我们聊起插队的往事。我提到,某年的某天,孙慧珠和一位同学参观了我所在的生产队。这位同学回忆,这件事确实发生过,但具体日期他记不清了。

老中学同学在2024年同学聚会上合影。

那个同学就是唐瑞莲。大家都惊讶于我的记忆力这么好。事实上,碰巧我以前读过我的日记。不久前,2024年3月15日,唐与唐再次见面。他们聊得很开心,然后高高兴兴地回家了。

07

时光飞回上海

如今的人们或许对李青林了解不多,但在数千名插队的知青中,却很少有人不知道这位福建莆田县的乡村小学教师。

1972年,由于李庆林给毛泽东写了《告状》,调整了知青政策,我们农村的情况逐渐好转。

李庆林“投诉”事件缓解了上山下乡长期存在的各种问题,一定程度上改善了生活条件,一定程度上保护了知青权益。在改变广大知青命运的同时,李庆林被誉为“反潮流英雄”,声名鹊起。随后他的病情急转直下,被判处无期徒刑。后因表现良好,被减为有期徒刑并提前释放。这是以后的故事了。这确实是一个传奇的人生。

“上告朝廷”后,李青林一度受到知青们的追捧。

昔日的知青友人拜访了晚年的李庆林。

敢言敢谏,时势造英雄;如果你迷失了自己,你就会成为囚犯。唉!悲歌,李青林可怜!

如果不是李庆林“抱怨”,知青政策的解冻可能还要推迟一段时间。虽然社会上对李庆林后来的言行有各种议论,但我相信他对当时知青困境的反思是真实的,客观上对知青政策的调整起到了推动作用。

从这个意义上说,我会永远记住他。还记得毛泽东给李庆林的回信:“李庆林同志:送300元钱,补缺米。全国这样的事情很多,要协调解决。毛泽东。”多年后,我来到福建,专程去莆田祭奠李庆林的坟墓。他的题词很独特,是毛泽东的回信。

回顾现在,思考过去,我感到悲伤,感慨万千。

随着知青政策的逐步调整,队内的邓华娟被推荐到复旦大学新闻系,后来成为《解放日报》记者。

上大学是我从小的梦想。当知青可以上大学的消息第一次传开时,我兴奋得彻夜难眠。我迫不及待地找到了藏在盒子底部的各种教科书。

尽管当时的1969年初中生在学校没有书可读,基本都是看报纸社论,但我内心深处始终保持着对知识的渴求。所以我插队时带的行李包括生活用品等物品。各种书籍,包括教科书。下班后,我就埋头读书。一有时间,我就拿出课本学习,在笔记本上做练习。人家说我复习,我却暗自好笑。我从来没有读过这些书,那么我从哪里开始评论它们呢?说是自学更准确一些。

我很快就失望了。所谓的考试只是一个形式。最重要的是要得到领导的推荐。从希望到失望,内心的失落可见一斑。

但命运很快就出现了转机。

随着知青政策的逐步调整和实施,我和陈志荣都是独生子女。按照当时的政策,我们可以得到照顾,回到上海,也可以得到工作。这真是天赐之福。因此,我比全国大多数知青都要幸运。几年后知青回城我也没有回来。 1974年,也就是加入队列四年后,我从安徽省凤阳县回到了上海。 。

我记得办理了户口登记后,第二天起床的第一件事就是拿出户口本翻来覆去地看。这是真的吗?这不是在梦里吗?

到达上海后不久,我就被分配了一份工作。

“工薪阶层”的标准配备:工作证和乘坐公共交通的“月票”。

08

返回凤阳

46年后,我突然很想去看看我插队的地方。我故意不坐高铁,所以选择了一辆K字头的绿皮车,开始了我的寻旧之旅。我只想重温一下当年车上的场景:南来北往的人群聚集在一起,车内气氛热烈,人声鼎沸。巧合的是,那一天正是46年前我离开上海前往安徽凤阳的日子。

那年的情景我还记得很清楚。汽笛响起后,一列满载知青的列车从上海彭浦汽车站缓缓出发。站台上传来一阵抽泣声,随后变成了嚎叫声。

我还保留着那张巴士卡。

透过车窗,我看到偌大的车站里挤满了前来送行的人们。父亲强迫自己保持冷静,僵硬的脸上露出一丝苦笑。妈妈的眼睛里充满了泪水。就这样,知青们在车里车外的呼喊声中奔向未知的世界。

回到上海后,我一直有去凤阳看看的想法。我真的很想家。命运把我扔到的地方总是令人难忘。那里总有一个景点指着,我就下定决心要去看看。

我加入队伍的安徽省凤阳县六福公社,地理上在淮南,但距淮河只有三十里左右。生活水平和条件其实和淮北差不多。

亲近家乡的感觉是胆怯的,但亲近家乡的感觉却更强烈。到了刘公馆,入住酒店后,我逛了一圈,发现那些曾经熟悉的地方我已经认不出来了。从酒店高处看到的街景,晚上亮灯的时候和早上是不同的景象。

天仇钱卯成为通途。我是根据方向而不是路径找到老街的。老街破败不堪,看上去就像一片废墟。

老六福老街上,大部分房屋都空无一人。一些老房子里还住着老人,很少见到年轻人。我还看到了46年前的泥屋。从西向东步行大约需要十分钟。原来从火车站到老街的路是一条土路,两边都是田地。现在已经铺上了水泥,两边的建筑物覆盖了田野。

路的尽头是一个丁字路口。后来六福宾馆建成,我就住在这里。夕阳西下,我们一路走着,看到大麦已经收割了,小麦也已经饱满,即将成熟。

前面是女子水坝。那时,水清如玉,波光粼粼。公社曾在这里举办过游泳比赛。知青们跃跃欲试,一展身手。身着泳装的男女知青引起轩然大波,引来围观。几年过去了,现在大坝里的水已经干涸了。

正想着,一列“和谐”号列车呼啸而过,只见前面有一条高架轨道穿过村庄。

天已经黑了,我们只能第二天去村里。没想到我找到了一个熟人,他是我们大队的支部书记,后来在六福中学当了老师。他是六府乃至凤阳县的名人,名叫李永铎。我推门走了进去,他一时没认出我来。自我介绍后,他大喜过望,邀请我吃饭。久违了,吃的是土豆粥和馒头。吃完晚饭,我们就去了他儿子家。

李老师多次出现在安徽电视台、报纸上。他是一个有才华的人。他给儿子的住处取名“更都堂”,颇有书卷气。

时隔46年后,作者再次回到插队拍照的村子。

六福中学退休教师李永铎将儿子的住所命名为“更都堂”。

门前的对联上写着:诚实做人,行善如水。不要因为善事微小而忽略了做好事。做事干净利落,有德行。不要因为小事而做恶事。这副对联是为女儿写的,就像一首离合诗,寓意着上海美兰湖的房子以及女儿和女婿的名字。第二天,他的儿子开车送我们直奔村子。

进村后,遇到了和我年纪差不多的人,我一一叫出他们的名字。再看看那个锅架,再看看那口井,再看看那块田,再看看那条河,再看看那座山……

现在村里家家户户都有一口机动井,但46年前可不是这样。湖东东西两个生产队共用一口井。如今井还在,还有水,但已经没有人来这里打水了。

想当年,打井水倒回水箱是男女知青每天必做的事。有时,男知青、生产队青年会帮女知青打井水,然后倒回去。

“小芳”已经当上了奶奶,她们的房子就是在我们住的知青住房原址上盖起来的。以前是泥墙茅草房,现在是砖房。仍然是一排四个房间,住着她一家四口。我去的时候,他们带着孙女“小小芳”和一个孙子。他们的儿子、儿媳常年在外打工。

祖母级“小芳”花园的场景。

“小芳”的孙子和孙女。

这对夫妇和我年龄相仿。中午,他们极力邀请我去他们家吃午饭。他们是如此热情,以至于很难拒绝。

村里到处都是留守老人。年轻人要么进城做生意,要么在六福新街买房居住。乡亲们都争着节约粮食,我只能答应多吃一顿,直到半夜才能再吃一顿。

在村里待了一整天,我第一个去拜访的就是老队长。他的名字叫韩瑞泉。他从战场归来,抗美援朝。退役后,他担任生产队队长。后来因为年事已高,就由我的一位女同学接手了。这是后话了,下面再讲。

那时韩队长正值风华正茂,对我们知青非常照顾。在他的努力下,制作组对我们男女知青每天的工作评价分别是9分和7分。当时,青壮年男女每天的工分只有10分、8分。我们和他们是一体的。嗯,半年后,我们就“转正了”,工分和青壮年工人一模一样。这些是最普通的基层干部,无微不至地保护着我们。

这次再次见到老队长时,他已经八十多岁了。我想知道他现在还好吗?

与老船长合影。

我见到了很多当年的老乡,有些老朋友已经不在了。我的心情有些沉重,但也不是很悲伤。

那时,他们都是充满朝气的年轻人,有的还是风华正茂的体力劳动者。那些日子他们给了我很多帮助和友谊。这段在困难时期结下的友谊是我永远不会忘记的。

以前放牛的山现在已经开发成旅游景点了。在我看来,这其实是一个人造景点。我确实对此没什么兴趣,但又不忍心忽视乡亲们的好意,所以我花了两个多小时才去了那里。旅行。

以前从我住的家步行到山脚只要十分钟,现在没有了步道。只能坐他们的车在主干道上绕道,不过也需要近半个小时。真的很有趣。我仍然怀念那山腰被雾气笼罩的样子。

回来后,我发现了一张骑牛的老照片。这是我插队时在门前的麦田里拍的。这是我插队时唯一一张照片。

作者骑在牛背上的照片。

背景是老梨山,这座山现在是一个旅游景点,据说梨山妈妈在这里得道。如今,全国各地流传着许多传说,说这是某人得道的“名山”。对此我只能一笑置之。

那时,我骑着一头牛,在一片绿色的田野里拍照。牛正在啃麦苗。制作组队长笑得大方。这么年轻就来到这里,容易吗?

第三天,我受孙慧珠的委托,去赵庄找一对夫妇,他们是她进队时的生产队队长和他的妻子。到了上海后,孙慧珠一直忘不了这些人。结果真是令人欣慰,我找到了。赵庄是六福地区最发达的,颇有新农村风范。我既羡慕又有点嫉妒。

这次行程比较匆忙,几个村子都没去,就在路标前停下来拍了几张照片。有一段时间我以为我去过那里。我想把这个熟悉的地名送给那些还没有回去的人。女孩们。

(待续)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/10764.html