我一直对草原怀有向往,但那是一种旅行情结。我一直都知道,草原牧民的现实生活从来都不是浪漫的。

牧民在充分利用和保护生态的同时,在资源极其稀缺的环境下,长途跋涉、不断迁徙。他们通过自己的智慧,以顽强、乐观、热情的生活态度,继续书写着自己的游牧生活。

我读李娟的《冬季牧场》一书,一开始只是想了解一下游牧民族,没想到却被李娟的文笔深深吸引。

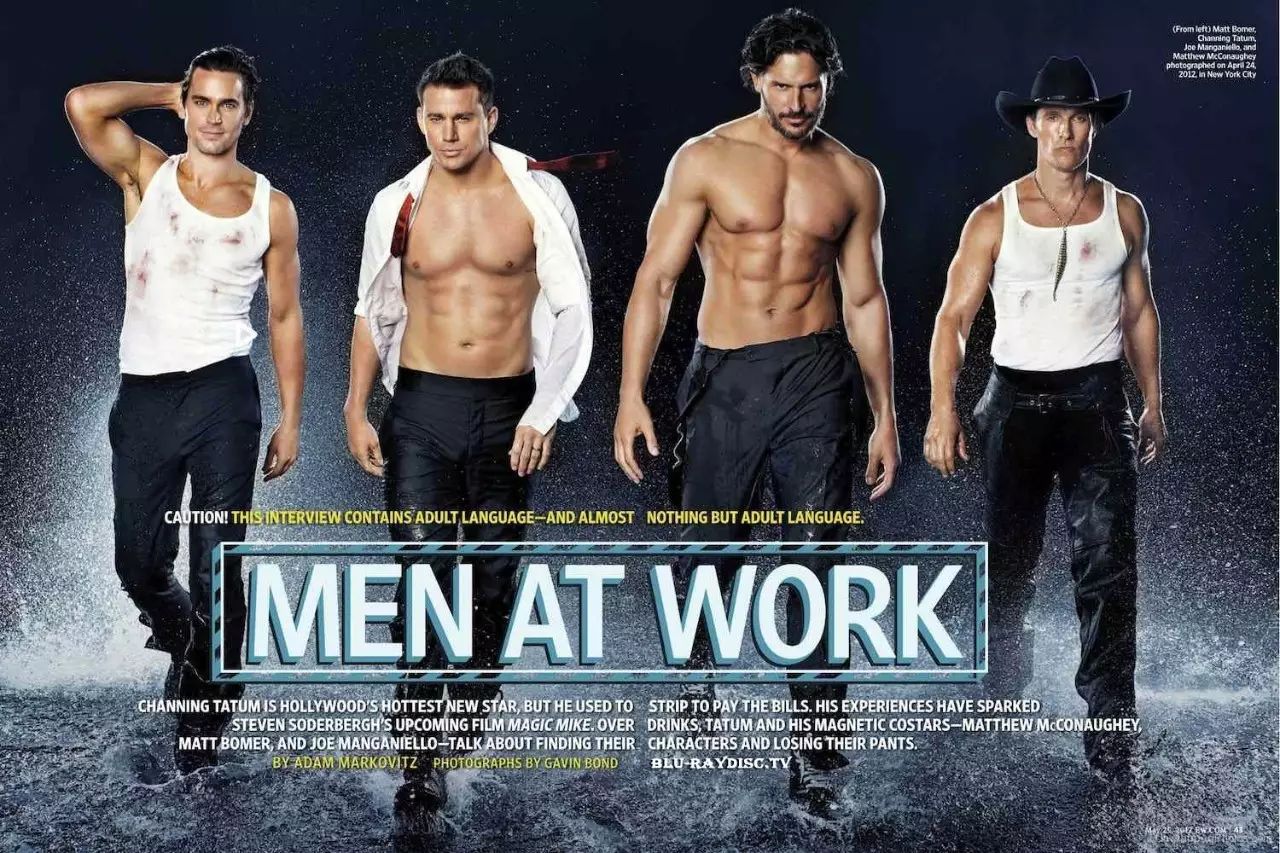

《冬季牧场》李娟

这本书仿佛带人到了另一个世界,原野、戈壁、流云、白雪、夕阳、黄沙、牧场、牛羊、骆驼、空旷的寂静、坚实的生活、温暖的食物。

李娟在描述荒野景观的同时,也透露出她对生命无言的思考,仿佛看到了最干净、最原始的生命,最真实、最浓烈的生命。没有城市喧嚣的灯光,没有复杂的人际互动,也没有随之而来的焦虑感。在这本书里,我感受到了平静的满足,当然也有孤独,孤独中也有情感。

读完之后,心里有很多的不舍,还觉得意犹未尽。正如李娟在最后写道:对我来说,这个冬天已经结束了。以前感觉漫长、难以忍受,现在突然觉得是那么匆忙、仓促、不知所措。但对于我来说,读完这本书后,之前以为会很无聊,但作者潺潺的话语却流入了我的心里。巨马叔叔的可爱风骚会让人发笑,牧羊人的艰苦生活会让人悲伤。我无法放下它,因为那些感人的细节。

关于本书

本书是李娟的长篇纪实散文代表作。 2010年冬天,李娟跟随哈萨克牧民一家人——拒马一家,走进冬季牧场,走进荒凉寒冷的游牧生活核心,在那里生活了近四个月。

这就是哈萨克游牧民族即将结束的过渡生活——随着牧民定居工程的推进,曾经听话、自律、谨慎的游牧生产生活方式正在慢慢消失。在不久的将来,这片古老、贫瘠、广阔的牧场最终将被废弃。然而,沙漠在那里,羊踪在那里,亘古不变的季节更替在那里,天人之间深厚而古老的关系在那里,它们并没有因为现代文明的转型而消失。

李娟用这本书,见证了冬季牧场壮丽的游牧景观和荒野深处的静谧存在。

关于作者

李娟,1979年7月21日出生于新疆生产建设兵团,祖籍四川乐至,中国当代作家。李娟被读者誉为“新疆三毛”。出生于新疆的她,高中辍学,跟随母亲在新疆阿勒泰开了一家食堂。 2001年,李娟在《人民文学》发表首部散文集《九片雪》,随后又出版了《我的阿勒泰》、《羊路》等边疆文学三部曲。有人读完她的作品后感叹:只有像李娟这样非作家的山地姑娘,怀着对生存本能的感恩和新奇,独自面对整片山野草原,才能像天才一样写出不同而生动的故事。单词。

关于内容

1、游牧是牧民艰苦朴素的生存方式。

因为《人民日报》的纪实征文要求,最贴近游牧民生活的李娟开始寻找素材。游牧生活结束后,李娟选择出发,跟随迁徙的羊群走进乌伦古河南岸的广阔原野,观察记录牧民最安静、最黑暗的冬季生活。

首先她要找到一个愿意带她去冬季牧场的家庭,这意味着接下来的几个月她要和这个家庭日日夜夜地生活,这对自己和他人来说都是一个挑战。路途遥远,我不想带她,怕带来麻烦。

后来,李娟选择跟随朱马一家。距离搬家只有三天了,朱玛会说一些中文。他们与朱马和他的妻子以及他们的二女儿伽马一起旅行。如果有一个女孩在身边,那就更方便了。此外,朱玛这些年来欠了李娟一家很多钱。他们家穷,也不指望自己有能力还债,所以带着李娟包吃住,也算是还债了。与拒玛一家同行的还有辛什别克一家。拒马家族的冬季牧场大约有三万英亩。它最初由三个家庭拥有。一家人做生意,一家人搬到了其他地方,所以就租下来了。新希别克一家人可以互相照顾,轮流放牧也能轻松一些。

从此,李娟真正进入了游牧民族的冬季过渡生活。

为什么一定要有一个过渡?

天山北麓的南戈壁,地势开阔,气候比北疆阿勒泰地区温暖稳定,降雪量也恰到好处。比较适合人、羊群和动物居住。

什么是“冬巢”?李娟在文章中这样描述:

所谓“冬巢”,并不是指具体的地方,而是指游牧民族拥有的冬季牧区。从乌伦古河南岸广阔的南戈壁,到天山北麓的沙漠边缘,冬巢随处可见。这些地方地势开阔,风大。与北方地区相比,气候相对温暖稳定,降雪量也较少。羊可以用蹄子刨开薄雪,吃下面的枯草,适当的降雪不会影响牧民。生活用水和牲畜饮用水。

冬季牧场比夏季牧场更加干燥和贫瘠。因此,每个家庭的牧场都非常大。一户人家相距较远,交通十分不便,甚至可以说是“与世隔绝”。

进入冬窝的牧民在起伏的土地上寻找最适宜的背风洼地,挖一个一两米深的坑,坑上垫上几根圆木,铺上干草捆当屋顶。然后修一条通向坑的斜坡通道,安装一扇简单的木门,这里就成了一个冬屋:一个巢。于是,无数个冬天,一家人都有了一个避风避寒的地方。

窝点不是很大,顶多十平米左右。一张长床、一个炉子和一个小厨房角落就足够了。人们住在里面,互相摩肩擦肩,真是没有一点隐私可言……

条件十分艰苦,气温低,为了减少路上的行李,出发时李娟被要求把自己裹得像个粽子:她压力大得几乎无法呼吸,无法呼吸。她的手臂抬起来,脖子无法扭动,流着口水。我无法吞咽……肩膀和脖子的血管都被堵塞了,又酸又重。即便如此,进入冬季牧场后,我还是觉得御寒不够。

在荒野戈壁这个“与世隔绝”的地方还有一个很大的挑战,那就是水。水源主要依靠雪。遇到干旱,就得背着行囊回到很远的荒野。做饭、洗碗、洗碗、喝茶和饲养牲畜时,用水必须非常节约。一个家庭的用水量还不到一半。用一盆水洗脸,时间长了才洗衣服和头发,然后洗澡。雪水中可能时不时会有牲畜粪便,这对牧民来说并不奇怪。

一般各家的男人都去放牧,女人则留在家里打扫家务,打扫牛棚、羊圈。

拒马族主要饲养牛、羊、马、骆驼,各有不同的性质。牛经常到处乱跑,追逐小牛常常使人疲倦不堪,以致肝脏得不到足够的血液。骆驼属于逍遥派,迷迷糊糊的远走他乡。马是自由放养的,拥有最大的自由度。他们可以在荒野里狂奔,但他们最识路,而且都靠马牧羊。 《游牧》的主角是羊,但羊也像配角一样沉默、忍耐。他们只是盲目地从众。朱玛说,一只山羊值五百元,一只绵羊值一千元。朱马家有大约一百只羊、三峰骆驼、六匹马和一头牛。这是他们的全部财产。

2、牧民积极乐观的生活态度

无论是人还是牲畜,寒冷都是他们必须面对的严峻考验。但他们从不抱怨。在他们看来,寒冷的日子总是意味着寒冷即将过去。他们生活在四个季节的正常运行中——寒冷不是晴天霹雳,不是莫名其妙的灾难,也不是未知的黑暗尽头。这是这个星球的命运,是一切事物都接受的法则。鸟儿飞得很远,虫蛹沉睡在大地深处。其他留在地球上的都配备了厚厚的皮毛和脂肪。

寒冷是令人难以忍受的,寒冷是自然的,寒冷是可以忍受的。人们之所以能感受到“幸福”,不是因为生活的舒适,而是因为生活的希望。这些都是李娟在文章里写的,于是他们裹着厚厚的皮,出去吃草。他们用羊粪块加固巢穴以保持温暖。他们还为牲畜建造了庇护所。他们坐在地上,用羊粪来烧暖气。他们在窝里喝茶、烤馕、跳舞、唱歌。他们利用冬季宰杀来储存自己的食物,既暖胃又温暖身体。他们虔诚而认真,期盼着寒冷的过去。

牧民是孤独的。他们在这里似乎与世隔绝。电话和网络信号都弱得可怜。尤其是出去放牧的时候,没有人可以说话。他们又冷又饿。随着时间的推移,他们会失去说话的能力。开阔的天空下,大片的戈壁滩包裹着一片片沙丘,永无休止。站在高处,环顾四周,你的身体就像一片树叶。这是每个牧民的孤独。但黄昏时家方向的炊烟,才是他们的温暖所在。

“但是,怎么能说,在这样的世界里,人是弱小的,是微不足道的呢?人的气息才是这个世界上最强大的。深深的划痕。人的气息——当你距离他居住的地方还很远的时候,你就已经你看到牲畜的脚印越来越密集,逐渐形成无数条并列的小路,逐渐向他的方向靠近,是的,整个世界都在向他靠近。他们都倾向于“倾斜”。他是这片荒野的主人。”李娟说道。

长期在野外生存和严寒生活,让牧民患有或轻或重的慢性疾病,如麻木、腰腿酸痛、头痛等,只能依靠止痛药和阿司匹林来缓解。小姑子也累了一天,腰伸不直,蔬菜水果也缺乏。牧民大多缺乏维生素,贾玛的指甲也深陷。但当他们工作时,却忽略了疼痛。他们总是把自己的生活安排得井然有序,用工作填补生活中的各种空白。他们为自己的工作感到自豪。就连生活在那里的猫狗也都充满了生机。也许生活远比我们所看到和理解的更加顽固。

尽管他们知道自己要长途跋涉,露宿野外,与一群牲畜生活在一起,但他们仍然设法让自己看起来干净整洁,保持尊严和尊严。如甲玛要回乌江边了。她需要在缺水的冬季家里洗头、收拾衣服。我嫂子也经常把辫子扎得很顺。朱玛从家乡回来时,穿着挺括的衣服和闪亮的皮鞋。寒假来到寒假家里的孩子们都穿着整齐。生活已经够局促了,但如果我们不小心应对,那可怎么办呢?不管生活多么狼狈,我们还是需要“尊严”这个东西。而“尊严”是从最微小的细节开始被照顾到的。即使只有少数人看到,即使在沙漠中,即使只有几个小时,你也必须保持干净、得体,不能大意。它是生活的一种安慰,也能给人们带来欢乐和希望。

在长期孤独的生活中,牧民显得格外热情好客。有客人来参观,是一件非常高兴的事情。无论你是否熟悉,他们都会进来招待你。闲暇之余,他们也会出去走亲访友。他们简单而热情。李娟说:这荒野之中,谁能不热情好客呢?世界上所有边远地广人稀的地方的人大概都是这样吧?牧羊人的热情好客既源于孤独,也源于人际互助的需要。每个人都充当了主人的角色,为别人提供食物和温暖的房间。同时,他也无法避免成为客人的情况。这种宾主平等,使得荒野中的人际交往变得踏实、真诚、简单。有客人来到门口,他立即铺上桌布,奉上茶水。如果饭菜快要开始了,我们就坐下来一起吃饭。肉煮熟后,我们洗手,毫无仪式地上桌。如果遇到劳作,你也逃不了。你必须立即下马并加入。

在漫长的孤独生活中,菊玛经常取笑李娟,但逢年过节她也会为李娟播放唯一的华语电视台。她会把李娟当作一家人,让她和女儿加入这个家庭。我们一起开个小店吧。虽然她和嫂子语言不通,但随着渐渐习惯,通过手势交流,善良的嫂子还是照顾得很好。李娟。伽马也非常友好,邻居们也是如此。

朱马一家虽然生活贫困,但却是一个相亲相爱的一家人。朱马虽然可以醉酒,但他的嫂子却没有他懂事。当嫂子生气的时候,朱玛也会想办法哄她。他会突然抱住她,亲吻她,说他的老妻是最好的。失去坐骑后,他还能微笑安慰家人,疲惫后还能微笑犒赏自己。孩子们也懂事有礼貌,和父母的关系也很好。一切都让这个家充满了温暖和爱。

牧民爱护自己的牲畜,就像对待家人一样。他们熟悉牲畜的习性。他们把虚弱、怀孕或受伤的牲畜带回自己的巢穴,和它们一起生活,单独吃饭,精心照顾它们。他们了解属于他们的每只动物,这是他们的全部财产和生存所需的一切。

李娟说:这是一片荒野,一个几乎没有外来帮助的地方。人的生存意识在不知不觉中变得急切、变态,并且容易神经质。所以他们一直在寻找事情做。当朱马不轮流放牧时,他就会找到工作。他会修补东西,和猫狗玩耍,或者坐下来喝茶。荒野的生活,暴露在野外的生活,总是有太多的不安全感。这个时候,食物就显得尤为重要。看来只有吃才能填补很多人生的一些空白。

这些细节很多都体现了他们的坚韧和对生活的热爱。

3、游牧生活将不可避免地消失

李娟在文章的后记中说:这里是哈萨克游牧民族的冬季牧场。这是牧民追求水草的动荡生活中最艰难的时期。随着牧民定居工程的推进,曾经自律、谨慎的游牧生产生活方式正在慢慢消失。在不久的将来,这片古老、贫瘠、广阔的牧场也将被废弃。

本来他们这一代人都是以沙窝子为中心的。北京和黄河离他们很远。这是他们世界的中心。如今,电视、电脑、网络已经走进哈萨克家庭。古老的传统习俗也在发生变化。嫂子扫地,把垃圾直接倒进炉子里。她不再崇拜火。朱玛的女儿不再愿意听从父母的命令,要求爱情自由。朱玛的老母亲年事已高,经不起磨难,在定居点过冬。老妇人再也无法遵循冬季迁徙的习惯了。

李娟刚刚开始以观察者的身份赞美牧民的生活,她对这一最终消失的传统感到怀念和茫然。但深入体验后,李娟的态度慢慢发生了变化。她为朱马夫妇和伽马感到难过,并认为安定下来是进步,是好事。

《冬季牧场》充满了游牧生活艰辛的侧面描写:朱马和嫂子已经五十多岁了,身体里积累了许多慢性疾病。有时候服用止痛药就像吃饭一样。即使在李娟的笔下,哈萨克人的冬季游牧生活也充满了诗情画意,但她问自己:我怎么忍心看到哈萨克人遭受这样的苦难?

《冬季牧场》可以说是哈萨克人游牧生活的挽歌。作为民族文化的多样性,值得记录和保存,但不能把哈萨克人当作展览对象来满足我们的好奇心,妨碍他们享受现代文明的成果。让哈萨克人的游牧生活搬进博物馆。游牧生活的艰辛是时候结束了,他们需要新的生活。

这本书是李娟在那个寒冷的冬天的真实经历。在巨大的寒冷中,在一望无际的荒野中,在漫长的冬天里,她用手撑开了一个温暖而宁静的小球。它感动了我,也希望它能感动更多的读者。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/15340.html