日前,林书豪伤愈复出,带领圣克鲁斯勇士队拿下25分。

他上场33分钟,10投7中,帮助球队连续第八次战胜奥斯汀马刺队。

网友们纷纷鼓掌。受伤的林书豪复出后,依然展现出了风度和强大的恢复能力。

全网球迷都在为林书豪的胜利欢呼,但只有一个人发表了完全不同的言论。

他在自己的公众号上发表了一篇文章,名为《如果你不是林书豪,没有人可以笑你》。

他在文章中表示,不成为林书豪也没关系。毕竟,林疯狂可以称得上是人类竞技体育和职业体育百年历史上绝对的奇迹。

我们不会像林书豪那样疯狂地追求梦想,这没有问题。稳定60分,过上美好的生活就不错了。

而这个曾经被誉为最了解林书豪的人,却凭借一张嘴,成功俘获了众多球迷的心。

他被誉为世界上最能言善辩的人。

他也是第一位陪伴姚明奔赴NBA战场的记者,也是最早赶赴美国报道NBA的中国记者之一。

他不仅在法庭上大声疾呼,还在微博、公众号、短视频等平台上表达自己的观点。

他的每一条帖子都能引起粉丝的热烈讨论。下面的评论区就像一个实时聊天窗口,表达着自己的观点。

他也是两个孩子的父亲。

3月1日的文章最后,他说:“睡吧,今天周一,早上6点左右就起床送女儿上学了。”

令人惊讶的是,那些热爱篮球的人,回到烟花生活后,还能如此平凡。

而他的旅程平凡却坎坷。

这条路行不通,那我就另寻一条路

1977年,一个又胖又白的孩子出生了,抓着北京秋天的尾巴。

父母给他取名的初衷也很简单。他们希望他有一颗坚强的心,以后能走好人生的每一步,所以给他取名杨毅。

20世纪80年代,让中国在亚洲赢得面子的就是足球。

虽然现在的中国足球稍显逊色,但当时的中国足球在足坛与美国NBA齐名。

无论你走到哪里,你都会看到人们在踢足球。放学后,孩子们哪儿也不去,直接去了足球场。

稍微落后的地方没有专门的足球场。对于那里的孩子来说,只要手里拿着足球,走到哪里都是一个足球场。

受这种氛围的影响,杨毅也成为了一名足球迷。

为了拥有一只属于自己的足球,杨毅缠着父亲,想让父亲给他买一个。他父亲觉得杨轶肯定是三分钟爆款,买来浪费钱。

杨轶辛苦了一周,父亲终于同意给他买了。

对于足球,杨毅似乎天生就有一种偏执:只要遇到足球,花时间在足球上,就一定能做出一些成绩。

从七岁开始,杨轶每天下课后都会拿起足球在学校空地上踢球。

当太阳落山、学校放学时,他就去别的地方踢足球。有时他甚至一边踢足球一边走回家。

杨毅成为篮球解说员后,其他人都认为这样一个嘴巴好,对篮球有独特见解的人,一定是从小就是个篮球迷。

然而,当时的杨毅还不懂篮球。他的少年时代充满了足球梦想:成为一名职业足球运动员。

12岁时,杨毅代表北京小学队参加全国足球比赛,轻松获得全国第三名。

然而,杨毅虽然是当时小学生中最好的门将,但他却没能成功守护自己的足球梦想。

他的教练看到了杨毅的缺点:个子不高,四肢短。

以这样的身体条件,一开始在少年赛上还能打,但是到了更大的比赛舞台上,杨轶就很难脱颖而出了。

与杨毅父母反复商量后,教练决定劝说杨毅放弃足球。但坚持了几年的事情,杨轶怎么可能轻易放弃呢?

表面上同意父母放下足球的决定,但杨毅心里依然有足球。

既然不能接触足球,那就可以看足球比赛来满足一下视力。

每次重大足球比赛开始,杨毅总是提前坐在电视机前等待比赛开始。

杨轶看着,突然想到:坐在电视机前,透过屏幕看足球比赛有什么意义呢?既然我们注定没有机会见到足球运动员,那么我们总可以采访足球运动员吧?

于是,在杨毅的心里,自己当足球运动员的梦想被划掉了,取而代之的是一个全新的目标:成为一名国际新闻记者。

当时,北京外国语大学有了提前入学的新政策,这让杨毅眼睛一亮。

为了鼓励考生报考冷门葡萄牙语专业,北京外国语大学表示,如果报考该专业并成功录取,可直接分配到中国国际广播电台,然后驻扎在葡萄牙首都里斯本,五年了。

杨毅觉得,如果顺利进入国际广播电台,他就离自己的新梦想很近了。

于是,杨毅赶紧投入到紧张的备考之中,只为考入北京外国语大学,进入中国国际广播电视台。

杨轶连走路都在背书。吃完饭后,他立即埋头读书。

经过一番准备,结果并没有让杨轶失望,在考试中名列第二。

那时,杨轶认为进入北京外国语大学是板上钉钉的事情。

但最终,杨轶还是与北外没有机会。

一句“综合考虑后,我觉得杨轶不适合”,让自信的杨轶又回到了原来的样子。

提前招生的路子行不通,杨轶只好回去参加普通高考。

距离高考只剩一个月了,杨轶再次拿起课本,疯狂复习。

后来,他回忆起那次经历,直言:“当我回到教室,面对不知道如何解的数学公式,看到桌上凌乱的大学招生简章,我曾以为那是我最黑暗的时刻。”时代”。

我原本并没有报太大的希望,但结果却出乎我的意料。

高考成绩公布了,杨轶的成绩刚刚达到北京本科水平,不算高一分,但也不算高一分。

最后,杨毅来到了上海体育学院新闻系。

当时,《北京青年报》风靡整个北京,每个人手里拿着一份《青年报》都信心倍增。

对于杨轶来说也是如此。

杨毅经常在报纸上查找世界各地重大足球比赛的文字记录。那时,足球在他心里还是“难以安定”的。

大三时,杨毅有幸获得了北京青年报体育部的实习机会。

不过,足球记者的实习名额很少,而足球在当时是一项很受欢迎的运动。足球记者的名额一下子就“卖完了”,只剩下冷门的篮球记者。

再次与心爱的足球擦肩而过,杨毅和足球或许注定只是一对“灵魂伴侣”。

但进入北京青年报的大学生却很少见。

杨毅来不及伤心,就接下了“篮球记者”的身份。

那时的他万万没想到,自己一生热爱的事业,竟然是从自己的“妥协”开始的。

对于杨毅来说,妥协并不是软弱的表现,而是改变轨道,重新开始,继续努力。

尽力而为

虽然杨毅成功进入了《北京青年报》,但作为一名篮球门外汉,他对篮球的了解恐怕还不到足球的万分之一。

他甚至不知道打篮球需要多少人。

如果我不明白我还能做什么?既然我被推到了最前面,我就必须把事情做好。

为了更好地担任篮球记者,杨毅每天晚上熬夜观看篮球比赛,记录篮球运动员的打球风格和习惯。

而想要快速学习专业的篮球知识,还是要和从事篮球行业的人进行亲身接触。

于是,杨毅每天都出去采访,结识其他篮球记者、教练、运动员。

为了尽快和他们建立关系,杨轶请他们吃饭,喝酒是免不了的。

“我24岁的时候,肚子里的酒比水还多。但是没办法,还能怎么办?喝多了就吐,吐了就继续喝。”别人喝多少我就喝多少,否则关系就不好了……”

杨轶对着采访镜头微笑说道。

杨轶几次醉倒在街上,杨轶在路边度过了一个不舒服的夜晚。

除了开拓自己的社交圈之外,杨毅还私下购买了篮球相关的书籍,熬夜补充知识。

那时,他太忙了,已经忘记了自己的足球梦想。

那时的他就已经决定,既然自己“入错行了”,事情已经无法改变,那么他就专心致志地把这件“错事”做好,让它变得完美。

只要你足够努力,足够专注,你仍然可以发光发热。

结果证明,杨轶“嫁错了花轿,嫁对了人”。足球抛弃了他,但篮球却从未错过他。

1997年,17岁的姚明在上海第八届全运会上脱颖而出。杨轶采访了他,这就是他们深厚友谊的起点。

随后,他受邀采访NBA小牛队常规赛,成为第三位前往达拉斯采访王治郅的中国记者。

同年,面试巴特尔加盟NBA丹佛掘金队,并见证了巴特尔和王治郅两位中国球员在球场上的相遇。

巴特尔与姚明、王治郅并称为中国三大中锋,被誉为篮球场上的“移动长城”。

而杨毅也成为唯一一位采访过中国三大中锋并且全部进入NBA的记者。

通过自己的努力,杨毅已经从门外汉逐渐进入了篮球的核心。

篮球已经成为他生活中不可或缺的一部分。

加深您在专业领域的专业知识

2001年,杨毅准备前往NBA报道NBA总决赛。

无独有偶,央视著名体育播音员孙正平也准备前往NBA进行现场解说。

由于两人一起旅行,所以就开始聊天。

聊天中,孙正平发现杨毅不仅篮球知识渊博,而且口才很好。

恰巧CBA解说员空缺,孙正平就向央视推荐了杨毅。

从2003年开始,杨毅就开始在央视解说CBA。

当时CBA的名气还没有NBA大,看解说的人也不多。

但杨轶并不在意,他依然认真的完成每一次的讲解,仿佛面前坐着成千上万的粉丝。

后来,杨毅受到60多岁记者弗兰克的启发,开始想把自己的经历写下来。

从2004年开始,他有意向平面媒体发展。

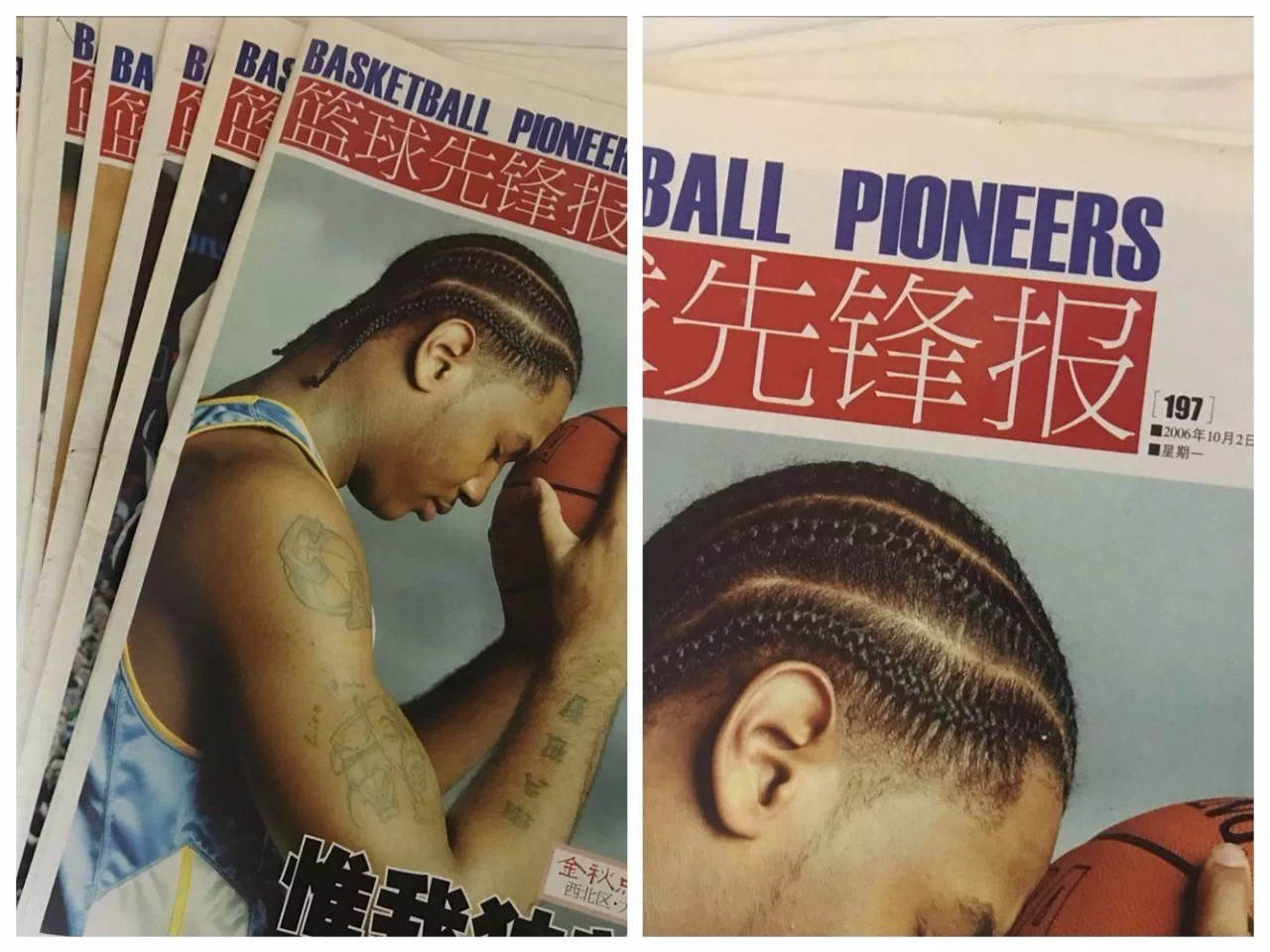

2004年创办的《篮球先锋报》已成为一代球迷的青春记忆。

每份1.5元的《篮球先锋报》在互联网尚未发达的时代尤其受欢迎。

2016年,他开始做自媒体,所以直到现在,杨毅在互联网平台上随处可见。

微信公众号、微博、短视频、头条……

但无论他在自媒体上多么活跃,他作为一名篮球解说员一直在深耕细作,永远不会改变自己的道路。

“我走了很远的路,终于找到了自己喜欢的东西,我怎么敢轻易离开?”

谈及对足球的热爱,杨毅表示:“当你擅长的事情和你喜欢的事情不同时,你必须做出一些牺牲。”

不可否认,他的身体状况确实不适合成为一名足球运动员。即使他当时特别喜欢,但他也做不到。

“当你发现自己坚持了很多年,喜欢的事情还是不能成为自己擅长的事情时,你就要仔细想一想了。你可以继续喜欢它,但如果你想让它成为你的工作,你就必须想多了,我们终究会回到现实,构建自己的生活。”

杨毅在采访中这样说道。

杨毅放弃了自己不擅长的足球之后,进入了篮球行业,并在这里找到了自己最擅长和热爱的职业。

既然你已经找到了自己最擅长的领域,就应该在这里继续修炼,不断磨练成自己的武器。

因此,杨毅从2003年至今,从未离开过篮球解说行业。

因为,对他来说,找到自己喜欢的东西很容易,但发现自己最擅长的东西就更难了。

当球迷看到杨毅在电视机前流利自信地解说比赛时,无不佩服他扎实的基本功。

然而,这都是“台上十分钟,台下十年功”。

每场比赛开始前,杨毅都会花费大量的精力进行准备,了解球队的信息、每个球员的打法等。

(杨毅讲解准备材料)

为了防止出现意外,杨轶不得不让这些信息在脑海中转达数百遍。

如今,尽管杨毅已经解说了数千场比赛,但这些准备工作仍在进行中。

既然决定要做一件事,那就全力以赴,做到极致。这是杨轶一直以来做事的原则。

作为普通人,如果我们现在找不到自己最擅长的事情,那就先做自己应该做的事情,然后再做自己喜欢的事情。前半句让你吃饭,后半句让你有想法。

如果您不知道该怎么做,请采取行动并尝试一下。

毕竟,只要结果不是死亡,任何事情的试错成本都不会太高。

既然如此,为什么不尝试一下呢?

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/9315.html