TMT|创新|创业

钛要点:豆瓣是各类web2.0网站中唯一坚持去中心化策略的网站。于是,这里演化出了多个平行宇宙。看广播的人、三五成群的人、玩琐事的人、跑市场的人……人们听到彼此的声音,但几乎从不互动。这就是豆瓣的辉煌和弱点所在。本期产品分析,我们再次聚焦豆瓣。

豆瓣的品牌宣传视频就像一颗深海炸弹,引爆了新老用户的表白。 “我们的精神角落”的口号击中了很多人,也显示了豆瓣的独特定位。

由于豆瓣在这些用户眼中是不可替代的:

很多人可能和我一样。微信、微博、现实世界不能说的事情,都写在豆瓣上。虽然我已经有一年左右不用它们了,但如果我有日记,我还是会写在豆瓣上。我就是这样的。这个网站的浅薄和深厚的关系。

当你退到这个角落,摘下各种或轻或重的面具,你就能遇见、认识真实的自己,相爱相杀,直到把自己封锁起来。

其他网站就像一个无法关闭的大庭院,一个购物狂潮的超市,或者一栋邻居从未互动过的大楼。只有豆瓣攻守周全,进退自如。短暂的邂逅后,你可以潜回地海,平静地生活。 。

豆瓣如何成为中国互联网的“净土”?

“精神角落”这个词是反社会的、逃避现实的,在一定程度上是广场的对立面。虽然它类似于“树洞”,但它不像番府那样,因为几乎没有人使用而成为表达感情、展现真实自我的私人场所。

对于一个拥有1.3亿用户的社交网络来说,豆瓣可以维持用户自己领地的“安宁”,允许用户进退,甚至可以一直玩“单机版”。这些都是豆瓣作为社交网络的独特之处。

知乎用户讨论这则广告时,曾表示豆瓣没有大V,豆瓣大V出走,暗讽其影响力正在下降。不得不说,豆瓣确实不是一个盛产名人的地方。撑起了豆瓣半壁江山写真集的“福根儿”,粉丝也不过几十万。拥有数万粉丝,就足以称得上是豆瓣红人了。与新浪微博这样轻松拥有几千万粉丝、知乎这样轻松拥有数十万粉丝的大V相比,它们自然是微不足道的。难怪明星纷纷离开。

然而,这恰恰反映了豆瓣社交网络的去中心化程度、豆瓣社区的“半开放性”、豆瓣用户群体的复杂性和异质性、各个豆瓣群体之间的分化,并没有一个通用的解决方案。称霸全站的明星,没有知乎那样“一处大V,处处大V”的影响力和加持。这使得豆瓣成为一个更加平等、理性的社交网络。豆瓣用户思考更加独立,不盲从权威。

然而,豆瓣的骄傲和弱点都在于此。这种网络结构多年来让豆瓣的魅力不减,成为喧闹动荡的中国互联网上一块难得的“净土”。 11年来,见证了人人网、开心网、微博的兴衰。开放的社交网络不可避免地会经历因用户扩张而导致的水合过程和蒸发冷却效应(具体参见钛媒体之前发表的文章)。这并不是大家说的豆瓣节奏慢的原因,而是其产品形态的原因。决定了。另一方面,在炙手可热、熙熙攘攘的互联网世界里,豆瓣就像一个局外人,冷眼旁观。 “喧嚣是他们的,我什么都没有。”但它却无法真正脱离这个世界,不争不抢。 。因为远离喧嚣意味着逐渐被遗忘,逐渐不再重要,不再对新一代用户有吸引力。受到各界尤其是投资者的质疑,被贴上“动作迟缓”的标签。

豆瓣在产品层面的尝试并非没有努力,在移动端的布局也并非没有领先,在商业化方面的尝试也几乎耗尽。然而,由于豆瓣植根于这样一个“半开放”的社交网络,所有的尝试都没有找到突破口的感觉和释然的感觉。移动战略一次又一次地改变。 1.0、2.0、3.0版本都是“大改动”,让用户“找不到路”。 (详情请参阅钛媒体文章《》)

更重要的是,纵观豆瓣App之前豆瓣推出的13款App,除了豆瓣集团和豆瓣电台外,其他基本都只有工具属性,几乎没有社交属性。在具有“统一产品”的豆瓣App中,群组和广播被折叠到二级页面,个人主页成为“精神角落”的私人场所,成为发现志同道合、灵魂共鸣的朋友的地方。 “公告牌”被时间线取代。更重要的是,豆瓣从2.0开始在移动端重新出发,用兴趣标签寻找志同道合的用户,用小事代替群组的角色成为“用户讨论组”。可以说,豆瓣的社交网络在移动端进行了重组。

活跃在豆瓣问答、热衷于“寻找志同道合的人”的基本都是近两年注册的新用户。然而,已经关注了一堆好友、活跃在几个群里的老用户却对此嗤之以鼻,不断地为阿北打call。 “把小事去掉。”友谊与爱好、群体与琐事,新豆瓣与老豆瓣尴尬地共存于豆瓣的“屋檐下”,这无疑反映出了豆瓣在向移动互联网转型过程中的分裂与困境。

这是怎么发生的?豆瓣独特而稳定的社会结构是如何形成的?这给豆瓣的产品拓展、商业化动作、移动端转型带来哪些问题?

为什么豆瓣是所有社交网络中最“去中心化”的?

正如豆瓣产品经理总结的那样:

豆瓣模式的本质是通过工具属性吸引用户,通过社区属性留住用户。

豆瓣的社交网络也由两部分组成。其中一部分是通过书籍、电影和音乐的兴趣点连接的关系网络(因为电影评论、书评或音乐评论而关注一个人)。另一部分是作为豆瓣街头文化的豆瓣群,基于不同利基兴趣而建立的论坛集群。

虽然豆瓣群最初只是对图书、视频、音频数据库的补充,满足图书、视频用户“寻找志同道合的人”、“聚集人交流”的需求,但产品有自己的生命,最受书籍和视频吸引的中国互联网用户都被它所吸引。个体群体迅速转向豆瓣群体,作为具有利基兴趣、独特身份、特殊爱好的人(如YP社区)“寻找彼此”的“基地”。如果说百度贴吧是一个关键词论坛集群,那么豆瓣群就是一个真正的兴趣论坛集群(而书影音群原来的讨论功能被书影音旗下的论坛取代了)。

虽然共享用户体系,但“友邻网”和“豆瓣网”基本上是两个平行的社交网络。

首先我们来说一下基于书籍、视频、视频而形成的邻居网络。阿贝意识到,“基于兴趣的垂直SNS很难扩展,因为单一兴趣的频率太低。多种爱好的相互作用加起来会增加整体活动频率。”

当然,问题还不止于此。如果说微信网是基于用户的熟人网,微博网是基于对名人、小丑、公众名人、大V的“单向关注”,那么豆瓣友情网则是基于用户的兴趣图谱。持续关注是基于读、听、看后产生共鸣的“兴趣点”。然而,一时的共鸣和一点兴趣建立起来的“关注”是脆弱的,时效性或许就在当下。就好像两条线只是在这一刻相交,然后就走向了不同的方向。我对这个人看的书、听的歌、看的电影不再感兴趣。虽然你可以去他的豆瓣主页查看他的书和视频历史以及“共同喜好”的数量,但是,“有相似兴趣”的概率实际上很低,可以忽略不计(这就是为什么豆瓣放弃了基于手机上的书籍、电影、音乐的兴趣匹配,从零开始,让用户根据兴趣标签找到兴趣相似的人)。

就这样,我很难把在友邻渡上看到的、读到的、听过的每一个帖子都说出来,而我的每一个帖子都成为了我个人精神轨迹的记录。书籍、电影、音乐更新的产出率本质上远低于朋友圈状态、微博随想。此外,互动几乎是不可能的。难怪大多数豆瓣用户只将其视为自己的私人精神。角落。没有人交往的另一面是没有人打扰你,你可以在网络广场上畅所欲言,说一些不敢说的话。

正如我在《:作为中国互联网上最全面的图书、视频和音频数据库》中提到的,豆瓣在搜索引擎中的权重非常高,1800万条条目都是豆瓣的入口。大多数豆瓣用户来到这里是因为他们正在搜索电影或书籍,因此他们首先看到的是项目而不是用户。这使得豆瓣用户可以通过商品实现聚合连接,用户是分散的,而不是通过首页来的。与微博使用用户的微博帖子不同,知乎通过用户的话题来实现联系。这就是豆瓣“去中心化”的原因,也没有百万、千万大V的原因。虽然以微博形式出现的豆瓣电台早在2007年6月就推出了,但豆瓣电台在微博热潮期间几乎没有起飞,也是这个原因。

正是因为缺少这些一呼百应、滔滔不绝的“传播节点”,豆瓣才维持着顽固小圈子相互隔离的状态。不会出现全网热议的焦点(这几天除了网站上的豆瓣,每个角落,豆友推广的广告都疯了),普通用户不用担心突然被“挂”到即使他们说一句话,也要公开。当然,得益于豆瓣这些年不断完善的搜索功能,你吐槽TFBoys的广播不会被愤怒的粉丝围攻。

我们再来看另一个平行的豆瓣群网。虽然用户群体、形成机制、整体风格完全不同,但豆瓣群体与百度贴吧本质上是一样的,即论坛集群。豆瓣集团虽然拥有自己的用户体系,但仍然无法逃脱百度贴吧面临的问题——“贴吧之间严格的壁垒,阻碍了用户的身份、体验值和专业度在贴吧之间积累,形成统一的社交关系和社区影响力,也就是说,用户无法以一个身份走遍世界,他们的关系被隔离在几个贴吧里,彼此之间无法沟通。”

这使得豆瓣群仅仅成为数十万个松散的社交网络,而无法编织成覆盖所有用户的关系网络,也无法连接到朋友、邻居的网络,互相支持、协作。当然,好处是你可以在每个群体(角落)展现自己的方方面面,在不同的人群中绽放不同的色彩。豆瓣可以是你内心光谱投射的地方,你可以毫无顾忌地展现自我的多重性。这就是为什么豆瓣被称为“精神角落”。

一个由弱联系、弱互动、半开放的友谊和邻居组成的网络,有数十万个分散的、活跃的、孤立的利益集团。这是小事出现之前的豆瓣社交网络图。我们看看,在如此贫瘠的用户土壤上,能绽放出怎样的商业之花呢?

由于豆瓣是一个“精神角落”而不是一个生活社区,因此很难获得可以准确投放广告的收入水平、消费习惯、社会阶层等用户数据。这使得豆瓣只适合传达品牌精神和象征身份。渠道。将广告与1800万册图书、视频和音频以及数十万个难以定义的群体精确匹配并投放到目标位置几乎是一项不可能完成的任务。这也是豆瓣广告收入一直停滞不前的原因。即使是豆瓣上的明星也很难找到任何创收途径,优质内容也仅限于半封闭的社交网络,无法大规模传播。难怪内容生产者纷纷转移到微信、微博、知乎等地方。尽管电影公司的巨魔几乎淹没了豆瓣电影,并明确提出收购豆瓣账户的价格,但豆瓣自己的票务业务尚未启动。

以UGC为主的社交导购频道“豆瓣东西”原本希望将豆瓣从精神角落拓展为生活方式交流区,从而为商业化铺平道路。不过,看什么值得买,小红书“自然”地从购物体验、产品体验社区转型为电商导购。然而,豆瓣东西植根于一个靠精神交流维系的薄弱关系网络。从某种意义上说,这是一个“反消费主义”的社区。基本上没有分享购物经历的氛围。于是乎,成为了一群文艺青年po和fo的“愿望清单”,诞生了一批分享了数百件未使用的“好坏”创意产品的创意产品,并积累了一批99999+点赞的购物导游(也可能是淘宝店主)这个群体和邻里网以及群体积极分子不是一个群体。

斗游派的二十四法总结得很好:

豆瓣是众多Web 2.0网站中唯一坚持去中心化战略的网站。于是,这里演化出了多个平行宇宙。看广播的人、三五成群地闲逛的人、玩琐事的人、经营市场的人……我们听到鸡叫声、狗叫声,但他们几乎从不相互交流,直至死亡。

豆瓣的社交网络为什么不能迁移到手机上?

豆瓣之所以在移动布局上走上“分流路线”,就是为了一举推出十多个实用类应用。正如我在《豆瓣十年,再来一次》中分析的那样:

这导致PC端的协同效应突然消失。数亿用户被分成十几部分后,又回到了原来的“小众”形态。没有哪个应用能够成为垂直领域的第一。

就连阿北也在年会上承认,豆瓣错失了移动互联网黄金时代的三年。豆瓣之所以在移动端布局如此,是因为其两大网络无法在移动端拓展版图。

第一个是邻居网络。这种半开放、活跃度低、互动少的陌生人网络自然不会受到新一代移动用户的青睐。这是一个在移动端几乎不可能扩展的社交网络(因为发现有林值得关注(路径太长,门槛太高),所以只需要保留广播入口即可而对于豆瓣群来说,即使论坛集群松散、孤立(因为过于异构)并搬到移动端,也很难形成统一的关系网络。百度贴吧,以关键词搜索为基础导流入口,已经被切断了通往移动端的“流量入口”,陌生的豆瓣群也被切断了在移动端的发现路径。它们也显示在不同的类别中。

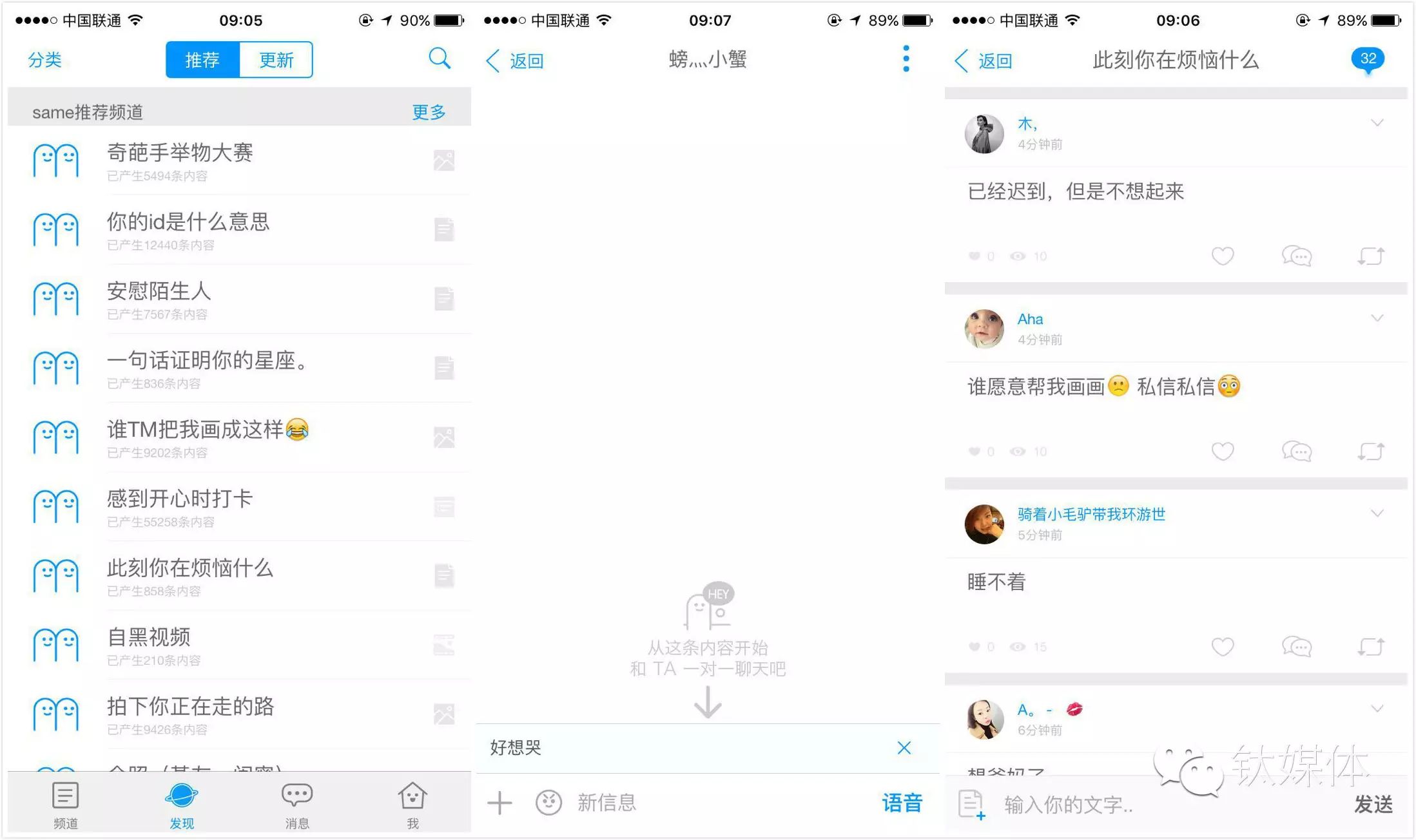

这就是为什么豆瓣将琐事上升到“重塑豆瓣”、捕获新用户的战略层面。豆瓣颠覆了用户过去10年结合构建的两个兴趣网络,将兴趣重新分类为渠道(小事),然后引导用户在小事中“即时社交”。一直被诟病“不运营”的豆瓣终于“猛然醒悟”,走上了强势运营的道路。

豆瓣小事:甩掉“历史包袱”,重新出发

(图:豆瓣小食,提取用户群体共同话题)

小东西的优势显而易见:相反,豆瓣群在“精神爱好”的道路上越走越窄,再也没有回头朝小众利益的方向前进。小事提炼出了用户群体的共同话题(而不是兴趣)。 。比如学生党可以参加雅思、考研、出国留学、去图书馆、读博士、逛书店、学校的事情等小事。上班族可以在自我管理、财务管理、工作中的事情等小事上参与进来。 ,而直男(误)被粗暴地分为科幻迷、模型迷、漫威迷、天文爱好者、科技迷……可见小石与群体的想法完全相反“用户分组”,试图用更广泛的身份标签对用户进行分类。聚集在一起增加活动。

原来,豆瓣上的科幻迷可能分散在科幻迷、外文原文阅读科幻、科幻世界、科幻爱好者等几十个大大小小的群体中,现在豆瓣希望他们都聚集在“科幻迷”的小事上。讨论的细分是通过琐事内的“栏目”来解决的。比如,二次元琐事分为截图、新集、老集、漫画、cosplay、男神、人物等栏目。这种方法显然比粗组更进了一步。

更重要的是,Trivia 是一种更加轻量级、碎片化的社交方式。用户不需要郑重地入群(甚至需要群主的批准)。他们不需要学习团体的规章制度或暗语,新人也不需要说话。担心被老用户“嘲笑”……小事上,用户可以毫无负担地分享此时此刻的生活状况和想法。对于琐碎想法感兴趣的可以直接互相添加“相似”。

(图:同款产品界面)

豆瓣向Same学习了轻社交的理念,但与Same允许用户创建自己的频道不同,它完全放弃了“关注”关系、评论、聊天。可以说,同样的优势弥补了团队的劣势。

但“提取共同点”的结果是,无法就小事进行稍深入、专业的讨论,只能停留在最表面的一般交流。与在团体或朋友中相比,更不可能找到精神上的契合。相同品味的人。例如,如果你谈论读书,如果你不提及“解友杂货店”和“岛屿书店”等畅销书,那么基本上不可能得到回应。所以,调查性帖子已经成为这里的主要内容——哪本书让你在深夜哭泣?有哪些关于孤独的书?写下你最喜欢的句子...它们之所以受欢迎,是因为这些帖子给了其他用户展示自己的机会。他们来这里不是为了交流,也不是为了找朋友,而是为了炫耀。这和知乎的“借用别人的故事,讲自己的故事”类似。正如很多人在网易云音乐下讲述自己的爱情故事一样,豆瓣为这群人提供了一种分享他们今天吃的、穿的、想的东西的方式。地方。

豆瓣不再想成为用户隐藏在灵魂深处、不一定每六个月就会想起一次的“精神角落”。它不断降低自己的身躯来靠拢和淡化自身的精神品质(豆瓣不再出现在手机版),渴望摆脱包袱,转型为打发时间的社交产品。

所以,在我眼里,这个预告片和这个口号只是对日渐衰落的豆瓣的挽歌。 (本文首发于钛媒体)

附:豆瓣首支品牌视频《我们的精神角落》

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/8416.html