中国男篮在主场未能晋级世界杯,他们都在寻找失败的原因。这是一个数据视角。

在谈中国篮球数据之前,我们先简单回顾一下篮球发展的历史。

很多人都知道,早年的NBA是没有三分线的。那时,篮球是在近乎二维的世界中进行的。大个子的能力越强,就越有可能获得最后的胜利。几个证据包括,NBA由于乔治·麦肯和张伯伦的过度统治而改变了禁区的宽度;从1956年到1980年,NBA中只有两名非中锋(库西和罗伯逊)获得了MVP。

正是基于这样的考虑,退役后的麦肯成为了ABA(当时另一个可以挑战NBA的篮球联盟)的主席,并率先引入了三分线和三分球规则。几年后,NBA也效仿了这一做法。据麦肯回忆,他的初衷是希望小个子的球员能够更多地参与到比赛中。

有趣的部分来了。您可以将其与使用计分系统的球类运动进行横向比较。哪条规则说改变得分区域可以获得额外奖励?不会。也就是说,如果国际足联主席明天要出台一项规则,说足球中的远射算作1.5个进球,大多数球迷恐怕不会同意。毕竟,这确实是一个大动作。这种改变或许会颠覆整个体育界。

1970年代的NBA之所以没有遇到太大的反对,大概有以下几个原因:首先,三分线出现了,但具有相应技术的球员却没有同时出现。以1979-80第一个赛季为例,联盟场均三分球只有2.8个,但两分球却有87.9个。当大家都不投三分球的时候,基本上无法看出它对这项运动有多大的影响,包括号称20世纪80年代顶级射手的拉里·伯德。事实上,他整个职业生涯只打进了649个进球。三分球,库里现在只需要一个半赛季就能做到。

第二个更有趣。篮球界一直流传着这样一句话:“离篮筐越近,自信就越高”。这个原则乍一看似乎是正确的。以90年代的NBA为例,联盟大多数赛季的三分球命中率在33%左右,两分球命中率接近50%。两地拍摄的性价比看起来非常接近。另外,更频繁地攻击框架会带来更高的罚球可能性和抢到进攻篮板的概率。坚决打内线依然被视为主旋律。

其实三分球的潘多拉魔盒很早就打开了,只是当时技术手段还不够先进,人们并没有意识到“三分球和两分球的性价比接近”的说法存在问题。 。世纪之交左右,美国率先推出了镜头分布数据。也就是说,两分球命中率不会被集中在一起计算,而是可以根据不同的距离进行细分。

统计结果让专家大吃一惊!

他们发现两分球命中率和距离之间的关系并不是线性的。并不是说我在篮筐3英尺以内(1英尺大约是30厘米)投篮命中率在65%左右。距离篮筐越远,关系越慢。直到越过三分线为止接近35%。但在8英尺左右的近中距离处,球员的投篮命中率会断崖式下降,从65%下降到40%,然后在8英尺到三分之间的所谓“中间区域”——点线. ,命中率几乎没有太大变化。为了让大家更形象的理解,可以看下图:

掌握了这一非常重要的信息后,一些具有数据思维的管理层开始动脑筋:由于8英尺外的投篮命中率只有40%,然后退到三分线外,仍然是35%;而在三分球中,如果你在外线投篮,你会多得到1分作为回报。为什么不多拍一些呢?

这方面的先行者应该是2005年左右的太阳,当三分魔盒逐渐打开时,人们发现其中隐藏的秘密不仅仅是高性价比那么简单。例如,当场上只有一名射手时,射手的作用更像是一种“专家”,需要防守者花额外的时间盯防;当场上有四名射手时,他们会相互拉开距离。空位,最终更方便球队将球打到内线,也就是上面提到的命中率65%的区域。

再比如,即使是在NBA,单打能力强、能够不顾环境强行破局的球员也是稀缺的。这就是为什么在世纪之交,NBA球星场均上场时间超过40分钟,但现在他们可以做得更好轮流。主要是替补席上能拉开空间的人多了,体系球更容易打造,对球星的依赖也少了。

在过去15年左右的时间里,美国篮球因空间的扩张而发生了翻天覆地的变化,以至于维基百科上对每个位置的解释也显得过时。以下是一些示例:

控卫:传统的解释是控卫不需要得分,而是组织第一。这主要是因为当球场空间不够宽阔时,控球后卫在场上的个子最小,阻挡防线的能力也最弱。他们的作用就是用最强的传控技术在人群中寻找传球机会,这就是老派的“组织”。

但现在,有两件事提升了这位控球后卫的进攻地位。首先,随着球场上的空间变得更加开放,控球后卫具有脚步快的优势。至于他身材矮小、终结能力不足的缺点,他依靠球队来拉开空间;其次,与对手的中锋相比,他们有体型上的差距。最大、最明显的错位优势,使他成为实施挡拆战术的首选。

侧翼:在传统的解释中,二号位和三号位的作用比控卫更大。毕竟它们体型更大,无差别决斗能力也更强。

NBA目前的做法是“随波逐流”。如果你有詹姆斯和杜兰特这样的超级得分侧翼,你自然要尽可能地发挥他们的优势。然而,进攻侧翼仍然匮乏。大多数侧翼球员必须具备一定的一对一能力,但更重要的属性是在挡拆中为队友拉开空间,并且在定点投篮选择上必须足够可靠。

大前锋:传统的解释是大前锋要干脏活累活,帮忙抢篮板等等……在现代篮球中,他们的功能变化甚至比控球后卫还要大,以至于数据专家金伯利在书中说大前锋可以去掉。目前大多数球队都更喜欢射手型的四号位。

数据可以证明一切:上赛季在NBA出场时间超过500分钟的大前锋,平均每36分钟投进5.1个三分球,与小前锋相差无几;在69名大前锋中,他们每36分钟的出手次数不到1次。吉布森是唯一的一个。在被视为现代NBA的2005-06赛季,有谁知道有多少大前锋能够投三分球? 5.1次以上的共有8人,1次以下的有29人!

中锋:传统的解释是他是低位的主攻手,是内线的核心。即使是现在的NBA,我们也必须承认,三分浪潮还没有席卷到中锋位置。但既然2、3、4号位都擅长投篮,而1号位是挡拆的首选,那么5号位是否就成为了掩护的首选呢?中锋不需要打低位,但最好有扎实的掩护素质和出色的传球能力,与控球后卫配合,充分利用升级后的空间。

原因大概有两个:首先,专家根据数据计算得出,低位投篮更有可能发生在上文提到的8英尺左右的距离(金伯利称之为艾尔·杰斐逊区域),而得分率一般(姚鲨、恩比德等独角兽除外),双攻转化为三分的几率比挡拆小很多;第二个是最简单的原则,中心不能在一轮中同时做两件事。如果你想多掩护,你自然要少打内线,反之亦然。

综上所述,美国人以数据分析为契机,以场上表现为证据,找到了一套打造现代篮球队的捷径:在弧顶有一对挡拆的好搭档(主要是位置 1 和 5),以及三名边锋球员。个人帮助创造空间。

这里有人可能会问,美国篮球那么强,别人想学就可以吗?我的答案是这样的:我们不能向哈登、库里、詹姆斯学习,但我们当然可以向趋势和方法学习。 NBA的建队模式其实更多是为缺乏建队资源、无法通过免费引援吸引超级巨星的球队准备的。从这个角度来说,中国队当然可以借鉴。学习后的目标不是超越美国队,而是超越自己。

现在回过头来看看中国队在世界杯上的配置有多么奇怪:

控球后卫是挡拆中的控球者,缺乏持球和投篮的威胁。这里的持球投篮并不意味着像哈登和库里那样可以狙击大个子防守者,而是像库克和奥古斯丁一样只需要回应对手的绕行防守即可。 。任何篮球规则都会限制掩护者的移动。想要开始挡拆,首先要让对手有挤压掩护的欲望,然后才能讨论后续的错位;

侧翼是定点选择,不参与挡拆,缺乏接球投篮威胁。数据早就告诉我们,那些进攻影响力较差的侧翼通常不会进行定点投篮,更喜欢通过空切跑动,因为太频繁的空切意味着他们会将对手带入内线,让对手更容易增加进攻空间。他们的力量和协助。保卫;

中心是挡拆掩护者。他喜欢去低位拿球,但低位效率不够。当他无球时,他喜欢站在篮下。挡拆时掩护质量差会与控球后卫产生互动。

▲世界杯比赛中,由于被包夹,王哲林的低位进攻通常非常困难。

阿莲是个例外。他没有能力问题,但有一个定位问题,一个人需要扮演两个角色。假设国家队看重阿联的挡拆能力,即让他打中锋,那么合适的搭档应该是能够拉开空间的射手型四号位;假设重要的是阿联的投篮能力,也就是让他打大前锋,那么两个挡拆搭档一定配得上阿联为他们拉开空间。不能说最强内线球员是阿联,最强射手是阿联。他不能在一轮中扮演两个角色。

中国队输球后,很多人回顾了体能和战术问题。事实上,中国队身体健康,在没有空间支撑的情况下敢于强行攻框。还有丰富的战术,尽量让持球的球员到弧顶参与配合。他们最缺乏的就是世界各大强国已经盯着NBA的学习能力。一些比较符合潮流的球员,在选拔过程中可能会因为旧观念而失去为国效力的机会。

前段时间,美国一位数据专家来华讲学。我们的一个朋友问他,说很多主教练不接受这种强调空间的篮球理念。他说你着什么急?美国经历了这个过程20年。问题是,美国作为先行者,需要一边探索一边前行。显然我们前面有很好的例子,那么为什么我们不能通过模仿来缩短这个学习过程呢?

这里我们就谈谈联盟内部和基层的一些问题。

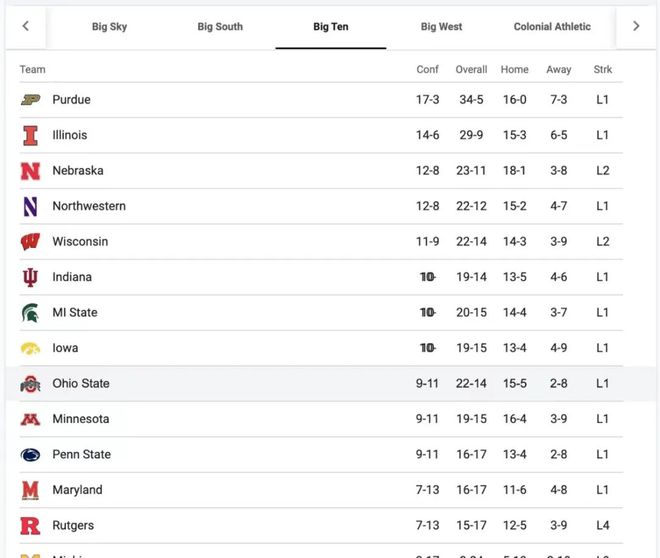

首先是联赛。我们所说的数据思维只是一个提纲,不足以让个别团队接受。理想的情况是大家都有相似的理念,然后依靠数据与对手打信息战,依靠实战不断升级。这就是NBA现在正在打的比赛。比如1号位和5号位挡拆都有三名射手,对面哪名射手最值得放?这些策略都离不开三分球命中率、有防守或无防守的投篮命中率等先进数据。

据我了解,目前CBA的现状是数据供应商只负责提供数据,不负责分析。俱乐部认为在这里投资哪怕是一分钱都不值得。数据分析往往留给视频分析师去做兼职,太贵的数据库根本就不会购买。如果某件事做得还不够好,那就在以后努力把它做好。但如果你认为它根本不值得做好,它将来怎么能自己变得更好呢?

要知道美国篮球理念的创新过程是比较漫长的,而且还有一些自上而下的因素。 NBA意识到三分球的重要性,三分球的数量不会一夜之间增加。必须在基层培育才能跟上。

这就带来了另一个问题:如果CBA不做出表率,中国的草根造血有可能靠自己走向现代化吗?我见过一些青年队或高中队依靠我比对手高,投篮或强行冲向框架。你可以赢得这种比赛,但获胜并不能帮助你在职业赛场上继续下去。当你是坏人的时候,你就有一个大中锋,可以花很多钱把你卖掉。打几十年前的那种篮球是很容易的。无需练习任何挡拆套路或射手。在职业球队还能继续这样吗(除非依靠外援)?国家队的水平又如何呢?

确实,这次看了三场国家队世界杯小组赛,一个真实的感受是,状态不好可以调整,能力不够可以练。这些都是执行层面的,问题再大,也没什么大不了的。但选的人值得推敲,潮流跟不上,逻辑也不一致。这些都是战略层面的,如果路径出了问题就很难处理。

关于中国篮球在数据层面还欠缺什么,应该如何与实战结合,以及更多的数据概念和拆解方法,篇幅有限,这里不再赘述。欢迎从业者就具体问题与我们进行深入探讨。

作者简介:张文静,笔名@Xuanmao,是一名篮球媒体人,从业十余年。从2008年夏天开始,他阅读并翻译了大量美国专家的篮球评论,对篮球数据和视频进行了详细研究,目前在微博上运营着一个付费专栏。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/13821.html