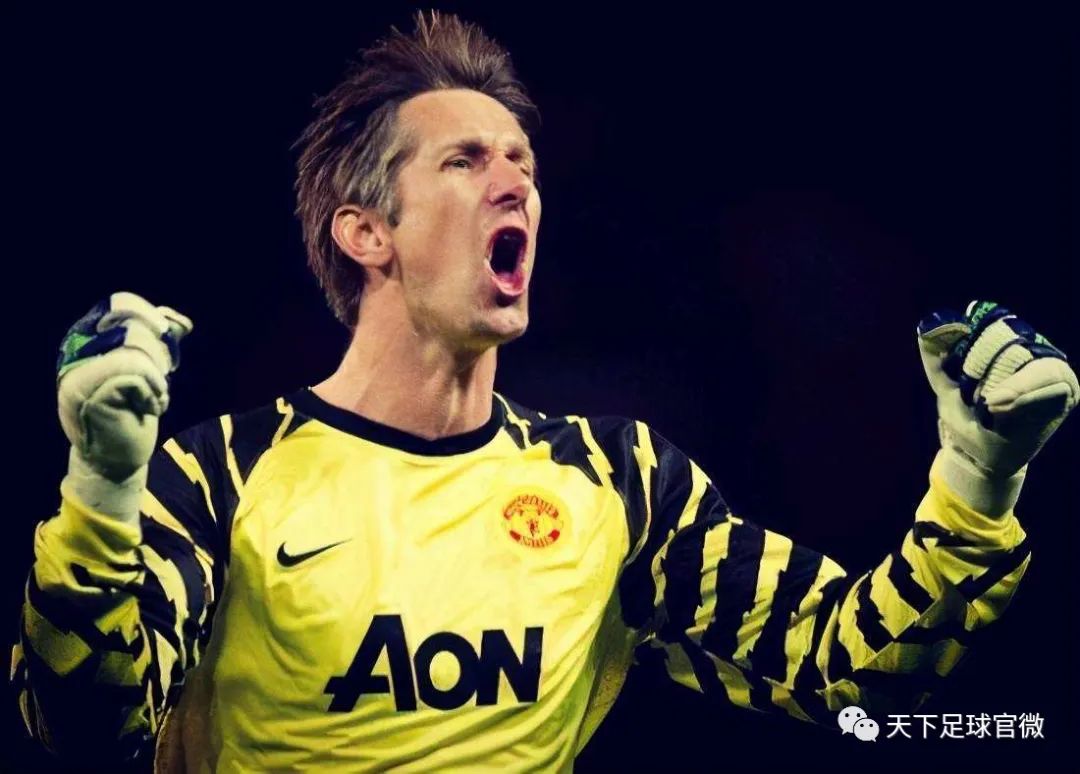

图片说明:1978年泰国曼谷亚运会,石美琴获得3米板亚洲冠军。新华社

为妻子建造一座跳水池是前亚洲蝴蝶王郑健的心愿。我们为什么要建跳水池?郑健、施美琴告诉本报记者。

希望私营潜水业蓬勃发展

5米深的跳水池设有一米板和三米平台,两百多吨恒温水24小时循环。这个跳水池成了半年前开业的体育俱乐部的“样貌”。隔壁的陆上训练室,垫上训练、专属卫生间和更衣室也都配备到位。跳水池外有一座真人大小的石美琴跳水造型雕塑。旁边是中国跳水世界冠军名单。史美琴笑着说:“郑健希望我退休后有事可做,这样我就会幸福。”看似一句玩笑,却蕴含着丈夫对她深深的爱。

图注:石美琴跳水形态真人大小雕塑网络图

事实上,一生专注于青少年运动训练的夫妇俩一直有一个心愿,希望私人跳水能够蓬勃发展,希望上海跳水能够后继有人。他们的计划是,学校恢复正常后,招收一批幼儿园和小学的孩子来学习潜水,就像吴敏霞当年那样。

史美琴回忆,最早,上海跳水队训练的上海游泳馆既有三级队,也有二级队,一贯地培养后备人才。 20多年前,上海游泳馆三级队被取消。如今,只有黄浦、杨浦、徐汇等少数业余体校拥有三级球队,训练集中在东方体育中心。选拔人才少,知名度窄。不过,私人俱乐部模式在欧美、日本等国家已经推行多年。 “中国跳水队是当之无愧的梦之队,但跳水不应该只是少数职业运动员自己玩的运动。我们希望更多的公民能够真正走近跳水这项运动,我们也欢迎家长要支持孩子学习潜水。”郑健说道。

图注:受访者郑健、史美琴家人提供

让运动成为一种生活方式

郑健热衷于群众体育训练。他有一句口号:“从户外到室内,从娱乐到常态,让人们一年365天都有条件参与运动,让运动成为我们的生活方式。”

还记得1992年,郑健去日本神奈川的一家具乐部担任游泳教练,后来升任总经理。但随后他毅然放弃了国外的奢华生活,回到国内,将游泳运动普及到了群众中。参考在日本积累的经验,他编写了自己的教案,希望人们对游泳的理解不仅仅是竞技和夏季游泳,而是一种终生强身健体的手段。

图片说明:1988年韩国汉城奥运会,郑健进入100米蝶泳B组决赛。新华社

早在2001年,郑健的第一家游泳俱乐部就利用南丹路游泳池开业。试水一年后,徐汇区开始推动“全区人人学游泳”,在全市率先开展。随后,闵行区政府将学生游泳学习纳入政府务实项目。每年约有1.5万名三年级小学生在郑健领导的游泳协会培训机构学习游泳。从创办闵行区游泳协会并担任副会长,帮助闵行区管理五个室内健身场馆,到开设四家自己的“伊力健身俱乐部”,郑健的职业生涯从单纯的游泳发展到今天的健身全覆盖,受益更多和更多的公民。

史美琴却结为夫妻,回到上海跳水队任教。里约奥运会前,陪伴着曾经迷茫的吴敏霞,最终见证了她的运动生涯在硬件上画上了完美的句号。而在退役前,她还亲自去体操队选拔“重要人物”,最终找到了宝藏陈钰琪。后者仅用两年时间就为国家队完成了三级跳远,并在去年的游泳世锦赛上一鸣惊人。

图注:吴敏霞和施美琴的网络图片

郑健看在眼里,记在心里,“她对跳水无法放弃,关心上海跳水后备力量的培养,我既然有游泳训练的经验,为什么不建一个专门的跳水池呢?给她为了上海的跳水事业。” ”

适合不同人群

历经三年,第四家伊利体育俱乐部终于建成。每一寸设计都是由郑健亲自完成。

二楼50米标准泳池,天花半透明。透过前面的玻璃可以俯瞰河流,就像一个无边泳池。一楼的天花板上有一块透明的亚克力板,可以看到游泳者在晶莹剔透的水中游泳。快来游泳吧。最重要的是,过滤设备全部采用进口,设备管道直接“暴露”在一楼的立柱上,让健身人群看到后对水质感到放心、放心。

图片说明:这个跳水池是俱乐部的“门面”。照片由受访者提供

一楼健身房的大部分设备都是从国外购买的。一批先进的拉伸器材在国内普通健身房中是极为罕见的。参考了上海跳水队训练室的设计,健身房的墙壁上安装了一流的木条,供大家伸展运动。更新颖的是,健身房使用进口设备进行面部识别进入和指纹刷卡进入储物柜。

与市场上普通连锁健身房不同,伊利由于提供高标准的服务,年费相对较高。不过,郑健自豪地说:“我们四家具乐部没有隐性开支,从不搞私教销售,保证大家都能安心锻炼。”所有现场教练均提供免费指导,包括团体健身课、动感单车等课程。

虽然跳水训练班还没有开始,但游泳训练班很快就会恢复。和以前一样,游泳训练课程的价格对于所有年龄段的人来说都是实惠的。待疫情结束后,四家具乐部也将恢复为学校游泳提供公益教学服务。

在郑健的健身蓝图中,既有服务高端人群的高端健身房,也有政府管理的公益性健身场所。十年前的价格至今没变,游泳20元一场,乒乓球3元一场。台湾一个羽毛球场要20多元。

图注:闵行区银都路伊利体育俱乐部网络图

从健身房到青少年体育训练,郑健说:“我们热衷于提高青少年的身体素质。”

这家最新的伊利体育俱乐部在去年开业仅一个多月后,就因COVID-19疫情而关闭了三个月。现在重新开放了,会员仍然不多,跳水训练还要等一段时间,但郑健和施美琴即使赔钱也有信心继续下去。 “体育产业的发展需要我们全体体育人的推动,我们有这个信心。” (新民晚报记者 陶星英)

记者手记丨《花耕者》

20世纪80年代中国第一对“亚洲蝴蝶王”和“跳水女王”组合,如今已经在一起33年了。世界杯、亚运会、全运会,伴随着《志愿军进行曲》,郑健和石美琴一次次站上最高领奖台。

奥运会追求更高、更快、更强的精神。郑健和施美琴是那种勇于离开生活舒适区、敢于拼搏的人。 20世纪90年代,日本游泳是中国游泳的目标,日本游泳的大众普及程度远远领先于中国。郑健萌生了东渡求学的想法。 “去日本之前我就有一个计划,等我学到一些东西,我就会回来。”郑健说道。

两人回国后,又重新投资上海的体育产业。丈夫推动全民健身,妻子培养上海跳水人才。一起在泳池里度过了40多年,夫妻俩有一个共同的理念:运动不只是为了追求金牌,而应该成为普通人生活的一部分。

施美琴从上海跳水队退役后,担任上海跳水协会秘书长。每年举办的公民潜水节都得到了参与民众的强烈反响。 “和游泳一样,跳水并不是一项高不可攀的运动,也不仅仅是职业运动员的竞技运动。”

现在,他们参考20年前上海游泳训练的模式,想让跳水成为一项亲民项目,让跳水的快乐和满足走进千家万户。

我很高兴,几十年来,上海体育人才辈出,上海体育人为推动体育事业发展不懈努力。从竞技体育到全民健身,这对上海游泳夫妇一生致力于体育事业。他们以自己的方式,默默无闻地充当着上海体育产业的“使者”。 (陶杏英)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/18634.html