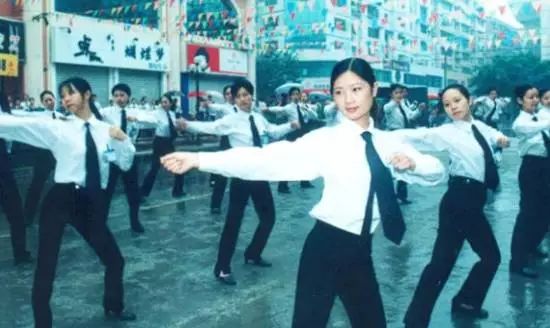

清晨,喇叭声响起,音乐充满了整个校园,震耳欲聋。大家冲出了床铺的牢笼,赶紧跑到操场上锻炼身体,开始了新的一天。那时候,广播体操大概是内宿生活中最烦人的事了。

无论是在学校、工厂还是办公室,无论是“叛逆的野马还是软弱的书呆子”,集体练习都是几代人共同的记忆。最让我难忘的是每天早上宿舍门快要关的时候等我的好朋友。她已经洗漱完毕了,却还愿意等待每天睡懒觉的我。当我们到达操场时,音乐已经播放了一段时间。我们站在队伍的最后,气喘吁吁。

在强制锻炼的时代,千篇一律的动作令人厌烦,而想要伸展自己的个性就像虫子在抓心。此外,胸腹挺拔的领教员、躲在厕所里躲避炼功的同学、炼功后男女熙熙攘攘的走廊,都成为青春记忆中最难忘的时刻。

做运动也有好处。小小年纪,很多人每天做练习,就是为了能偷偷地看一下隔壁班的人。没有人知道,操场上伸手伸腿的人们中间,隐藏着多少惊心动魄的场景。他们在地上相遇,年轻的目光一天天倾注,他的背影也渐渐高高起来。

有人说,这种杀死数千人的广播体操是如何侵入中国人民的青少年的呢?

秘密任务

近代史上,中国人经常被嘲笑为“东亚病夫”。

举个例子,据说1936年在柏林举行的奥运会上,中华民国代表团参加了近30个比赛项目,代表团共有140多人。除了一名进入半决赛的选手外,其余选手都在预赛中被淘汰,全军覆没。当运动员回国途中途经新加坡时,当地报纸刊登了一幅讽刺他们的漫画:奥运五环下,一群骨瘦如柴、长辫子、长袍、马褂的中国人,抬着一只大鸭子。担架上的鸡蛋,标题是“东亚病夫”。

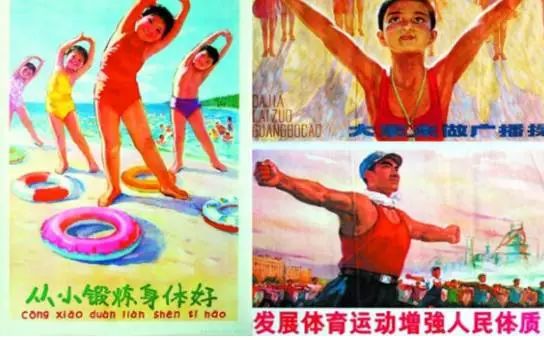

“东亚病夫”一词已成为中国人民的名片。嘲笑是小事,却是对国家的大侮辱。新中国成立时,美国学者得出结论:中国人的平均寿命只有35岁。于是,发展体育的想法就成了一颗种子,开始生根、成长。

1950年秋,中国体育总组委派出一支神秘队伍前往苏联考察。在此期间,他们得知该国即将与朝鲜开战。

回来后,队里唯一的女队员杨烈提交了一份报告。她把头发剪到了耳边,报告建议创立一套全民健美操,动员全国人民提高身体素质。由此,中国正式迎来了广播体操半个多世纪的历史。

此后,“每天早上一定要锻炼身体”成为抗美援朝战争的爱国口号。全国人民一边闻着朝鲜战场的硝烟,一边做整齐划一的动作,生怕做得不好,不够爱国。

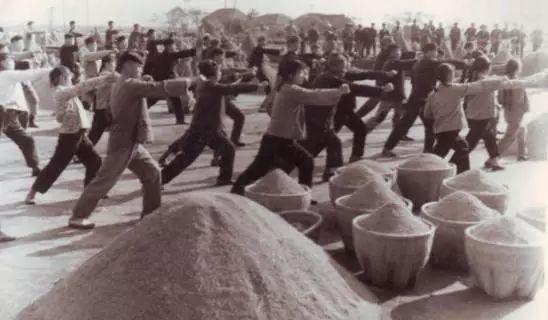

第一组广播体操依靠无线电,动作非常简单。第一节“下肢运动”只是踏步; “肢体运动”的第二部分涉及弯曲腿部和伸展手臂。然后是八节,每节几乎只有一个动作,总长度大概五分钟左右。全国人民纷纷响应号召。当音乐一起响起时,他们所做的一切都暂停了,身体开始移动。

广播体操不需要特定的场地或任何设备。前苏联诗人吉洪诺夫访问中国后在诗中写道:“当北京人出来做广播体操,把最后的噩梦赶出沉睡的家时,这座城市整齐的小巷、街道突然变成了运动场。”

集体精神

无论是寒冷的冬天,还是炎热的夏天,只要广播炼功音乐一响起,人们就会立即从床上爬起来炼功。甚至当年,法国、埃及、伊朗都派代表团来考察中国工人的伟大实践,都感受到了社会主义的繁荣昌盛。

广播体操的推广展示了新政权的强大威力,扭转了人们对新中国软弱的印象和对“东亚病夫”的嘲笑。每一个独立的个体都因集体的召唤而与国家人民紧密相连,共同生活、共同成长。如果新中国成立前三十年拍一部国家宣传片,一定会有一群人齐声炼功的场面。

第二套广播体操正式公布时,邀请了苏联专家帮忙设计,多了几分洋气。有的女性锻炼时要求弯腰、踢腿、蹲下,活动起来非常困难。他们经常变得害羞、脸红、叽叽喳喳、一起大笑。有些人害怕尴尬,说自己生病了,而另一些人则说他们需要母乳喂养孩子。但当时的领导非常严肃、严格,把他们“炸”出家门去做工作。光是排队就排了半天,还得清点人数。

文化大革命爆发后不久,全国掀起了效忠伟大领袖的热潮。广播练习演变成报价练习。设计者煞费苦心,苦思冥想,最终将《毛泽东语录》融入到语录练习的每一个动作中。

例如第一节“领导我们事业的核心力量是共产党,指导思想的理论基础是马克思列宁主义”。动作为上身动作,举臂、挺胸、抬头,表现出对它无限的信仰和崇敬。 ……

这种广播演习更像是一场政治仪式。第三套广播体操颁布时,每天上午10时30分或下午3时30分,北京市直属大楼前的空地上总有七八百人在做广播操。

第五组转播练习引入了“出拳练习”。一位人士回忆说:“当时老师说一拳要打美国皇帝,一拳要打苏修。从那时起,我仍然很努力地练习,因为这两拳...... ”。

那时,无论男女老幼,都怀着强烈的情绪进行炼功。

一位62岁的工人谈及炼功时说:“回想旧社会,当我们当职员的时候,生活都没有保障,怎么谈炼功?解放后,党关心群众炼功。”我们重视员工的身体健康,规定每天工作八小时,生病时可以享受公共医疗,还开展体育活动,增强身体素质。工人当家作主为国家、为员工锻炼身体,阶级感情浓厚。”

现代广播体操

《旭日东升》《时代呼唤》等具有中国特色的广播体操并没有被现代人完全遗忘。学生仍然是其最忠实的执行者。

帕特里克·怀特利在《中国日报》上写道,孩子们很幸福,我已经从他们身上看到了中国的未来。是的,当我第一次看到学校里的活动时,我只看到了中国的“老套”:做操、唱国歌、升国旗,但这就是我对中国校园的最初印象。随着我观察的增多,整个群体都变成了各有特色的“个体”,他们精彩的生活一一展现在我的面前。

大家都熟悉学生时代,就是不用上体育课,但要做广播体操,还会有专门的考勤员;运动会可以不开,但一定要有广播体操比赛。广播体操一方面抹去了几代人的个性,更多地给我们留下了集体审美的印记。 2008年奥运会上,数万人雄伟的整体表演,依然成为中国向世界展示的社会主义形象。

如今的街头,大妈们都热衷于让人上瘾的广场舞,这也与广播体操有着共同的基因。

经过多年的广播体操,你可以将其视为一种简单的健身方式,也可以将其视为一种集体的审美和政治需要。然而,在几代人的心中,它却是不可磨灭的记忆,永远铭刻在记忆的长河里。

你小时候练过什么广播体操?

参考:

1 《广播体操:体能与政治》,中华遗产,2012.01

2、《中国生活的记忆:中华人民共和国成立65周年的民生往事》

3.《我国广播体操60年发展回顾与展望》刘俊毅、徐莹、马锐

如果你觉得今天的文章不错

动动手指,给易都君竖起大拇指

搭讪君的传送门

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/9665.html