改革开放后,党中央回归人才战略定位,改革体制、创新制度、完善政策,推出了一系列重大举措,激发各类人才特别是科学技术人才的创造力。科技人才。我国教育和科技产业迎来发展时期。春天。

以中共十一届三中全会为契机,党的中心工作开始实现根本转变,改革开放拉开了序幕。

随着经济建设的迅速恢复和政治混乱的恢复,急需一大批适应“十”后经济发展要求和改革开放步伐的各类优秀人才。多年的动乱”。亟待改革传统人事人才工作体制机制,在政策措施上取得突破。 ,挣脱限制各类人才的束缚,激发各类人才的创造力。

拨乱反正,回归人才战略定位

党的十一届三中全会后,以邓小平同志为核心的第二代领导集体提出了“科学技术是第一生产力”的新理念,强调搞好社会主义现代化建设,必须依靠科学技术和人才。 。

邓小平同志在一次重要会议上指出,我国现在面临的严重问题不是四个现代化的路线和政策错了,而是缺乏一大批实现这个路线和政策的人才。在党的工作中心转移和改革开放的关键时期,党中央把人才和人才工作重新摆到重要战略地位。

提出了干部人才队伍建设“革命化、年轻化、知识化、专业化”的方针。一大批符合“四化”要求的优秀中青年人才进入各级领导班子和干部队伍,极大优化了干部人才队伍的年龄、知识、专业结构。

提出“打破干部任期制,建立正常退休制度”的要求,形成干部人才队伍新陈代谢机制。

提出“尊重知识、尊重人才”的重要思想,要求同一切轻视科学技术、轻视智力开发、轻视知识分子的行为作斗争,坚决纠正轻视知识分子的局面。

同时强调大力发展科技教育,大规模开展继续教育培训活动,为人才成长和能力提升营造良好的社会氛围。要着力落实知识分子政策,对人才在经济建设和社会发展中决定性作用和地位的认识不断增强。

特别是首届全国科学技术大会的召开,极大地调动了广大科技人员的积极性和创造性,为今后深化改革、扩大开放奠定了坚实的人才思想、理论和舆论基础。对外开放和经济发展。

图为1978年全国科学大会现场

改革体制充分释放人才智力

党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》特别强调,我们的一切改革必须有利于推动科学技术进步,有利于调动广大人民群众的积极性和积极性。充分发挥人才智力开发能力。

中共中央在《关于科技体制改革的决定》中进一步强调,要破除制约科技人员智慧创造力发展的体制机制弊端,扭转科技人员限制过多、人才无法合理流动、智力劳动无法获得的问题。要有尊重的局面,创造人才辈出、人尽其才的良好环境。

为贯彻落实上述《决定》,国务院发布了《关于科技人员合理流动的若干规定》、《关于促进科技人员合理流动的通知》和《科技人员兼职工作》。 1983年7月、1986年7月和1987年9月的《科技人员条例》等法规作出了一系列政策规定,消除了体制上的束缚和限制关于科技人员。地方各级党委和政府结合本地区实际,相继制定出台了配套政策措施和实施细则。科技人员首先响应党和国家的号召,开始冲出体制“牢笼”的“深院”,走上经济建设的主战场。

创办、承包、租赁企业

一些积压中浪费、使用不当、立志在经济建设第一线“突围”的科技人员,包括一些科技管理带头人,先后采取组织选拔、借调、党政机关、高等院校等高校、科研院所、大型国有企业“上山”“下海”创办企业停薪留职、辞职等、承包企业、租赁企业立足自身专业技术特长、经营管理经验,大力发展实体经济。

据调查,截至1989年底,仅辽宁省党政、群团、事业单位就有各类科技人才1223人,其中市、厅、县科技管理带头人上山创业、租赁企业的各级人员。

农业科技承包

党政机关事业单位特别是农业、林业、果业、畜牧和农技推广部门的科技人员深入农村田间地头,与农民洽谈签订农业科技承包事宜,包括农作物增产承包、林果收入承包、畜禽承包、防病承包、技术指导与咨询、收购运输承包等。

科技副县长

改革开放后,一些县委、县政府开始尝试从国家和省属高校、科研院所等单位聘请科技副县长,解决科技力量不足的问题。科技副县长、科技副市长、乡镇科技副市长、集体企业、乡镇企业科技副主任等应运而生。到1989年底,全国20%的中小城市、70%的欠发达地区县、30%的欠发达乡镇和部分集体乡镇企业有科技代表。

技术人员兼职

在国务院《科技人员兼职规定》指导下,中央对地方政府、高等学校、科研院所、设计单位和厂矿企业科技人员的支持通过兼职发展中小企业、集体企业、乡镇企业和农业农村经济。 。科技人员兼职服务成为这一时期充分发挥科技人员创造活力的有效途径。

创新制度激发人才创造活力

有突出贡献中青年专家选拔制度

随着我国改革开放和经济社会发展的加快,急需大批专家特别是中青年专家。

为了解决这个问题,中央书记处于1983年3月提出,对国内外著名、有贡献的中青年科学家的生活条件应作为特例解决。

基于上述精神,中组部、中宣部、劳动人事部、财政部立即起草了《关于优先改善青少年和青少年生活待遇的通知》。 1984年初发布实施的有突出贡献的中青年科学技术和管理专家。《通知》明确规定了评选的意义、目的、条件、范围和改善生活条件。同时决定,每两年评选一次有突出贡献的中青年专家。

1984年12月,全国产生了第一批424名有突出贡献的中青年专家,包括陈景润、宋健、周光召、陈敏章、路甬祥、茹欣等,共三批1984年至1989年六年间评选,全国有1800多名做出突出贡献的中青年专家获此殊荣。

享受政府特殊津贴专家选拔制度

1989年3月,中央政治局决定向在“四个现代化”中做出突出贡献的专家、学者和技术人员发放特殊津贴。据此,人力资源部立即制定了实施方案。经过深入研究讨论,决定首先解决有突出贡献的科学家、专家、名教授、学者报酬低的问题。办法是:为1000人左右提供每月100元的生活补助。建立享受政府特殊津贴专家选拔制度,已成为党和国家人才工作领域的知名品牌工程。

院士制度

1984年12月,中央书记处会议决定在我国建立院士制度,将“教职工”改为院士。 1988年11月,中国科学院学部主席团召开常务主席会议,讨论完善建立健全院士制度。 1989年底,中国院士制度初步形成。随后举行的中国科学院院士大会上,选举产生了第一批96名中国工程院院士。

院士制度的建立和不断完善,为我国高端科技专家人才的选拔、培养、使用和管理,形成国家级高端科技专家人才队伍提供了制度保障。以及全国乃至全球的科技领域。它提供了制度保障,激发了我国高端人才在世界科技前沿探索和研究的创造力。

专业技术职务聘任制度

1979年,党中央、国务院决定恢复专业技术职称评审,从高等教育、工程、农业、卫生、科研等22个专业技术职称系列开始。

1986年2月,国务院颁布《专业技术职务聘任制实施条例》,在全国全面实行专业技术聘任制,实现了由聘任制到聘任制的制度改革,形成了专业技术职务聘任制。新时代我国专业技术职称制度的基础。框架体系。

截至1989年底,全国企事业单位首次专业技术职务评审招聘工作全部完成,共有超过3600万专业技术人员取得了相应的专业技术职务资格。

注重发展,提高人才创造素质和能力

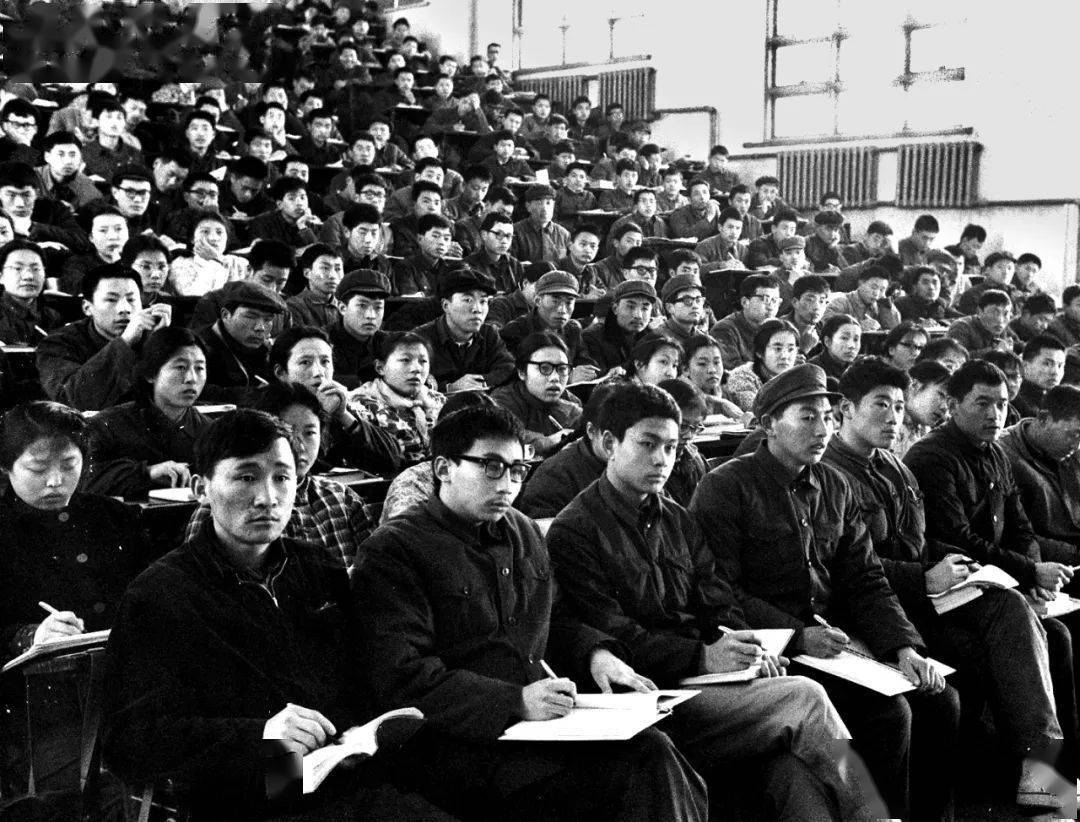

恢复高考全面培养青年知识技术人才

1977年10月,党中央决定恢复“高考”。国务院出台一系列有关恢复“高考”的文件,结束了我国人才发展和培养停滞的“十年动乱”。

“高考”制度恢复后,不仅有城乡知识青年积极参加,还有许多经验丰富的工人、农民、军人积极参加。放宽申请条件,降低入学门槛。

据统计,1977年冬,全国普通高校通过“高考”考入大学的人数达27.8万余人; 1978年春,全国普通高等学校录取人数达40.2万人。截至1989年底,全国普通高校有579万余人通过高考考入大学。这些人毕业后,大部分成为我国科技、卫生、教育等事业和企业发展的骨干人才,有的成为党政管理和领导人才。

清华大学1977级学生在课堂上

成人教育全面提高在岗人才知识技术能力

1966年,停课、暂停高考后,高中一年级到三年级的大批学生开始进入党政团体、公安机关、执法机关、到1970年,他们中的许多人担任了行政领导职务,许多人进入了专业技术人员的行列。由于这些人员不具备相应的学历或知识和技术水平,其晋升受到阻碍,工作积极性和创造性受到严重影响。

为此,党中央、国务院决定,对不具备相应学历或者知识技术水平的中青年干部和专业技术人员进行有针对性的成人教育。由此,出现了广播电视大学、职工大学、职工业余大学、函授大学和夜大(简称“五大”)的成人教育形式。后来还进行了自学考试。 “五大”成人教育涵盖专科、本科、在职研究生。此外,一些省、市、自治区还在相关院校开设了专业课程,培养和培养后备干部人才。

通过“大五”或自学考试取得相应学历或达到相应知识技术水平的中青年人才在各自岗位或急需的地方晋升;大部分原工人、农民已成为干部或进入专业技术人员队伍,他们的聪明才智能够在经济建设、科技进步、社会发展中得到充分发挥。

继续教育注重提高专业技术人员的创造力

我国专业技术人员继续教育制度始于20世纪70年代末改革开放后。 1979年5月,中国政府派代表团参加在墨西哥城举行的首届世界继续工程教育大会。

1980年,在国民经济和社会发展“七五”规划中,首次提出:“逐步建立健全科技人员继续教育制度”。 1983年,劳动人事部科技干部局设立继续教育处。各部门也相继设立继续教育机构。 1984年11月,中国继续工程教育协会成立。

1987年10月,国家经委、科委、科协联合发布了《企业科技人员继续教育暂行规定》;同年12月,国家教委、劳动人事部等部门联合发布了《大学毕业后继续教育暂行规定》。继续教育活动的重点是增强专业技术人员的新知识、新技术能力,增强专业技术人员的创造力。截至1989年底,全国企事业单位专业技术人员多层次、多形式、多渠道开展了继续教育活动。

大规模继续教育活动的实施,不仅全面提高专业技术人员的整体创新素质,而且带动相关科技和产业发展,获得人才、科技、经济效益和社会效益。

博士后流动站,发展和培养高层次科技人才

1983年、1984年,李政道先生两次给邓小平同志写信,提出学习借鉴世界上一些发达国家的成熟做法,在我国建立博士后流动站,实行博士后制度。他认为,中国必须培养一些能起带头作用的高水平科技人才。

图为中国博士后制度创始人李政道(中)出席清华大学博士后成立20周年活动

1984年,邓小平同志会见李政道先生,详细听取了关于实行博士后制度的意见和计划。他指出,这是培养和使用高层次科技人才的新方法、好制度。 1985年,国家科委、教育部、中科院向国务院提交了《关于试点博士后科研流动站的报告》。国务院立即批准了该报告,标志着我国博士后制度正式建立。

博士后科研流动站的设立,为高校和科研院所提供了吸引、培养和使用高层次青年人才的新途径,也为青年博士脱颖而出创造了一条发展道路。截至1989年底,全国共有博士后科研工作站300多个,共招收博士后研究人员约9000人,毕业生约5600人。

市场配置,人才创造活力在流动中实现

人力资源市场配置是伴随我国改革开放和社会主义市场经济进程而发展起来的。 1978年至1982年,以市场配置行为为特征,为适应政治混乱和经济调整恢复的需要,人事部门在全国范围内逐步开展了未培训人才使用的调整、富余人才的调整和剩余人才的调整。人才空缺、人才兼职、智力下乡、厂校合作、外资、民营企业等多种形式输送人才和智力,打破了人才规划配置体制,促进创造人才 市场。

1983年3月,以全国第一家人才流动服务机构在辽宁省沉阳市成立为标志,人才流动工作进入了政策推动、制度支持、渠道畅通的新阶段。 1989年底,全国各省、直辖市、自治区和大部分城市建立了人才流动服务机构;国务院出台多项促进科技人才合理流动和科技人员兼职就业的政策法规,各级政府也及时制定出台实施细则。一些省份还出台了以省政府名义进行人才流动纠纷仲裁的规定,促进人才流动有序发展。

1987年5月,全国第一个人才市场在沉阳开业,辽宁省人才市场随即挂牌。此时,我国已进入人力资源市场配置时代。 1989年5月,人事部召开第一次全国人才流动工作会议,总结10年来全国人才流动和人才市场建设的成果和做法,并提出建立人才流动市场的思路统一思想,为人才市场发展奠定基础。为国家发展战略奠定坚实基础。

人才市场的建立,为人才充分发挥作用、释放创造活力提供配置机制、社会载体、人才保障和服务体系。同时解决了流动人才进入市场的后顾之忧。据统计,截至1989年底,全国各类人才服务机构共接待流动人才1601万人,帮助256万多人找到了能充分发挥作用的单位、工作或岗位。

国际合作、人才培养和使用开始与世界接轨

派遣学生出国留学

1978年改革开放伊始,邓小平同志就提出了扩大出国留学的设想。党中央决定采取国家、单位和个人相结合的方式,组织选拔国内合格青年人才出国留学、访问。

1989年,党中央、国务院明确了“支持留学人员留学、鼓励回国、来往自由”的留学人员工作政策。与此同时,从中央到地方机关、人事、教育等部门制定出台了一系列政策措施,支持合格人才出国留学、学成后回国任职。

这一时期出国留学的人中,国家公派留学的约占20%;单位公开资助的占30%左右;自费出国留学的占50%左右。这些留学人员大多回国,成为国家或单位科学研究、科技攻关、新产品开发、新技术推广的推动者和实践者。

引进国外专家情报

1983年7月,邓小平同志发表《利用外国智力,扩大开放》的讲话,提出利用外国智力,邀请部分外国人参与我国重点建设和各方面建设。同年8月,党中央、国务院印发《关于引进外国智力推进“四化”建设的决定》,成立中央引进外国智力领导小组。

同年9月,国务院发布《引进外国人才暂行条例》,进一步明确了引进外国专家智力的目的、标准条件、管理任务和保障措施。随后,地方各级党委和政府出台实施细则,成立工作机构,大力开展引进外国专家智力工作。同时,引进外国专家智力及其项目列入国家“七五”重点建设项目、重要技术改造项目和重大科技攻关项目引进外国人才计划。

组织海外培训

出国(境)培训是我国人才与国际接轨的重要举措。 1986年7月,中央引进外国专家智力工作领导小组办公室颁布了《选派出国实习人员暂行办法》、《项目管理暂行办法》、《外国人管理条例》面向工商企业出国实习培训。初期派出对象为工业、交通等行业的专业技术人员;后来扩大到包括企业管理人员。截至1989年底,全国共派出各类企事业单位专业技术人员40万余人次出国实习培训;选拔企业中高层管理人员近10万人。

项目合作与交流

在李政道先生的推动下,中美两国于1981年启动了CUSPEA(中美联合物理研究生项目)项目,我国每年选派百名左右的学生赴美攻读博士学位。同时,我国还与美国等发达国家开展访问学者项目,选派中青年专家学者到国外大学、科研院所学习考察一年以上。此后,我国与世界发达国家开展了越来越多的人才技术合作与交流项目。

(作者是中国人才研究会副秘书长、研究员,享受国务院特殊津贴专家。最初发表于《中国人才》杂志2021年第4期。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/22524.html