将捞出的河蚌用刀剖开,晶莹圆润的珍珠散发出光泽。日前,记者来到浙江省诸暨市,亲眼目睹了“开蚌取珠”的精彩时刻。值得一提的是,这些或埋在蛤壳内壁,或直接滚到眼前的“大珠小珠”,都是当地企业开发的新型珍珠养殖模式的成果。

近年来,诸暨市大力培育珍珠产业创新型龙头企业,研发生态珍珠养殖新技术,彻底解决了传统珍珠养殖空间利用率低、环境影响大的问题。通过技术创新全面推动行业数字化转型,诸暨珍珠走出了一条生态养殖新路。

精准喂养“营养餐”

玉珠还能治污染

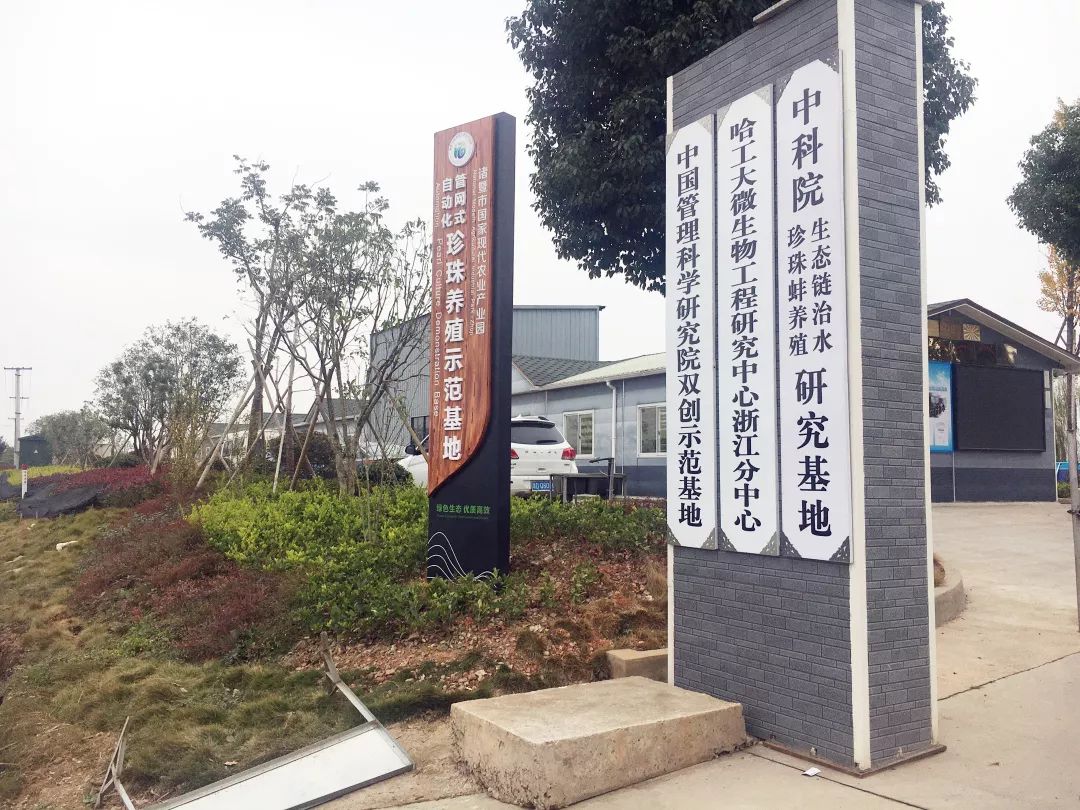

走进诸暨市山下湖镇珍珠养殖示范基地,映入眼帘的是湖水碧波清波的美景。漂浮的白色小球就像一串串“珍珠项链”镶嵌在湖水中。如果不是开发前后的对比图,很难想象这里因养殖蛤蜊和珍珠而产生大量绿色漂浮物,导致湖水变黑发臭。

据介绍,传统的珍珠养殖模式是直接向水体添加肥料,导致藻类大量繁殖,极易造成污染,破坏生态环境。因此,各地政府纷纷出台珍珠禁养令,推动珍珠产业转型。浙江清湖农业科技有限公司研发的自动化管网养殖技术,有效解决了“施肥污染水源,蛤不施肥就生长”的问题。

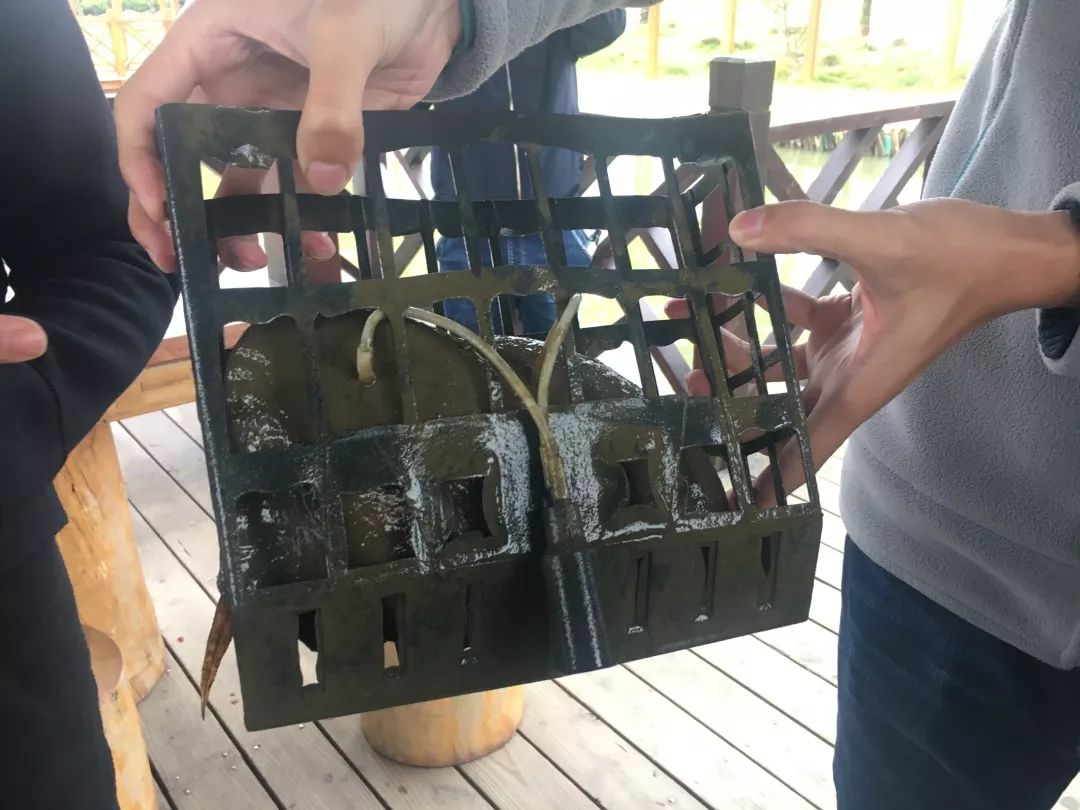

该公司总经理郭伟峰说,湖边矗立的“小房子”正是他们为河崩建造的“别墅区”。在该模型中,主水管铺设在水中,贻贝悬挂在水管下方。室内培育的藻类通过计算机控制的管网系统输送到贝壳上钻有孔的蛤蜊上,并可根据蚌的生长期和季节进行调整。定期定量测量温度、温度等因素,实现像瓶装饮料一样的“精准喂养”,从源头切断污染,让河蚌无“温饱”之忧。

“贝壳是天然的环保动物,它们喝脏水,吐出纯净水,它们是水中的净水器。”郭卫峰表示,河蚌在从人工饲养中获取营养的同时,还能过滤外部水体,成为水处理系统。珍珠养殖的好帮手,也从过去的污染产业转变为水污染治理产业。

他告诉记者,传统养殖模式下,每亩只能饲养1000只蛤,但现在每亩可以饲养5000至6000只蛤。新的养殖模式大幅减少劳动力,扩大养殖密度,实现“机器换人”的同时实现“设施空间增加”;它还缩短了养殖周期,使珍珠可以常年进行解剖,珍珠的品质也得到显着提高。 。

该技术入选2018年浙江省水产技术推广系统15个“绿色发展好模式”之一,并得到全省推广。已应用于杭州八卦田产学研基地、杭州南港河水体治理等项目。记者采访当天,50万只河蚌装上卡车运往山东,用于兖矿塌陷区生态修复工程。

此外,除了分解利用湖底原有营养丰富的物质外,清湖农业还与某大型养猪场签订合同,将室内的猪粪转化为液体生物有机肥和藻类,输送给贝类。 、解决畜禽粪便问题。渣液处理问题。经过三年的测试,证明山下湖开发1000亩水域可消化处理1万头猪的粪便。

在温室里“制造”珍珠

数字化提高亩产

今年5月,全国首批工厂化养殖珍珠在诸暨市姚江镇霞浦村浙江百日拉农业科技有限公司成功开业,标志着这项全球首创技术取得成功淡水珍珠养殖。

据介绍,该公司自主研发的自动化养殖控制系统,可自动进行数据分析、水质监测、营养物投喂等。通过淡水珍珠养殖水域生态调控、电刺激、声波、次声物理刺激技术,提高淡水珍珠养殖综合质量。经济效益,减少养殖污染,提高珍珠优质率,提高珍珠产业上游整体技术水平。

在百味来的工厂化养殖池中,河蚌被放置在四层架子上进行立体养殖。饲养环境为闭路。池塘内的水经过过滤、消毒、灭菌等工序后重新进入养殖池。水体只流入不排出,温度始终保持在28摄氏度左右,最适合河蚌生长。

“这种模式实现了水资源的循环利用,实现了废水零排放,养殖密度可以达到传统水平的50倍以上,大大提高了亩产养殖效率。”该公司办公室主任刘曙光表示,基于工厂的大数据养殖模式可以实现实时智能检测,管理人员可以在控制室监控生产过程并进行实时管理。

作为全国最大的淡水珍珠养殖基地,诸暨形成了以“珍珠之乡”山下湖镇为中心,从养殖、珍珠捕捞到设计加工的独特珍珠产业链。如今,诸暨珍珠年产量占全国的80%、世界的73%。借力数字技术转型升级,实现科技创新“二次腾飞”。

同时,电商直播销售模式也给行业发展带来新红利。目前,已有120余家淘宝直播商家入驻诸暨珍珠产业创新服务综合体。 618最高销售额突破5000万元,单月销售额突破2亿元。 2018年,山峡湖珍珠产值102.46亿元,同比增长12.74%,实现销售总额300亿元。

“我们的目标是,到2021年,诸暨珍珠产业数字化转型取得明显成效,整体竞争力显着提升。珍珠小镇、珍珠产业创新服务综合体等平台数字化服务能力全面升级,实现全覆盖‘数字治水’。”诸暨市科技局相关负责人表示。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/17234.html