废科举前,临武的办学形式主要有郡学、书院、义学、社学、私塾等。

县学始于汉代的儒学。清朝沿袭元、明制度,设讲授、劝诫各一名。教宇负责祭祀文庙、教导学生和参加每年的县试;学科主任是副职,统称为学术主任。县内的学生人数有限制。临武按照中等县的标准,初中学生限额20人。所谓临生,是指通过县、州、府考试并取得优异成绩,由政府颁发临山的学者。后来又添了十二个文童,叫福生。文童子是尚未被选为进士的读书人。这些人只要考不上进士,即使到了八十、九十岁,仍然会被称为“通”。县城学校不是每天都有课,只是每个月的初一、十五上课。学生们聚集在县学校听课或听讲座,并每季度参加一次作文考试。

志愿学校可分为公办学校和民办学校。志愿学校拥有校地,并为教师提供工资、师生伙食以及参加地、省、省会考试的费用。这是一所全日制学校,每天都有老师和学生上课。林武官开办的慈善学堂始于宋淳佑年间(1241—1252年),清乾隆年间废止。县志愿者学校旧址位于现在的工人俱乐部后面。民办义工学校多为一族或一户所办。较大的家庭通常有免费学校。如杜家村云汉轩义学,是清朝嘉庆六年(1801年)由杜干堂兄弟创办的。拥有校用地70余亩,解决了一大批“有志者”的问题。但家里穷,无法读书。此义学六十三年,共育人10人,育进士1人。这位进士是清朝统治近300年中临武县唯一一位进士。东城还有王家的汉翔义工学校,也有一定规模。

社科是由宗族或村庄共同建设的。与志愿研究不同,社会研究只为教师提供工资,为学生提供学习的场所。一般学校环境都比较好,比如西城李家的百子书店、上桥郭家的真泉书店等。

书院始于唐,盛于宋。唐代这里是藏书之地。宋代以后用于讲学或庙宇祭祀。清代,这里成为专门培养科举人才的场所。有私人举办的书院,也有官方发起、集资兴建的书院。临武书院中,宋代有南训、环庐;元代有雪蓬,明代有白石、无锡(后改尤溪),还有赵大中丞书院。同治、光绪年间,还建有源泉书院、清漪书院。前者在楚江卫,后者在分市。历代书院中,最有名的当属无锡书院。重建后,更名为双溪书院(现临武六中校园内),有耕地、学费100余亩。在学院学习的人分为“学生”和“孩子”两部分。 “生”指公生、临生、增生、毗生、监生,“童”指尚未成为读书人的文童。课程设置和学费分配各不相同。没有年龄限制。名额分为三类:普通课程学生(又称内部课程)、课外课程学生和附加课程学生。普通课程的学生人数是固定的,座位数根据学院用于学费的收入而变化。外国课程学生和附加课程学生都是自费,所以名额不限,可多可少。书院的主人称为山长,临武各书院的山长中学历最高的是举人。

县学、义学、社学、书院等随科举废止而停办。

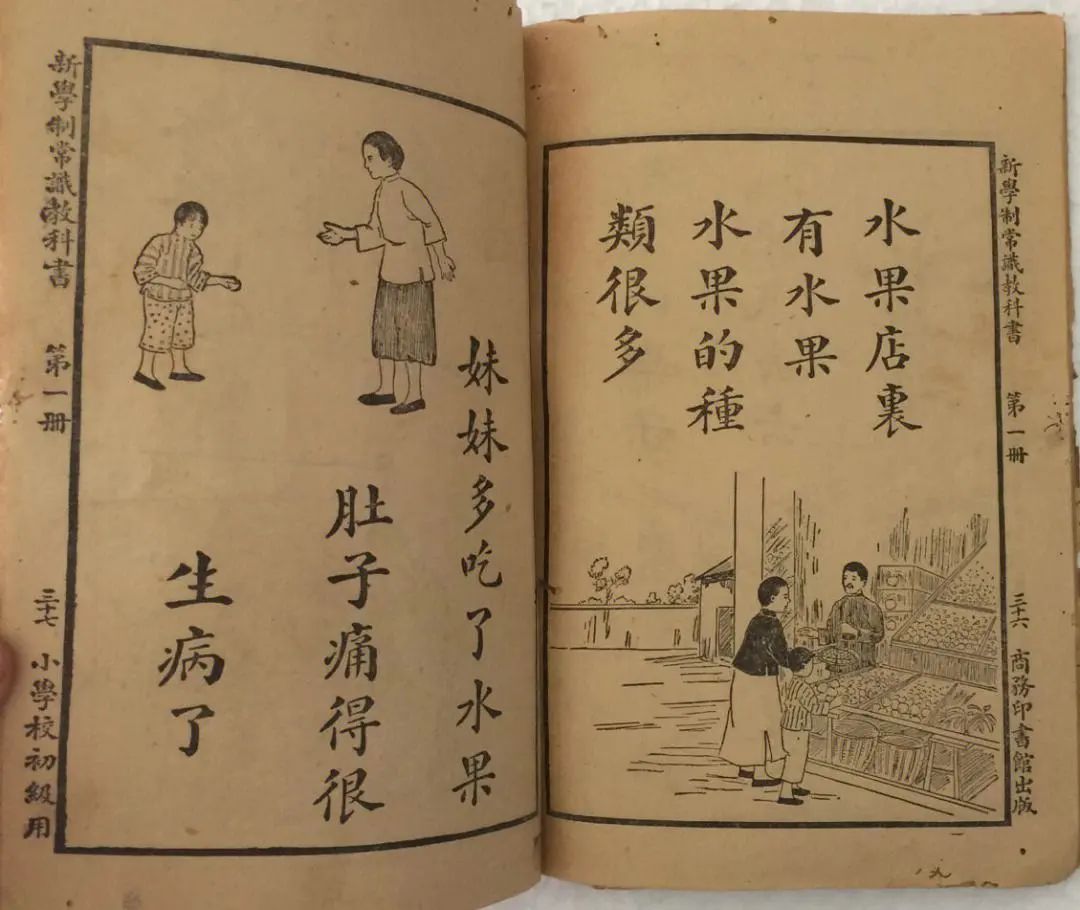

私立学校由民间义学演变而来,历史悠久。清朝末期尤为兴盛,几乎凡是有井的地方都设有私塾。民国时期,虽然新式学校不断涌现,但私立学校数量众多,几乎与普通学校并行发展。民国政府多次下令取缔“维新小学”或更名,但仍予取缔。所谓的改革也叫改革,但实际上是私立学校。至1951年,全县大冲、镇南、三河、麦市、万水地区仍有私立学校存在。私立学校分为“蒙古学校”和“经济学校”。教材、教学时间、办学规模不统一,有时甚至停办。 “梦馆”学生们学习了《三字经》、《百家姓》、《千字经》、《幼学》等启蒙读物。他们主要以识字为主,作业练习只有背诵、对联、描红。私塾老师只教学生读句子,不解释。 “蒙学”大多是几个家庭联合聘请在家教书,也有一些家庭单独聘请私人家教,其他学生前来跟读。私塾老师的工资不高,一般一年十八到二十担小米。平日里,私塾老师亲自主持工作,每月学生们集资招待私塾老师,称为做社。大多数学生已经学习了一年、两年或三年或四年。少数人进入经堂学习手艺,准备科举考试。 《经观》是一些名师学者自己招揽的,重点讲解经书,揣摩如何写经。 “经典老师”的工资取决于学生的数量。一般每个学生每年要缴纳四到五吨粮食,轮流给老师提供蔬菜和柴火。

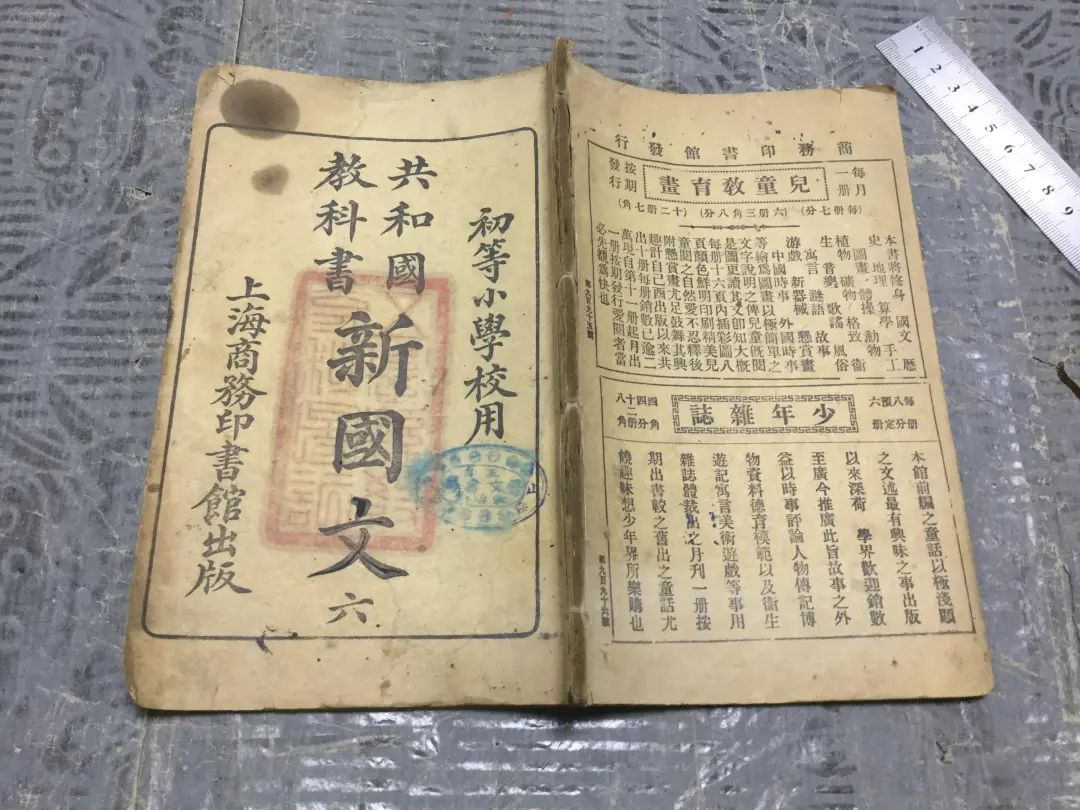

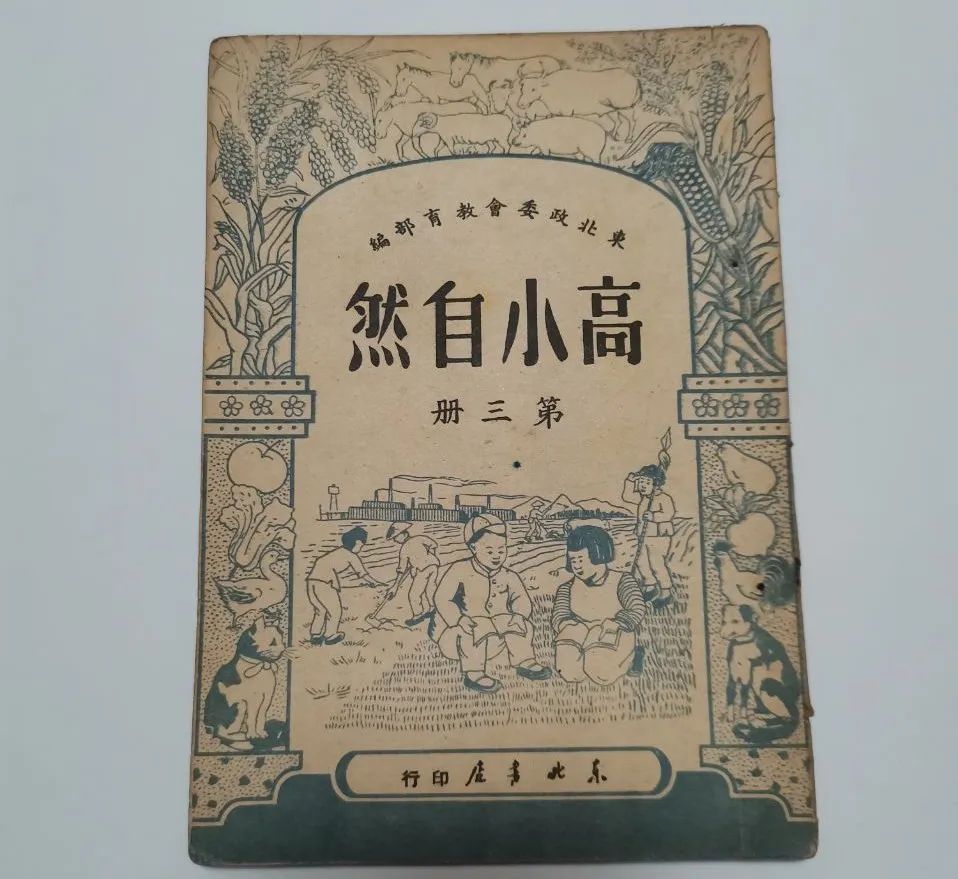

鸦片战争后,西学东传。临武虽然地处湘南偏远,但毗邻粤北,所以新思想传播得更早。光绪二十八年(1902年)四月,县令吴凯在考棚内创办官立高等小学,为湘南最早的学校。同时,实行分组办学的小学38所。西城的寒路和邦山的清澜都是大型小学,每所都有一百多名学生。儿童六岁进入蒙古学校,学制四年;十岁进入普通小学,学制三年;然后进入高级小学三年,小学阶段总共十年。次年,清政府废除普通小学,将蒙古学堂改为初级小学。七岁起学,学制五年,高小改为四年。此时,学校课程有读经、读古诗、算术、历史、地理、修身、科学、作文、图画、书法、体操等,但以读经为主,每节课一课。当天,体操只包括军事练习。

光绪三十四年(1908年),美国人凌孝智在县城柳树街设立基督教堂,进行传教活动。同时,他在教堂内设立了教会小学,课程以圣经为主。

至1911年辛亥革命时,全县有各级小学43所,学生1000余人。

民国成立后,书院改为学校,官立中学改为县立中学,废除读经,增设国文科,小学改为“四三制”。

1919年,县内增设女子学校,分初小、高中两部分。入学人数极少,社会上出现“烦人”现象。它只运行了三年,然后就停产了。

1919年,县内设立高等小学。市区小学在考棚,南区小学在双溪书院,东区小学在汾市康王庙,西区小学在源泉书院,北区小学在汾市康王庙。在麦。市场公平。各区高小的经费由各区自行筹集。原双溪书院经费转入官立高小后,自然划拨给市内高小(双溪书院的房屋移交给南区高小)。初小经费由各村自筹。 ,大多以寺产或划拨校田作为办学经费。县立高中不复存在。

1923年,县女子学校再次开办。从今年起,该县小学实行“仁书学制”,初高中分“四两段”。汉语改为国语,汉语和体育正式引入学校,文化改为公民。体育课也被单一的军事演习所取代,并增加了球类游戏。

1930年,高中教育经费改为县统筹,所有区高中改为县办高中。城南两所高中并入县第一高等小学(简称一校),其余东、西、北三所高中依次合并。称为二校、三校、四校。教会小学今年关闭。此时,全县在校儿童5009人,占适龄儿童的19%。每千人在校学生只有64.9人,教育质量也较低。 1930年,全县第一次小学毕业考试只有25人。 1933年,第四次小学毕业考试中,只有19人获得毕业证书。

1940年实行国民教育,乡村小学改名为“保利国民小学”,经费仍由原办学单位筹集。县高中更名为“乡中央民族学校”,乡名分别为“载城”、“三义”、“梅山”、“麦市”。次年,“三和”(在亭上有五所中心小学)、“中东”(在沙田唐家)、“水兰”(在珠河)、“古溪”(在北溪)、“镇平” (于象狂)。此时,全县有小学258所,学生6737人。

在实行国民教育的同时,民办立兴小学、民办曙光小学于1940年春招生。东城王氏办的仁居小学仍作为民办学校存在,盖堡国民小学位于东城曾氏宗祠。 1949年,汾市小商人何文联创办独资私立小学。临武解放前夕,全县有各级各类小学226所,在校学生6193人。平均每万人只有484名小学生,低于全省平均水平643.7人,比1930年全县平均水平低25.4%。

在中学教育方面,先是清光绪三十一年(1905年),贵阳设有国立中学,临武每年派出12名学生入学。民国元年学校停办。 1917年复校,更名“桂(杨)林(吴)兰(山)嘉(和)联合中学”。不久,改为“湖南省第十四联合中学”。在财政负担方面,学校名额分为五等份,贵阳占两份,其他三个县各占一份。每股每年承担学校经费800元,派送学生12名。它于 1927 年关闭。

1939年,县人邓鄂廷经私立横翔中学董事会批准,在临武设立分校,校址设在考棚。已办学两年,已招收四个班、200名学生。 1940年寒假期间,根据校部意见,学生全部迁回长沙。当时,约有20名家庭贫困的学生不愿上学。学校不得不与当地政府协商,愿意将所有课桌转移给当地政府,并要求政府解决这20名左右一年级学生的入学问题。

1941年春,临武县县令易胜照利用横翔中学分校的课桌板凳,接收学生20余名,招收新转学生30余名,共59人,定名为“临武县初级中学”。 (简称“临武县初级中学”)。县中学第一班招收新生52人,为第二班。现临武县有自己的初中,易胜照兼任校长。 1942年,新校舍迁至双溪书院,城乡中心小学迁至文庙。此后每年春秋两季招生,各一个班,共18个班。除地方财政拨款外,经费主要来自原双溪书院。机关、文庙、武林寺、文昌阁的财产收入和收取的学费,当时的学费是一担米(不包括收取的书本、课本和杂费) 1947年9月这些项目的费用为10020元)。 1950年县人民政府接管学校时,唯一的教学器材是一个地球仪、两把尺子、一个三角板和几筐排球。

1944年秋,湖南私立广德中学、广东私立联盛中学迁至临武。临武市中学生数量大幅增长,但无法满足青少年入学需求。广州中山大学教授陈国达等人为躲避日寇伤害,隐居临武富村。看到很多年轻人上不了中学,他们和住在涉下的广州文化学院的一些师生邀请同村的知名人士唐风亭、唐克到杜父子创办了文华学校。桐梓坪中学。初中三个班,高中一个班,一个学期。到1945年1月,日寇侵占临武,学校被日寇彻底烧毁。洋中学的搬迁,极大地促进了一批有识之士的办学热情。立兴小学、曙光小学均在原有基础上增设中学,即明立人中学、含光中学,于1945年春开始招生。这一年夏天,广州私立智勇中学从黄茅迁入。陈县到五分市后,立即开始招生准备工作。 8月,日寇投降,广德中学、联盛中学迁回原址。智勇中学仍然在汾城跑了一学期,然后今年冬天搬回广州,随学校去了广州临武。来自湖南的学生有70多人。学校专门为湖南学生开设了课程,授课语言为湖南普通话。

1948年,林(吴)兰(山)家(河)联里高级中学在原联里乡村师范学校的基础上招生。同年,私立星霞中学成立。这是黄氏家族开办的学校。两所学校均位于塘村尾。当时,汤村委属临武、兰山、嘉禾三县。

1949年春,私立含光中学停办。

师范教育始于清末师范学堂。每期为期十个月,学生人数为40人。临武市共培训四期新型教育教师158名。此后很长一段时间,县里只有在职教师的短期培训班。

1929年秋,林(吴)兰(山)甲(河)联合乡村师范学校开始筹建,两年后开始招生。办学经费(包括学生大米)由三县平分,称为“共筹”。唐村捐赠的牛也被用作补贴。 1948年,因经费不足,无法维持,改为联合中学。联合教学12年,已招生12个班,毕业240余人。

为培养小学师资,1944年秋,临武县初级中学增设附设简易师范班,连续两个班,每班一个班,学制四年。 1946年春,吉安师范学校分离,成立“临武县简易师范学校”(简称“吉安师范学校”)。学校位于县城五庙寺。 1949年7月,吉安师范学校解散,教学班迁至县中学。县学校将负责直至毕业。

古代的职业技术教育多为师传徒、父子传,没有专门学校。 1927年,县人陈振东在木里西创办私立尼姑职业学校,一直办学至1941年。

1930年,县女子小学附设两年制缝纫班(普通班也开设缝纫班)。毕业后,不再招收学生。 1942年,在木里西创办县女子职业学校,不久迁至县城。 ,学校设备简陋,被称为职业学校。事实上,它只有一台缝纫机、两台织袜机和四张缝纫台。

高薪跨境就业:香港小巴招聘司机职位

岗位要求: 1、持有C级以上执照;有三年以上驾驶经验者优先;

2. 年龄55岁以下,会说粤语;吃苦耐劳,能够服从安排。

福利待遇 1.薪资:综合月薪约港币20,000元(底薪14,500+加班费),以实际情况为准 2.工作时间:6天8小时,包吃住

待业大学生福音,国有佛山高速正在招聘50名后备干部:(管理岗位、收费员、票务管理、监控、办公室文员)等!报名截止日期:7月30日!

需招收全日制大学生:2021年、2022年、2023年应届毕业生!

1、招聘要求:(1)全日制大学生,男身高166cm,女身高156cm

(2)无纹身,身体健康,形象良好,能吃苦耐劳

2、薪资:月薪3800-6500元,另加季度奖金、节日津贴、高温补贴、年终奖金,综合年薪7万-9万元左右。

主要构成如下: (一)6-10月发放夏季高温津贴、夜班津贴、女职工健康津贴

(2)加班工资按照有关法律规定计算。休息日加班工资按工资的两倍计算,法定节假日加班工资按工资的三倍计算;

3、福利:(1)公司为全体员工全额缴纳“五险一金”;

(2)为员工购买补充医疗保险(住院、重病、意外等额外保障),为员工提供全面保障;

(3)公司免费提供住宿(2-4人/间),配备独立卫生间、热水器、空调、电视、网络等设施。免费提供床上用品。每个生活区都有配套的运动、娱乐场所。公司拥有自己的员工食堂,为员工提供卫生、健康、营养的膳食。

所有录取人员均需到基层岗位实习一年。一年后,将根据他们的能力和专长分配相应的管理职位!

更多好职位请联系罗生微信

如果您喜欢这篇文章,请告诉大家您正在阅读它

!

✍️图形编辑/LMH

来源/

爱临武

临武最具影响力的微信平台。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/23324.html