图片来源@视觉中国

“从2000年到2020年,你看到的是同一个搜索框,但在幕后我们已经走过了20年。”

近日,一部名为《二十度》的纪录片成为企业家们热议的话题。这部纪录片记录了百度20年的历程。里面的场景和细节让他们熟悉并产生共鸣(比如不小心删除了网络图书馆)。那种痛苦,面对投资者的争论)。从百度的创业历程中,他们学会了冒着生命危险打败国内互联网巨头的勇气;他们也更加坚定了很少有人提及的“科技改变世界”的信念。

在《二十度》中我们可以看到,从三名北大学生、四名北大资源酒店实习生,到如今全球近三万名员工,从PC互联网、移动互联网到人工智能时代,百度20年创造了无数创业传奇。创建了这么多年,但“信息平等”和“帮助用户发现更大的世界”的追求始终如一,就像过去亿万用户看到的同一个搜索框20年。

尤其是现在,当所有用户的视野被算法限制在两根手指之间的空间,成为等待被喂食的小白鼠时,就特别有必要重申这种互联网理想主义的“初衷”,回归本真。 “科技为人”的出发点。

如果要写一部中国互联网的编年史,百度绝对是不可或缺的一章。然而,相比于被讲述太多次而被神话的阿里巴巴创业史,相比于被视为腾讯转折点的3Q大战,百度的创业故事却鲜为人知。这不能不说是事实。可惜了。

李彦宏自始至终滔滔不绝,而《二十度》中百度核心创业团队看似回忆往昔的繁华岁月,弥补了这一遗憾。就像水下的冰山一样,百度不为人知的一面逐渐浮现出来,让我们意识到百度对中国互联网行业的意义远比你想象的重要。

比如,李彦宏提出的“搜索结果必须在一秒内产生”,是国内互联网企业中第一个认识到用户体验是成功关键的;百度是第一家利用“牛卡计划”赴美上市的中国公司。 ,为后来者摆脱外资控制铺平了道路;如今很多技术主导的互联网公司都是来自百度的创业者,百度已经成为互联网行业技术基因的输出者。

还有,一个更少人知道的“冷知识”——李彦宏是最早将《杀戮游戏》这样的桌游带回国内互联网界的人之一。 《二十度》也展现了一个让企业家和普通人都感到亲切、没有距离的李彦宏。例如,他会在产品讨论中鼓励创新和试错——“我认为不完美是可以的”。 ”。

如果说阿里巴巴成功地将中国传统商业文化与互联网嫁接,那么腾讯则将中国的人际关系“数字化”,并在此基础上建立了自己的商业帝国。那么,百度展示了搜索引擎和人工智能技术本身可以在多大程度上改变中国人的生活方式。

值此百度成立20周年之际,通过这部纪录片,我们可以追溯百度创业的起源、文化形成和关键节点,揭示百度为何成为今天的样子,以及早期的决策如何确立了其未来的发展轨迹。

《走进硅谷》李彦宏质问杨致远

有趣的是,也正是他参与制作的一部纪录片在李彦宏心中埋下了创业的种子。

相比马云的草根作风和马化腾的通信出身,李彦宏回到中关村成为了美国搜索引擎行业的三大专家之一。在硅谷,李彦宏基于他发明的超链接分析技术,为INFOSEEK开发了第二代搜索引擎,得到了业界的广泛认可。

五年的硅谷工作经历,让李彦宏深深沉浸在硅谷文化中,见证了2000年之前最疯狂的科技泡沫,也让他站在了科技创新的最前沿。

1997年,硅谷最耀眼的华人创始人杨致远出现在大型纪录片《走进硅谷》的结尾。他用中文讲道,“我认为21世纪是中国人的世纪”。坐在杨致远对面的提问者是李彦宏。

在《走进硅谷》对杨致远的纪录片采访结束时,坐在他对面发问的正是李彦宏。

纪录片《走进硅谷》拍摄完成后,李彦宏对硅谷文化、创业文化、创新文化、风险投资、企业管理等有了比较深入的了解。硅谷的文化基础概括为“以人为本”,包括尊重平等、包容差异、容忍失败、开放联系、高效务实、追求卓越、分享成功等理念。

这些理念在百度的早期就得到了体现。例如,百度的每个早期员工都拥有股票期权。虽然这些股票不一定能让他们成为百万富翁,但通过每个人的努力打造公司,每个人都可以获得份额,这正是百度股票的精神。

从百度创立伊始,硅谷的创业文化和精神就被深深注入公司。

百度组织员工参加羽毛球比赛,并在赛后合影留念。

事实上,百度也是这么做的。百度创立初期,大家经常一起去羽毛球馆打羽毛球,拎着饭盒去北大食堂一起吃饭。虽然当时的工作强度比较大,但体育活动却从未停止过。距离北大紫苑宾馆不远的北大操场5月4日,也是早期百度员工常去的地方。此外,员工也可以理直气壮地批评李彦宏和徐勇的错误行为。这些都是百度注入的硅谷文化。

身处互联网革命的第一现场,李彦宏亲眼目睹了搜索引擎技术改变美国社会的过程。他决心将自己的搜索引擎技术带回中国,推动中国社会的变革。

1999年10月,李彦宏受邀回国出席国庆50周年纪念活动。当时他敏锐地发现,中国的互联网产业已经积累了足够的爆发力,但背后的技术却十分薄弱,缺乏具有全球影响力的互联网企业。

正是这种家国情怀和使命感,促使百度利用硅谷技术,为国人打造最好的中文搜索引擎。就连席卷全球的谷歌旋风也未能撼动它。

虽然百度凭借搜索技术优势和团队组合在硅谷获得风险投资,但百度含蓄、婉约、古老的名字表明,在李彦宏心目中,百度起源于硅谷,但根却在中国。

以“海归专家”身份创业的李彦宏,让百度从一开始就将技术视为生命之本。这也让百度在不依赖运营商关系或政府支持的情况下,闯入了一个拥有领先技术的世界。成立不到两年,百度已成为国内80%门户网站的搜索引擎技术提供商。

在加入百度之前,陈振宇曾在深圳一家公司工作,参与深圳地铁票务管理的技术建设。百度的成功让他认识到互联网行业的技术存在着良好的机会和前景。 “过去,我们认为中国的生意靠的是关系。有了百度这样的互联网公司,我们意识到可以依靠自己的力量为用户提供价值,把公司做大做强。”

百度前副总裁梁栋认为,百度作为一家拥有技术优势的公司,一定程度上可以给IT企业带来信心。 “长期以来,人们认为中国IT企业不配拥有核心技术,但百度拥有,而且核心技术仍然是百度的优势之一。”

2000年前后,在美国互联网泡沫的刺激下,国内互联网行业也处于动荡状态。许多初创公司经常在国贸、嘉里中心等豪华写字楼租用大面积办公空间。李彦宏在美国见过太多因过度烧钱而导致资金链断裂的企业,这让他比其他人更嗅到了危机的味道。

因此,在选择公司地点时,李彦宏避开了昂贵且不实用的市中心,选择了位于颐和园一号的北大资源酒店,该酒店周围大学林立,人才储备丰富。这样的选址直接决定了百度第一批员工的背景,也决定了百度简单纯粹的工程文化。

百度自诞生之日起,就以李彦宏的保守、稳健为特点。 120万美元的天使投资原本计划半年花完,但他却做了一年的预算,让百度熬过了接下来的互联网寒冬。让百度连续20年保持在中国互联网第一梯队。

3名北大学生、4名实习生

阿里十八罗汉的故事早已广为流传,成为一代企业家向往的传奇。百度七剑客的故事不那么传奇,但却塑造了百度低调、务实、平等的文化,并影响至今。

鲜为人知的是,李彦宏在创立百度的两年前,就已经以作家的身份在中国“出道”。 1998年,在一部名为《硅谷商战》的逐章纪录片中,李彦宏像一位现场记者一样,将硅谷科技巨头之间的喧嚣争斗传回中国。书中透露出一种难以抑制的兴奋和爱意。

李彦宏对硅谷技术和商业文化的热情以及将其带回中国的渴望,促使李彦宏结识了他的创业伙伴、百度七剑客之一徐勇。他们之所以走到一起,是因为对硅谷文化有着相似的喜爱。 《走进硅谷》是两人激情碰撞的产物。正是制片人徐勇给杨致远的秘书打了20个电话,以获得杨致远的采访。

徐勇就读于北京大学生物系,在美国德克萨斯农工大学获得博士学位,并在加州大学伯克利分校担任博士后。此后,他先后在两家知名跨国高科技公司担任高级销售经理。徐勇的热情与外向与李彦宏的内向与冷静相得益彰,保证了两人在创业过程中的高度默契。从“走进硅谷”到创办百度,两人最终把硅谷的火“偷”到了国内。说到偷火,《二十度》还透露了一个鲜为人知的事实。百度最先在中国注册了“普罗米修斯”商标。 “普罗米修斯”偷走了火种并带到了人类世界。百度技术部门也把自己想象成普罗米修斯一样的人物,给世界带来火种,用技术造福人类。这说明百度在创业之初就对自己的使命有清醒的认识。

在《二十度》中,李彦宏谈到了他和徐勇准备创业时的一个细节,可见当时硅谷文化对他的渗透有多么之深。 “徐勇来我家的时候,我就比较正式了。我先拿出一份保密协议,告诉他,‘你先签个字,然后我再告诉你我要做什么。’”

左边是李彦宏,右边是徐勇。

七剑客之一的刘建国是与李彦宏一样的搜索引擎专家,也是中国搜索引擎技术的先驱之一。当时,刘建国的邮箱经常收到询问搜索引擎情况的邮件。 1999年的一天,他收到了李彦宏的一封电子邮件,邀请他来中国开发一款搜索引擎。

在李彦宏伸出橄榄枝之前,刘建国已经会见了不下20家国内上市公司。让他遗憾的是,这些公司没有一家是真正想把搜索引擎做好的。他们只是想炒作一个概念,让自己的股价飙升。人们问的问题是“你何时以及如何盈利?”

刘建国明显感觉到李彦宏和这些人不一样。他真的想成为一个搜索引擎。他们对搜索引擎有着相同的理念和愿景,都坚信搜索引擎具有巨大的社会价值和商业前景。

经过多次与李彦宏的邮件往来,刘建国在北大南门外的一家餐厅见到了先回国的徐勇。席间,徐勇还拍了两人的合影,并发给了李彦宏。他们在北大的共同背景让这次会面非常愉快。此后,刘建国毅然离开北大副教授的特权环境,成为百度一号员工。

百度最初的三个人都是北京大学毕业的,他们是互补的。李彦宏曾在美国从事搜索,徐勇有丰富的市场业务经验,而刘建国则长期在国内做搜索,更了解国内情况。

七剑客成立初期,除了李彦宏、徐勇、刘建国是全职员工外,其余都是实习生。百度早期的招聘标准是:熟悉计算机、技能扎实、动手能力强、愿意投入。这就决定了百度的其他七位剑客也是能打硬仗、能担大任的技术骨干。后来他们都在百度成长为各自领域的资深技术专家。

雷鸣是刘建国的学生,国家973重点科研项目“天网搜索引擎”核心成员,担任索引检索团队组长。 2000年,雷明放弃美国七所大学的全额奖学金,加入百度。

当时,百度招聘的三大法宝是:给予期权,业务成功,收获颇丰;提高信息时代每个人的搜索能力,为社会创造价值;足不出国就能体验原汁原味的硅谷文化。

创业初期,百度的公司架构极其简单。它只有一个研发部门,由刘建国领导,其他都很简单。这种单一的架构使得百度能够集中精力进行搜索引擎研发,并在短时间内成功将产品推向市场,为投资者树立了良好的信心。

2000年,百度员工在北大资源宾馆前合影,左四为李彦宏。

百度七剑客之一的王潇至今还记得当时的工作状态,“团队编程是那么无私,我经常抬头发现天已经黑了,再抬头时天还早”早上真的忘记了时间,由于兴奋和注意力不集中,甚至中午12点回到住处,电梯都关了。感觉我们很早就到家了。”

正是这群人在工作中形成了百度的创始文化,后来又传递给更多的百度员工,形成了百度整体的文化特质——简单、踏实。没有高调,没有拉帮结派,创始团队之间关系平等纯粹,大家都在为了同一个目标而努力。

2000年5月,百度开发出第一个中文搜索引擎,可搜索500万个网页。该产品的实际开发周期只有四个月,比风险投资要求的六个月短了两个月。

百度最初的口号是:你成功的背后。当向新浪、搜狐和硅谷动力等公司展示时,百度在用户界面、相关性、速度和稳定性方面遥遥领先。凭借强大的技术优势,百度迅速占领了市场。

“企业看重技术,技术人员有思考的自由。我们有权利表达自己的声音,我们有自由探索我们认为正确的方向。”百度语音首席架构师贾雷曾在七八家公司工作过,但他只看到李彦宏对任何技术创新或任何技术变革感到兴奋。

2012年,还在美国从事人工智能研发的余凯经常思考这样的问题:中国能否拥有世界上最好的人工智能技术,影响亿万用户。百度此时进入了他的视野。 “百度是当时中国最好的科技公司,拥有中国最好的工程师。在百度工作无疑是我最好的选择。”此后,他成为百度研究院常务副院长深度学习研究员。

事实上,百度不仅是国内技术人才的黄埔军校,也是为数不多愿意真正为技术人才付费的公司之一。

于凯曾向李彦宏推荐过今年获得图灵奖的深度学习之父Geoff Hinton。百度计划与对方签订一份为期三年的合同。由于另外两家公司也对 Geoff Hinton 感兴趣,因此需要在线拍卖,三家公司将共同竞标。几年后,另外两家争夺 Geoff Hinton 的公司浮出水面,一家是谷歌,另一家是微软。当时,杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton) 的知名度还不如今天。直到去年他获得图灵奖,大家才知道他的价值。

第一个关键决定“我的命运由我决定”

BAT中,百度可以说拥有最稳定、最持久的商业模式,十几年来从未改变路线。然而鲜为人知的是,这个模式并不是百度一开始就设定的,而是李彦宏一怒之下为百度获得的,生动地诠释了什么是“我决定我的命运”。

李彦宏一向表现得稳重、内敛、风度翩翩,甚至给人一种“保守有余,进取不足”的印象。但事实上,李彦宏不仅仅是谨慎和克制。在事关公司未来发展的关键时刻,他会毫不犹豫地展现出果断、拼命的一面。

2001年,李彦宏在董事会面前扔手机并发表严厉言论。他以“留选权”为威胁,顶住股东的一致反对,毅然推出独立搜索引擎。这是李彦宏在关键时刻做出的最广为人知的决定。 。只要是他看清楚的事情,几乎没有人能够改变。尤其是在事关百度未来的大方向和重大问题上,他根本不会让步。

当时董事会反对的主要原因是,尽管旱涝灾害也能保证收入,但如果转做前台和别人竞争,To B 的收入肯定就没了。

对于百度早期为何选择To B商业模式,业内外有很多猜测和讨论。事实上,这是从技术角度出发的工程思维与求稳稳妥的保守主义相结合的结果。

事后看来,如果百度只有这一面,在占领了国内80%以上的门户网站后就此止步,它就不会在中国互联网的历史上留下自己的名字。

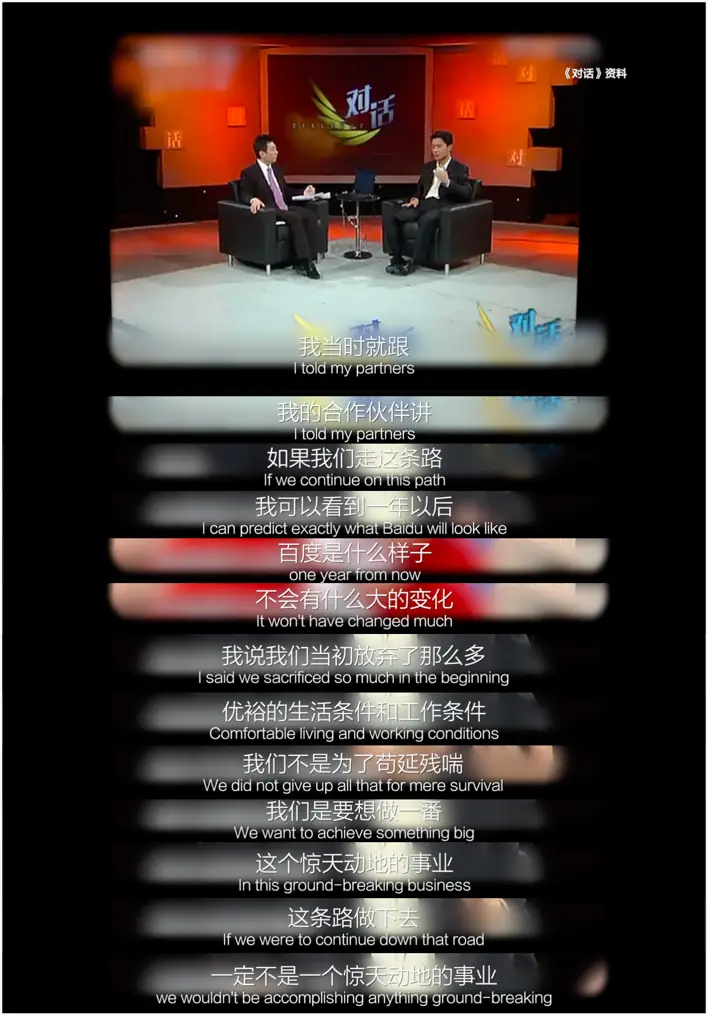

事实上,李彦宏比其他人早很多年就看到了这一点。在《二十度》中,李彦宏回忆起“与儒生交谈”的著名场景:“我当时就说:如果我们这样走,我可以看到一年后百度会是什么样子。大变化。”变化。我们放弃那么多有利条件不是为了生存,而是为了做一些惊天动地的事情。沿着这条路走下去,也不会惊天动地。 ”

在百度早期员工看来,从为别人提供搜索服务到自己直接提供搜索服务的转变至关重要,也是百度历史上最正确的决策之一。

一旦选择了这条赛道,百度在整个PC互联网产业周期中就再也没有动过。面对无线增值服务、网络游戏等“快钱”的诱惑,百度从未表现出任何犹豫。

百度聚焦搜索引擎的入口,不断在广度和深度上探索,尽可能拓展搜索引擎的边界,创造性地从索引信息延伸到鼓励用户交流和创造。这也让百度的护城河越来越宽,永远能立于不败之地。

百度“果断转动方向盘、全速加大投入”的战略转变,伴随着从PC互联网到移动互联网再到人工智能一代的周期变化,始终领先别人一步,始终走在别人前进的方向上。犹豫着。布局。相比之下,腾讯复杂且竞争的产品线和阿里巴巴涉及数百万商户的经济体系,很难实现如此决定性的技术转折。

“闪电计划”赶超谷歌,百度一直都很好

业界对百度的“偏见”之一是,十几年的垄断让百度几乎没有强有力的挑战者,而舒适的竞争环境又让其无法打一场“硬仗”。

但持有这种偏见的人可能忘记了,百度是一个崛起的挑战者,并以“一场硬仗”击败了领头羊谷歌。

这是中国互联网企业首次依靠技术较量而非商业模式击败世界级竞争对手,在中国互联网史上留下浓墨重彩的一笔。

2001年,面对早一年推出独立搜索引擎并全面压制其技术和声誉的谷歌,百度不得不用一场大胜来鼓舞士气,在中国市场实现弯道超车。李彦宏决心采用系统化的打法,也就是所谓的“闪电计划”。

2002年,由北大资源宾馆迁至海泰楼。同年,百度推出“闪电计划”。

闪电计划的推出显然是基于理性思考,李彦宏也给出了明确的目标:通过用户测试、专家测试等打分和评选,超越谷歌的用户体验。

当时,世界上最优秀的人才都在谷歌。虽然百度也云集了众多国内名校的毕业生,但谁也不知道在与世界顶级专家的对抗中胜算有多大。

完整、准确、快速、新颖,是百度制定的综合衡量标准。以速度为例。闪电项目的决定性因素之一是网页加载速度。百度之所以能够超越当时中国所有的搜索引擎,是因为在评测中,百度是唯一能够在一秒内给出答案的。搜索引擎,而竞品基本上需要3-4秒之间。

为了更快地搜索,闪电计划的成员想了无数种方法来缩小页面。同时,他们还需要不断优化网页,因为如果网页写得不好,页面就会很大,用户等待的时间就会更长。

此次,李彦宏亲自带队,将自己重新放到产品经理的位置上,与百度核心骨干一起解决技术问题。要求9个月内,百度每日页面访问量比以前增加10倍,每日下载量比以前增加10倍。数据库内容比Google多30%,页面响应速度与Google一样快,内容更新频率整体超过Google。

2002年春节后,“闪电计划”正式启动。在项目启动会上,李彦宏说了一句让在场所有人都永远不会忘记的话:“你现在恨我,但将来你一定会爱我。”

通过“闪电计划”,百度全体员工恢复了北大资源酒店时期的疯狂工作状态。百度在中文搜索引擎核心领域的研究明显加速。一年来,百度在索引量、相关性、中文处理相关检索、拼音检索等方面的能力有了质的提升。很多指标已经开始与Google看齐。百度的知名度和美誉度迅速提高,为中文搜索奠定了基础。发动机领域处于领先地位。

在《二十度》中,“百度七剑客”之一的雷鸣讲述了他在“闪电计划”期间的想法:“当时我们想,当我们这群人与全球最优秀的谷歌人竞争时,他们会怎么样?有没有获胜的机会?会被摧毁吗?在做的过程中,我们逐渐意识到,小公司确实有好处。我们正在冒着风险我们的生活。”

闪电计划开创了百度内部的一个传统,在每个关键节点都可以通过技术攻克难点来实现超越,无论是与谷歌的经典之战,还是打造精准广告模式的“后羿计划”,再后来,在面对今日头条的信息流和2019年春晚的红包大战,他们都展现出了堪比初创公司的爆发力和战斗力。

科技基因决定了百度的创业过往缺乏传奇和火药,更多的是在技术上的不断奋斗和进步。围绕搜索入口造林的产品布局,即使面对早期的谷歌和后来的头条新闻,也失败了。言辞并不制造舆论,而是通过技术战悄悄超越舆论。

对技术的执着不仅贯穿了百度20年的发展,也将帮助百度在未来20年披荆斩棘。李彦宏在给百度员工的内部信中写道,“这是一个技术价值再次闪耀的时代,技术创新是一场伟大的冒险。我们必须付出100倍的努力,获得10倍的优势,才能领先一步。 ”

更多精彩内容,关注钛媒体微信公众号(ID:taimeiiti),或下载钛媒体App

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/15283.html