20世纪60、70年代,张卫平的名字在中国篮球界家喻户晓。作为国家男篮著名前锋,他与穆铁柱并肩作战,共同谱写了中国篮球的辉煌篇章。

两届亚锦赛冠军、第八届亚运会冠军的荣誉背后,是张卫平无数次的挺身而出和关键时刻的高超技术。他被誉为“亚洲最佳前锋”,当之无愧。

1978年第八届世锦赛是张卫平篮球生涯的巅峰时刻之一。那场比赛,他场均得到惊人的25.3分,将“得分王”的称号揽入怀中,甚至被誉为“篮球神射手”。他现在怎么样了?

从富裕家庭到“世锦赛摇篮”的篮球巨星

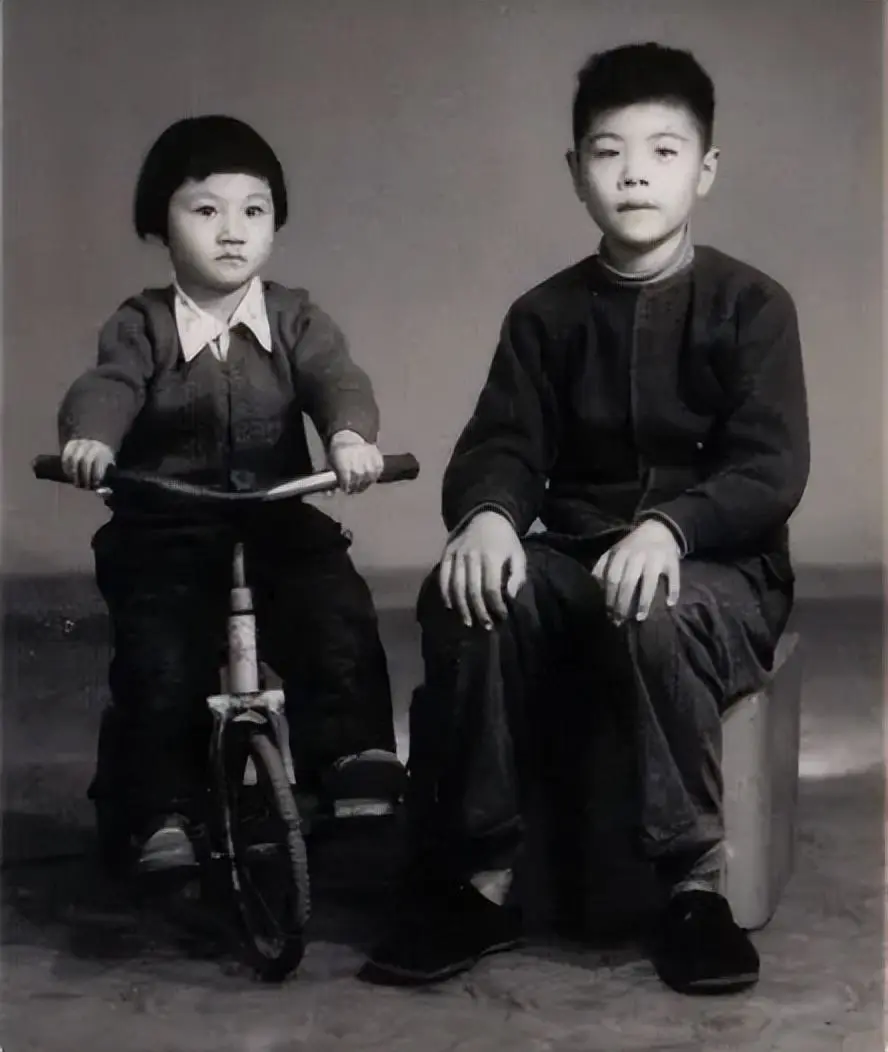

在篮球场上,他是身高1.93米的巨人,但在家里,他只是众多名校毕业的小辈之一。他就是张卫平,20世纪60、70年代国家男篮的璀璨新星,出身名门的篮球传奇人物。

张卫平1950年出生于北京的一个书香世家。陆以安爷爷是康有为、梁启超的得意弟子。后来担任京汉铁路局局长,名声大噪。

他的父亲张旭升是燕京大学的高材生。留校任教后,1952年燕京大学并入中国人民大学,继续在中国人民大学求学。

1963年,张旭升升任首都经济贸易大学经济系主任,成为学术界的领军人物。张卫平的母亲也毕业于燕京大学。她先在人民大学教书育人,后加入文物出版社,为文化传承贡献力量。

在这样一个充满尖子生的家庭里,张卫平选择了一条不同的道路——篮球。这或许与他从小就表现出的超强身体素质有关。

10岁时,他进入北京什刹海业余体校青少年篮球班,从此与篮球结下不解之缘。

什刹海体校是一个被誉为“世界冠军摇篮”的神奇地方。冯坤、张楠、滕海滨、张怡宁等多位奥运冠军都曾在这里培养过,张卫平也是其中的佼佼者。

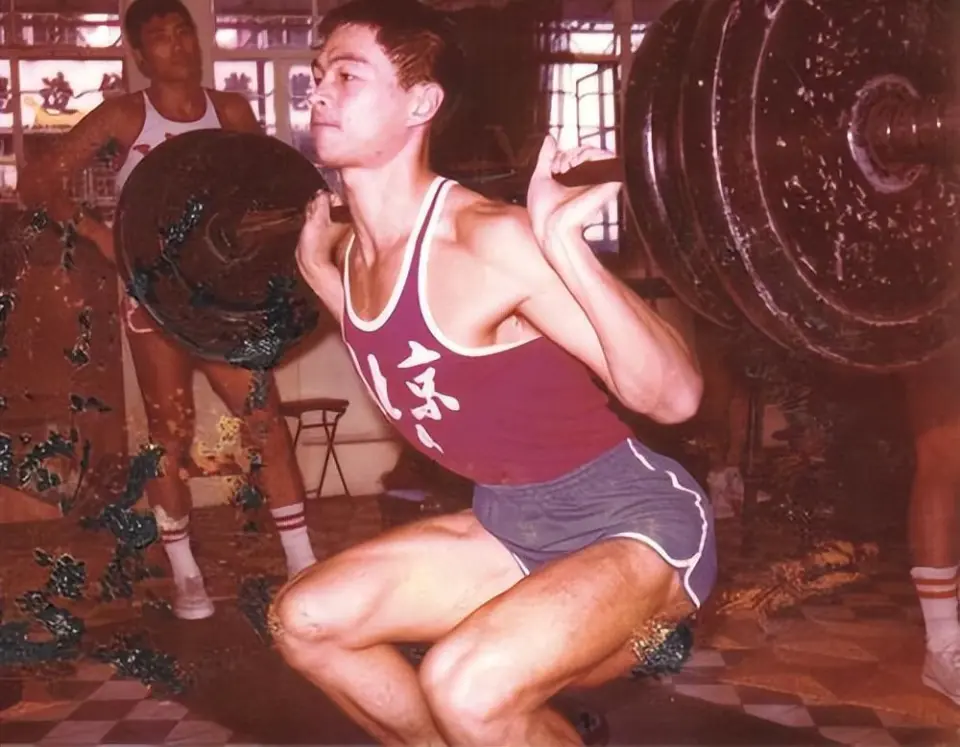

在体校期间,他凭借超过1.80米的身高、出色的弹跳力和力量、动作协调性赢得了专家们的青睐。

1964年转入北京市东城区体校后,取得了长足的进步。 1965年和1966年,他分别入选北京青年男篮和北京男篮,并向全国锦标赛和亚洲锦标赛发起冲击。

特殊时代的到来,让运动队陷入瘫痪,不少队友选择离开。但张卫平对篮球的热爱让他坚持了下来。

在球队不训练的日子里,他私下找朋友一起训练,甚至主动去运动队食堂打工,换取一顿饭。

他的坚持和努力没有白费。他跟着举重运动员练习深蹲,这让他的腿部、腰部和腹部比普通篮球运动员更加强壮,为他以后的篮球生涯打下了坚实的基础。

篮球传奇:张卫平、穆铁柱的亚洲统治之路

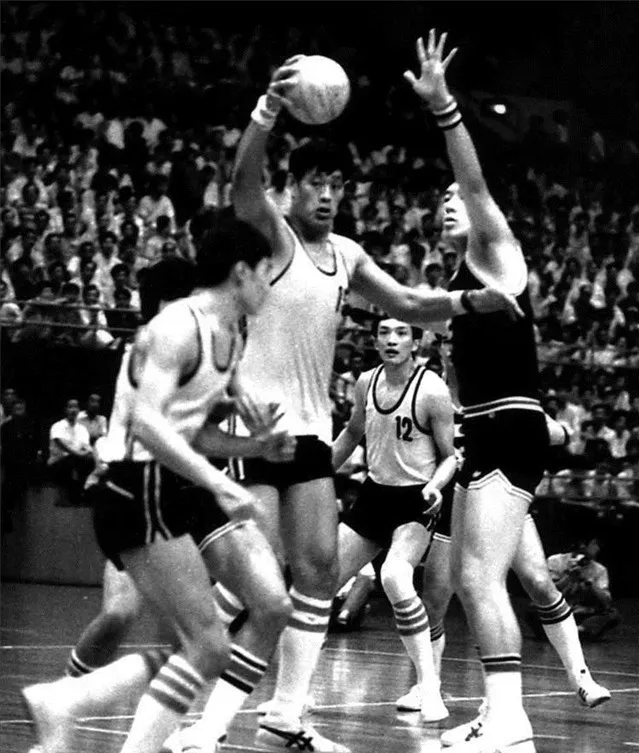

1973年,国家体委的一声令下,两位篮球巨星走到了一起。主教练钱澄海慧眼识珠,将张卫平招入国家队,与穆铁柱并肩作战。

一个是前锋线的利刃,一个是禁区内的巨塔。他们共同支撑着中国男篮的辉煌。

回想起那些年,穆铁柱在市场上卖鸡的日子似乎还历历在目。身高两米的他在人群中格外显眼,被山东省体委张主任发现了。

从此,篮球场上便有了“半篮”的传奇。只要球在他手里,他轻轻地脚尖就能把球送进篮筐。

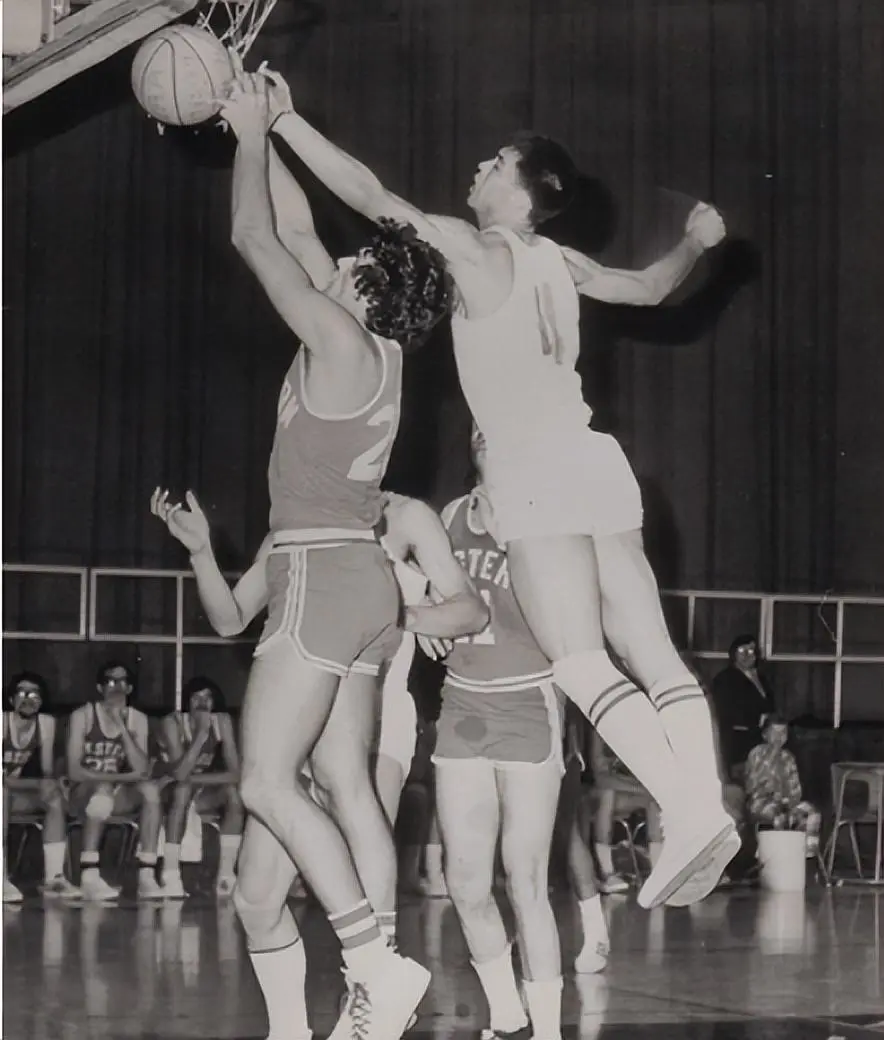

而张卫平则是前锋线上的魔术师。他的勾手投篮就像画中的弧线,每一次投篮都让对手落后。

他的腰、腹、腿的力量让他在篮下如鱼得水,转身、半切篮筐、抢篮板……每一个动作都充满了艺术和激情。

1974年、1975年、1977年……这些年对于中国男篮来说就像是金色的里程碑。在张卫平和穆铁柱的带领下,他们接连获得了亚运会和亚锦赛的荣誉。每一场胜利都让球迷疯狂。

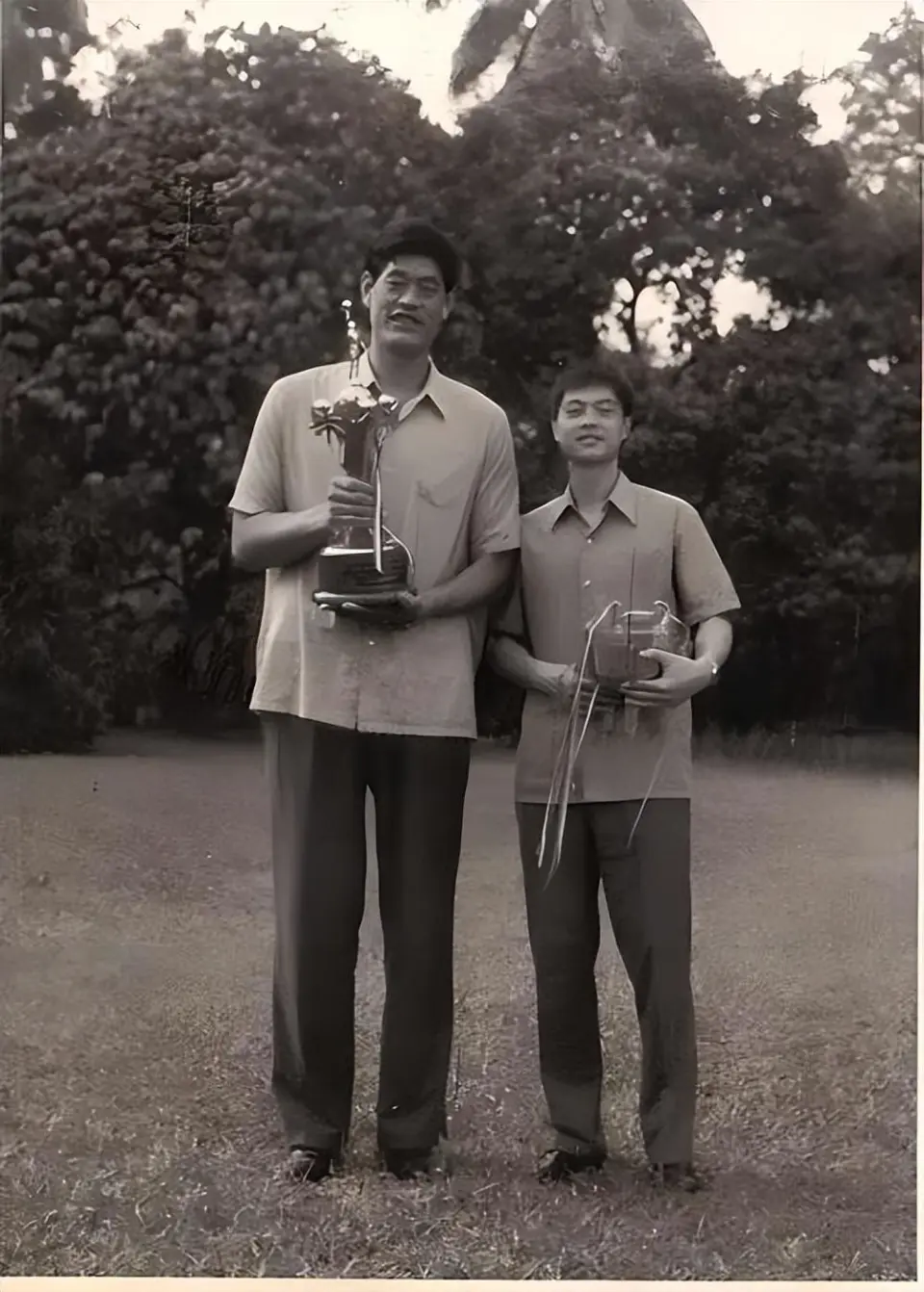

他们不仅是球场上的英雄,更是无数人心中的偶像。 1978年第八届亚运会在泰国曼谷落下帷幕时,张卫平站在了亚洲篮球的最高领奖台上。

他被评为亚洲最佳前锋,这就是他实力的最好证明。与此同时,穆铁柱早已被公认为亚洲第一中锋。他们的名字响彻亚洲篮球界。

篮球传奇:张卫平、穆铁柱,未竟的奥运梦

1978年,马尼拉的热风吹动着篮球的激情。这是特殊时代后中国体育首次正式亮相国际舞台。在篮球世锦赛的舞台上,中国男篮以全新的姿态迎接挑战。

在这支充满斗志的球队里,张卫平和穆铁柱的名字就像闪亮的星星,引领着中国篮球的复兴之路。

那一年的世锦赛,每场比赛都是一场硬仗。不过,中国男篮并不惧怕强大的对手。张卫平以场均25.3分的惊人表现夺得“得分王”称号,并入选世界最佳阵容。

他与穆铁柱的默契配合,就像篮球场上的天作之合,让对手的防守陷入困境。

命运总是充满戏剧性。正当张卫平满怀期待登上奥运舞台时,国际政治的动荡却粉碎了他的奥运梦想。莫斯科奥运会的缺席,成为他和队友心中永远的痛。

但生活中没有如果,只有结果和后果。张卫平含泪退役,带着遗憾和不舍告别了自己心爱的篮球场。

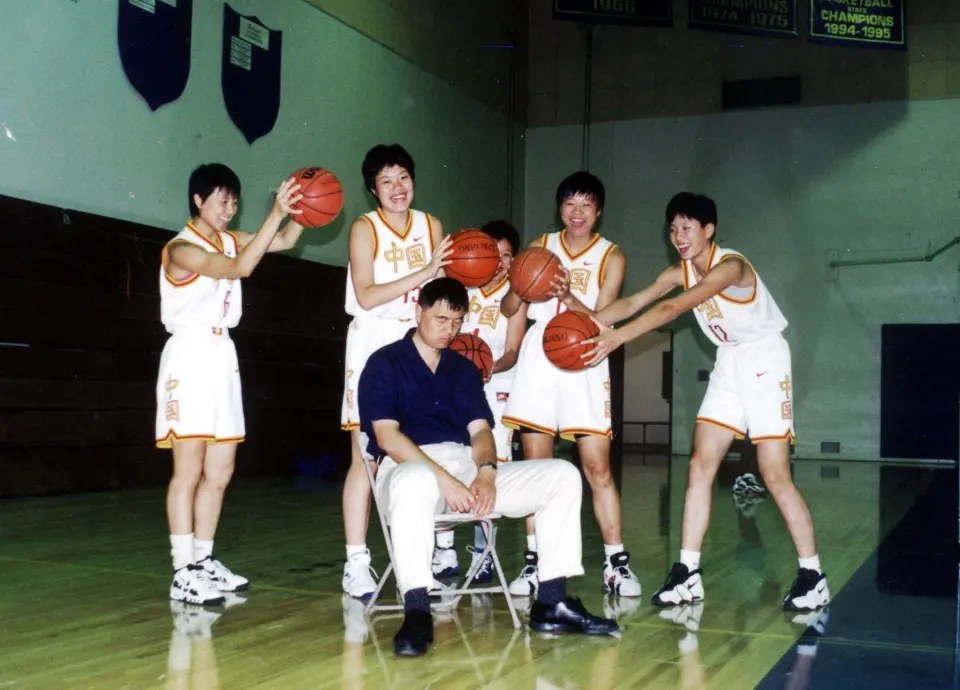

退役后,张卫平并没有离开篮球。他转型成为一名教练,从北京青年男篮到北京女篮再到国家男篮,他用自己的智慧和经验不断为中国篮球做出贡献。他与恩师钱澄海携手并进,带领中国男篮在国际赛场取得佳绩。

运动员时代的遗憾一直萦绕在张卫平的心里。 1988年汉城奥运会,他以教练身份再次踏上奥运之旅。虽然中国男篮最终获得第11名,但这份奥运情怀对于张卫平来说意义重大。

从篮球馆到人生逆袭:张卫平的传奇之路

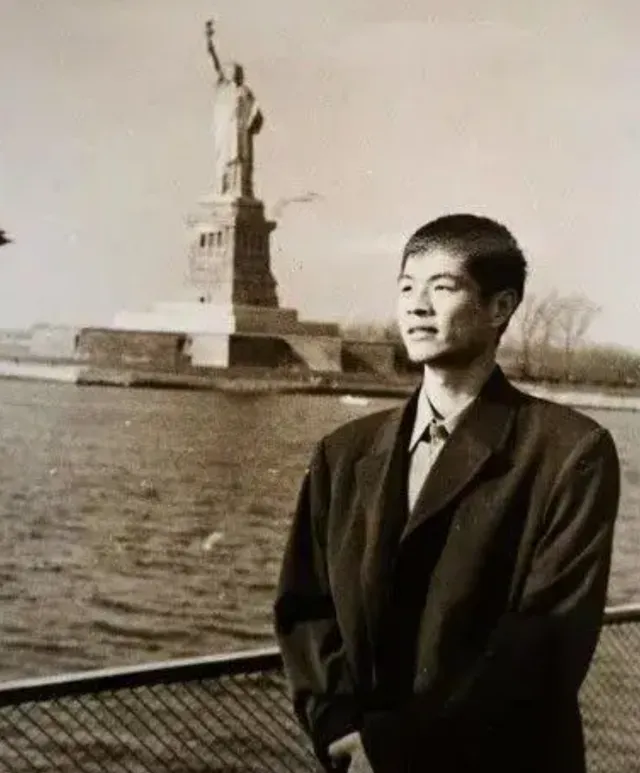

当时,张卫平的家人也面临着考验。妻子去美国留学,他原本想等她回来担任国家男篮主教练。但命运却捉弄了他,他没能得到自己想要的东西。无奈之下,他选择了漂洋过海。

在美国,张卫平是从底层做起的。他给篮球运动员按摩,当过图书管理员,最后在芝加哥大学找到了一份稳定的工作。

但生活的艰辛并没有就此结束。语言障碍和微薄的收入让他的生活变得十分困难。更糟糕的是,与妻子的距离导致他们的关系渐行渐远,最终走向分岔。

1992年,张卫平的人生跌入谷底。离婚、事业不成功的他,似乎成了挫败感的代名词。但这一刻,他做出了一个改变命运的选择——前往洛杉矶。

在洛杉矶的阳光下,张卫平开始了新的征程。他当过司机,卖过啤酒,受过眼光和冷遇。但这些都不重要。重要的是他从未放弃。

两年后,他成为美国西部巴顿啤酒公司的销售经理,用自己的努力和汗水书写了自己的传奇。

从球场到银幕:张卫平的传奇转身和对篮球不变的热爱

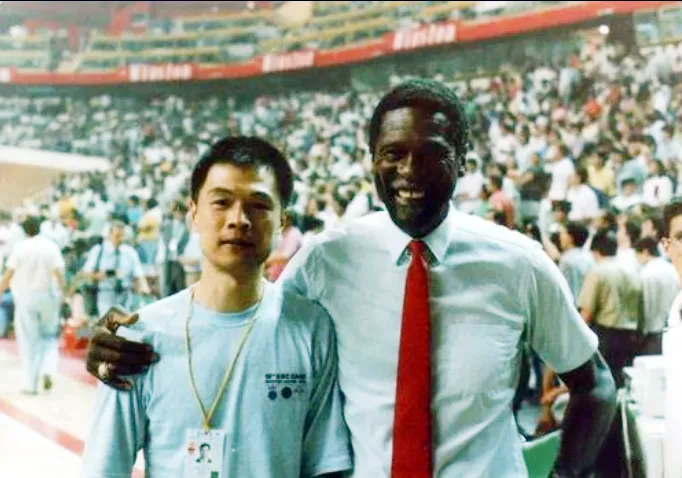

1996年,一个电话改变了张卫平的人生轨迹。这个电话是他的好友、央视著名体育解说员孙正平打来的,邀请他回国担任央视体育频道的NBA解说员。

就这样,张卫平毅然辞去了国外的工作,回到了熟悉的北京,并与孙正平组成了深受球迷喜爱的“二平组合”。

他们独特的解说风格、张卫平的专业知识和孙正平的幽默相得益彰,吸引了无数粉丝。

尤其是在解说NBA比赛时,张卫平总是妙语连珠,讲述比赛的精彩瞬间和球员的故事,让球迷仿佛身临其境。

在解说台取得成功后,张卫平并没有停下脚步。 1997年,在国家体委领导的帮助下,他出任中国国家管理集团高级经理,负责男篮甲A联赛的运营和推广。

他大胆创新,邀请NBA教练来培养国内教练。此举极大地提高了中国篮球教练员的水平。

事业的辉煌并没有让张卫平忽视个人的幸福。离婚后他一直单身。经朋友介绍,他结识了外地人,并于2000年再婚。出于家庭的需要,他选择辞职返回北京定居,开始新的生活。

虽然离开了管理组的高位,但张卫平并没有离开他所热爱的篮球。 2002年,担任奥运希望队主教练,为国家男篮培养后备人才。

在他的悉心指导下,孙明明、谢立彬、陈江华等著名运动员脱颖而出,为中国篮球注入了新的活力。

美好的时光并没有持续多久。由于篮球管理中心领导班子变动,奥运希望队被解散。但张卫平并没有放弃对篮球的热爱。他创办篮球训练营,持续为篮球人才培养做出贡献。

他的训练营与约旦训练营达成独家合作,成为中美文化交流的重要组成部分。

除了训练营忙碌的工作之外,张卫平依然没有放弃解说工作。曾担任央视NBA解说嘉宾,为球迷带来了无数精彩的比赛解说。

2010年,他甚至担任腾讯体育的特约撰稿人,为平台提供NBA的独家报道。

2013年,《NBA前线》电视篮球栏目诞生。作为主创之一,张卫平多次前往美国采访,拜访了30多支球队,为球迷带来了大量的NBA独家报道。他的专业精神和热情使他成为“广播界活着的传奇人物”。

如今,73岁的张卫平依然活跃在《NBA前沿》的荧幕上,担任顾问。

常年的锻炼让他保持着良好的身体素质和良好的体型,让他看起来比实际年龄年轻很多。他的生活充满了幸福和满足,但他对篮球的热爱从未改变。

从球场到银幕、从运动员到解说员再到管理者和教练的多重身份转变,并没有改变张卫平对篮球的热爱和执着的追求。

他的传奇一生充满了辉煌和坎坷,也充满了幸福和满足,成为中国篮球世界不可磨灭的一部分。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/11567.html