突厥人的起源

突厥人的发源地与匈奴人的发源地大致相同,都在贝加尔湖以南和大兴安岭以西的蒙古高原。公元五、六世纪,在今蒙古西北部叶尼塞河上游地区,存在着一群被称为突厥人的民族。 “突厥”一词直到公元6世纪中叶才首次出现在中国史书中。此前,中国史书记载,该地区的民族有定陵族、智利族、铁勒族等。当时亚洲草原的统治者是东边的柔然,西边的嘎达;突厥人由柔然统治。吉达人,又称白匈奴,相传是匈奴人迁徙到中亚,与当地人民融合而成的。突厥崛起后,取代了柔然、吉达人的统治地位。

这些人的语言属于阿尔泰语系。阿尔泰语系主要分为蒙古语系、突厥语系和满-通古斯语系。满语,以及中国东北和东西伯利亚地区的一些民族(如赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族)的语言,都属于满族-通古斯语系。许多学者认为朝鲜语也属于阿尔泰语系,但也有学者不同意这种分类。

关于吉达人,有人认为他们就是历史上对欧洲产生巨大影响的阿瓦尔人。这些人被土耳其人驱逐,一路西渡伏尔加河来到了今天的匈牙利。他们与拜占庭帝国发生战争,甚至差点占领君士坦丁堡。这显示了人类迁徙的波浪式变化。

早期的土耳其人拥有非常优秀的冶炼技术。当他们投降柔然时,他们被称为“锻造奴隶”,意思是他们可以制造马蹄铁、马刺和其他马具;他们还能铸造非常好的武器,因此在军事上有相当大的优势。当时,大多数游牧民族信仰萨满教。这是一种相信山、河、岩石、树木等神灵存在的自然宗教。

突厥崛起后,迅速统治了蒙古草原和锡尔河以北的草原,后来逐渐南移到阿姆河和锡尔河之间的中游地区。蒙古草原上的部落一直以游牧为生,而塔里木盆地和河中地区的人口自古以来就以农耕和贸易为主。因此,突厥人在此扩张后,自然会在其游牧特性中加入农业元素,从而影响他们的生活方式、治理乃至思维模式。

其中一项变化是文字的出现。考古研究发现,土耳其人很早就有了自己的文字,一直被欧洲学者称为符文。早期在亚洲草原上发现符文石板的欧洲学者在广泛使用之前将这种文字误认为是拉丁文。 ,是德国人在2世纪创造的一种叫做符文的文字,所以符文这个名字有两个含义。这里指的是早期突厥文字)。符文是根据早期突厥语言创建的突厥文字,现已得到解释。

考古学家还发现,北部草原上散布着许多石人。他们的外貌与东方的蒙古人种非常相似。专家根据时间计算和其他证据,确定这些石人是土耳其人的遗物。但目前尚不清楚这些石像是否用于宗教信仰、划分领土或纪念领袖。

土耳其人原本居住在北部草原地带,北部的针叶林有取之不尽用之不竭的木材,可以用来制作弓。他们把两块长桦木粘在一起,弯曲成双弧,加上牛筋制成的绳子,做成了弓。这种弓的射速和射程可以与13世纪英国人最引以为豪的长弓相媲美。但长弓有一个人那么高,所以需要高大强壮的弓箭手站在地上才能拉弓射箭。这种双弧弓轻便易携带,可在马背上使用。土耳其人善于用马镫用腿和脚控制马匹,因此不需要用手握住缰绳,可以使用弓箭。和所有游牧民族一样,他们以狩猎和放牧为生,而且都是优秀的骑士和弓箭手。

突厥汗国

公元6世纪上半叶,突厥首领聚集各族部落进攻柔然。 552年,突厥汗国建立。土耳其人的崛起是“突然”的。之所以“突然”,是因为草原民族政府具有不同于农业民族政府的特殊性。游牧民族的组合是比较随机的。他们一起游牧、一起迁徙。当更多的人聚集起来时,他们可以迅速占领大片土地。农耕民族要想征服别人的土地,只能一步一步来。例如,秦始皇通过商鞅变法后秦国历代统治者的内部变法和外部联盟统一了世界。花了两百多年的时间。时间完成。

突厥汗国和其他草原帝国一样,没有明确的继承制度,即使是一千年后就彻底不再是游牧民族的奥斯曼帝国也是如此。他们的亲属的辈分也不清楚。突厥语与蒙古语相似。两人都称同一家庭中的年长男子为兄弟。他在汉语中可以是兄弟、表弟、表弟、叔叔、叔叔等。同一个家庭中年长的男性被称为兄弟。年长的女人叫阿姐,这个女人可以是我们所说的姐姐、表姐、表姐、阿姨、阿姨等等,没有等级之分。汉语中的“兄弟”一词是在唐朝以后才出现的,并受到突厥人和蒙古人的影响。南北朝《木兰辞》云:“吾父无长子,木兰无长兄”。并不是说木兰没有哥哥。因为汉语中经常使用重叠词,所以哥哥就变成了哥哥,姐姐就变成了姐姐。

没有固定继承制度的好处是,强者意志受到尊重,不会出现白痴、懒人之类的统治者。但坏处是,会导致多人争夺高位,产生冲突、分裂,甚至兄弟残杀。这就是突厥帝国的样子。另外,由于统治的地区有时非常广阔,而草原民族又没有管理远方和征收赋税的传统,统治能力不可能达到这么远的距离,所以匈奴和突厥一旦扩张,就必须分为两个或多个汗国进行统治。因此,草原帝国经常面临分裂的问题。

关于突厥人最早、最清晰的记载是中文。全世界的突厥学者都必须参考中国的著作,特别是《新唐书》和《旧唐书》。汉代以后,中原经常面临北方民族的威胁。 582年,突厥可汗从东北、北部、西北进攻隋朝,但隋朝利用外交手段平息了部分突厥首领。 583年,隋军八路反攻,军事与政治并重,终于制服了东突厥。汉史称,这是东突厥的“内附”。顺便说一句,北方民族一旦“附庸”,就会开启汉化的进程,也会与汉族大量通婚。结果是他们的血统逐渐融合,生活以汉族文化为主,但又带有边疆民族的特征。新中国文化的风格与内涵.也就是说,北方民族在历史上对汉文化的发展做出了不可否认的贡献。

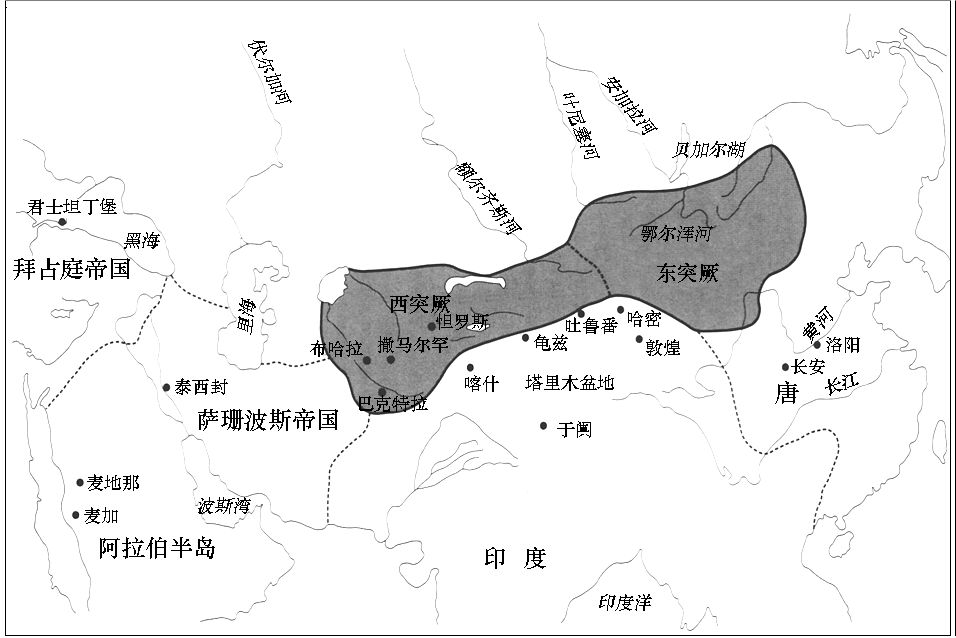

622年左右的东突厥人和西突厥人

622年,唐高祖武德五年。此时,西突厥已到达撒马尔罕和布哈拉,这两个地方都属于粟特地区。锡尔河一直是游牧民族和农耕民族的分界线。此时,游牧民族已渡过锡尔河,控制了河流中的许多地方。阿姆河是波斯萨珊王朝的边界。隋炀帝以后,由于中原动乱,突厥趁势重新崛起。突厥人本身并没有明确的种族概念,因此任命了大量来自西域的蛮族(主要是粟特人)为官。粟特人从来没有自己的政治权力,但他们擅长贸易,因此善于与不同民族交往。与突厥人相比,粟特人历史更悠久,文化更深厚,更善于治国理政,因此经常被突厥汗国任命为高官。同样,中国北方的汉族高层,在国家不强的时候,也常常因为与突厥贵族通婚而受到突厥册封。唐朝创建者李渊获得突厥汗国的封号和封号。

公元629年,唐太宗贞观三年,唐朝出兵进攻东突厥。这一年,也是玄奘法师启程印度的一年。由于唐太宗战胜了东突厥,包括今天的内蒙古在内的东突厥全境都属于唐朝。此时,西突厥占领了从准噶尔盆地以西到河中地区的广大地区。这一带原本是盖达人的领地,商业相当发达。为了与盖达人争夺这片土地,西突厥人联系了盖达人以西的波斯萨珊王朝,从东西方向进攻,打败了盖达人。突厥人消灭了盖达人后,与波斯萨珊帝国接壤。同样,西突厥为了对抗萨珊王朝,联系波斯以西的拜占庭帝国进攻波斯。拜占庭与萨珊王朝多年为敌,因此两者之间的斗争愈演愈烈,这非常有利于阿拉伯伊斯兰势力的崛起。拜占庭帝国之所以能够维持势力,是因为有地中海作为屏障,而萨珊王朝则很快就被阿拉伯帝国消灭了。伊斯兰势力的迅速扩张与西突厥人煽动拜占庭与萨珊波斯王朝的斗争不无关系。西突厥人以为可以坐山观虎斗,不希望阿拉伯人最终受益。

到628年,西突厥汗国分裂为两部分,内部纷争不断。这种情况很快就被唐朝利用了。到659年,西突厥斯坦领土全部归属唐朝,唐朝势力扩张到今天的乌兹别克斯坦地区,设置吉斯郡。公元680年,由于远离唐朝的统治中心,超出唐朝的管理范围,突厥汗国再次复兴。然而744年,刚刚从蒙古高原南下的回鹘联盟,在唐军的配合下,推翻了突厥汗国,杀死了突厥可汗,建立了漠北回鹘汗国。突厥幸存者分散在全国各地。

如前所述,中亚的核心区域位于阿姆河和锡尔河之间,被称为河中地区。它是粟特人的故乡,今天大致属于乌兹别克斯坦。 7世纪中叶,穆斯林征服了伊朗,8世纪初,军队到达撒马尔罕。因此,当突厥回鹘人大量抵达中亚草原时,河中地区原本讲波斯语、信奉琐罗亚斯德教的居民就已经开始皈依伊斯兰教。公元9世纪,第一个非阿拉伯人建立的伊斯兰政权在河中地区建立,称为萨曼王朝,以今乌兹别克斯坦的布哈拉为首都。

萨曼王朝的统治者虽然不是阿拉伯人,但却被巴格达哈里发册封为圣人。由于地理位置的原因,萨曼王朝的兵源往往来自北方草原上的突厥人。 9、10世纪时,布哈拉有奴隶市场,许多土耳其人自愿被卖为奴隶,成为波斯侍从或士兵。渐渐地,一些突厥人地位上升,成为官员。另外,伊斯兰教法规定其他穆斯林不能被视为奴隶,所以突厥奴隶一旦皈依伊斯兰教,就被视为自由人。

与基督教不同,伊斯兰教没有专业的传教士,也不专门向外国传教。不过,也有一些穆斯林愿意传教,其中最具代表性的就是信仰苏菲派的穆斯林。这些苏菲派以波斯人为主,在草原上苦行修行,宣扬布施,影响了草原上的许多游牧民族。草原游牧民族最初信仰的萨满教是一种比较原始、简单的崇拜形式。他们接触伊斯兰教后,觉得《古兰经》与他们原来的信仰并不冲突,于是他们不但接受了伊斯兰教,而且还融入了萨满教的一些观念和教义带入了伊斯兰教。因此,中亚的伊斯兰教和阿拉伯半岛的伊斯兰教确实是有区别的。中国新疆的伊斯兰教与中亚的伊斯兰教非常接近。当然,由于也受到中国文化的影响,与中亚的伊斯兰教也有一些差异。

在波斯语中,锡尔河被用作粗略的边界。锡尔河以南称为伊朗(Iran),是雅利安人的世界。锡尔河以北称为图兰(Tulan),属于突厥人的世界。 。两者相互渗透后,发生了宗教融合——突厥语族信仰伊斯兰教,但他们的思维模式和崇拜仪式往往带有萨满教的痕迹。中国藏传佛教也有类似的情况。藏传佛教属于大乘佛教,但也融入了西藏原有苯教的许多元素,与中原和印度的佛教有很大不同。中亚伊斯兰教中有很多萨满教的痕迹,这被阿拉伯半岛的许多穆斯林认为是违反规矩的。但实际上,它是两种习俗的结合,也是文明交往的典型例子。

喀喇汗王朝

回鹘人原本居住在突厥人的北部。他们曾经是突厥人的附庸,也使用突厥语和符文语言。虽然突厥语这个词仍然保留在人们的口中,但它已经被用作一种语言的名称,或者泛指使用这种语言的广大人群,而不是指特定的民族。

840年,蒙古高原北部的希嘎斯人(很可能是今天吉尔吉斯人的祖先)南下,打败了回鹘人。维吾尔人兵分三路逃走。其中一些逃到河西走廊,被称为赣州回鹘人。另一部分则迁徙到新疆吐鲁番地区,统治着那里原本信仰佛教和摩尼教的吐火罗人和华语民族。这些人就是所谓的高昌(西州)回鹘人。高昌原本是佛教十分兴盛的地方。佛教反过来影响了外国征服者——当地的行政语言使用维吾尔语,但维吾尔人在思想上认同被征服者并信仰佛教。也就是说,公元9世纪以后,高昌地区的回鹘人皈依了佛教,而当地民众则皈依了回鹘。另一部分回鹘越过葱岭(帕米尔高原),进入楚河流域,称为葱岭回鹘。葱岭回鹘所占领的地方,是西突厥格鲁鲁部的土地。后来格鲁鲁部与葱岭回鹘合二为一。由于政治继承问题发生冲突,一名竞争者向中亚穆斯林寻求帮助,条件是皈依伊斯兰教。后来他建立了喀喇汗王朝并皈依伊斯兰教。

到10世纪末,大批草原游牧民族皈依了伊斯兰教。喀喇汗王朝以伊斯兰教为国教后,以喀什为首都和根据地,并转向东方,直指塔里木盆地的佛教于阗王国,以及阿克苏、库车等地(如上所述,这些国家原本(斯基泰人和吐火罗人建立的)发动了多次战争,四十多年后,于阗王国伊斯兰化了,但是回鹘人(回鹘人)伊斯兰化了。新疆东部高昌、哈密地区的人口(不包括汉族和蒙古族)直到明初(15世纪)才完成。

事实上,北疆和南疆部分地区在明清时期是由信奉藏传佛教的卫拉特蒙古人建立的准噶尔汗国统治的。这种情况直到乾隆时期(18世纪中叶)才结束。喀什直到11世纪才皈依伊斯兰教,其他地区花了几个世纪才完全伊斯兰化。不过,也有蒙古族、藏族信仰佛教。

10世纪末,喀喇汗王朝与另一个突厥族在今阿富汗建立的伽色尼王朝联手,吞并了萨曼王朝。喀喇汗王朝疆域最大时,东起塔里木盆地,西至河中地区。可谓地域辽阔。在文化方面,十一世纪喀什产生了两部重要的著作。一本书是优素福·哈斯·哈吉夫写的《幸福的智慧》。它讲述了星星和月亮的故事,用比喻教导统治者如何为政,以及君臣的道德。事实上,这是一部政治思想著作。另一本是在喀什用阿拉伯语写成的《突厥语词典》。这本书不仅仅是一本词典,而更像是一本百科全书。主要用阿拉伯语介绍突厥各民族的语言、天文、地理知识,因此成为当今学习突厥语言和突厥研究的必读之作。

加色尼王朝

萨曼王朝有许多来自锡尔河以北的雇佣兵,他们讲各种突厥语。其中一名士兵成为了呼罗珊地区的总督,就像唐朝时安禄山担任辽东总督一样。呼罗珊(Khorasan,伊朗语意为东方)可谓是伊朗历史上的重要地区,也是波斯文化圈的腹地,大致包括阿富汗、土库曼斯坦大部分地区和伊朗东北部。由于总督失宠,他率领突厥士兵攻占了加兹尼(今阿富汗加兹尼),建立了加兹尼王朝,开始与萨曼王朝竞争。

加色尼王朝

公元1000年左右,伽色尼王朝苏丹马哈茂德(Mahmud)多次袭击和掠夺印度德里地区,开始穆斯林在印度的统治。从12世纪开始,印度半岛最重要的国家是以德里为首都的德里苏丹国,其统治者来自中亚。印度半岛的居民主要是印度教徒,但很多地区的统治者,至少德里的统治者,从12世纪到19世纪的800年里都是穆斯林。先是德里苏丹国,再到16世纪后的莫卧儿王朝,印度半岛上的这两个主要政权一直由穆斯林统治。葡萄牙、荷兰、法国和英国先后占领了印度半岛的许多地区,但直到1858年英国才放逐莫卧儿皇帝,维多利亚女王正式成为印度国家元首。

12世纪,波斯地区有伽色尼王朝,印度建立德里苏丹国,中国原本以佛教为主的地区新疆正在伊斯兰化,乌古斯系塞尔柱突厥人建立苏丹国希腊小亚细亚的德里。塞尔柱王朝。这些地区的新统治者是信仰伊斯兰教的突厥语民族。

(摘自张新刚《丝绸之路文明十五讲》第十二讲《突厥人的崛起与西迁》)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/24262.html