极端天气如何频繁发生?

极端天气的增多会给人类社会带来什么影响?

面对极端天气我们应该如何应对?

让我们一起来了解一下

什么是极端天气?

极端天气,又称“极端天气气候事件”,是指在特定地区、特定时间发生的、可能给生命、财产和社会造成巨大危害和损失的极其罕见的异常天气现象或天气事件。与人们通常期待的顺利天气不同,极端天气往往伴随着远远超出正常范围的降水、气温、强风等。

常见的极端天气包括台风、暴雨、热浪、寒潮、龙卷风、冰雹、闪电、暴风雪、干旱、洪水、大雾等。从发生概率来看,与大量可观测天气相比,极端天气事件发生率一般不超过5%。如果某种类型的极端天气持续较长时间,例如一个月或一个季节,则称为“极端气候事件”(例如导致某个地区降水量长期很少的干旱) 。

相关数据分析显示,1950年以来,全球极端天气发生频率有所增加,特别是近10年来,严寒冰冻天气发生频率呈现明显上升趋势。 2008年以来,冬季强冷空气活动频繁,全球几乎每年都会出现大雪、冰冻等灾害性天气。

2008年1月16日,中国南方城市降雪(摄影/陈星)

2011年2月美国中部劳伦斯暴风雪过后(摄影/陈星)

2018年,整个北半球“高烧”持续,极端高温热浪事件增多。中国经历了有记录以来最热的夏季。中央气象台历史首次连续33天发布高温预警;今年,有四次强台风登陆。我国各地汛期特强降水事件增多,城市洪涝灾害风险加大。

中国城市遭遇洪水

极端天气从何而来?

为什么在全球变暖的背景下极端天气事件不断增加?为什么会在出现极端高温、热浪的同时,出现极寒、大雪、强降温呢?全球变暖的具体内涵和系统性影响是什么?要回答这些问题,我们需要了解气候变化的规律和事实。

地球气候的历史表明,冷暖气候的变化有其自身的自然规律,冷暖气候背景下会出现不同的极端天气。地球气候变化最根本的原因是太阳辐射,以及地球轨道参数变化引起的太阳辐射在地球上分布的差异和变化。

同时,地球系统内各层的相互作用也可能导致天气和气候异常。我们知道,地球系统包括五个自然圈:大气圈、岩石圈、水圈(海洋)、冰冻圈和生物圈。上述这些圈层的相互作用、反馈过程和人类活动,都对地球天气和气候的变化发挥着重要作用。

决定地球气候稳定状态的最基本机制是:赤道受到强烈的太阳辐射加热,多余的热量通过大气和海洋环流输送到远离赤道接受太阳辐射较少的地方(即、高纬度地区和极地地区)。 ),使这些地区与赤道地区的温差减小并保持在相对稳定的状态,形成特定的大气环流系统。

然而,除了纬度因素外,地球表面的组成也非常复杂。海洋、山脉、沙漠、森林、草原、城市等都表现出不同的热力和动力特征,使得太阳辐射对地球表面的加热极其不均匀,从而造成更为复杂的局部大气环流。各种天气都是在这种背景下形成的,极端天气也是这些复杂因素综合作用的结果。

在这种复杂的背景下,加上人类活动引起的地球环境的变化,如人为排放温室气体和土地利用引起的地球表面特征的变化(如森林砍伐、荒漠化、城市化等)。之后,地球的大气环流系统也发生了变化,最终导致异常、极端天气的发生。

人类活动对自然环境的破坏

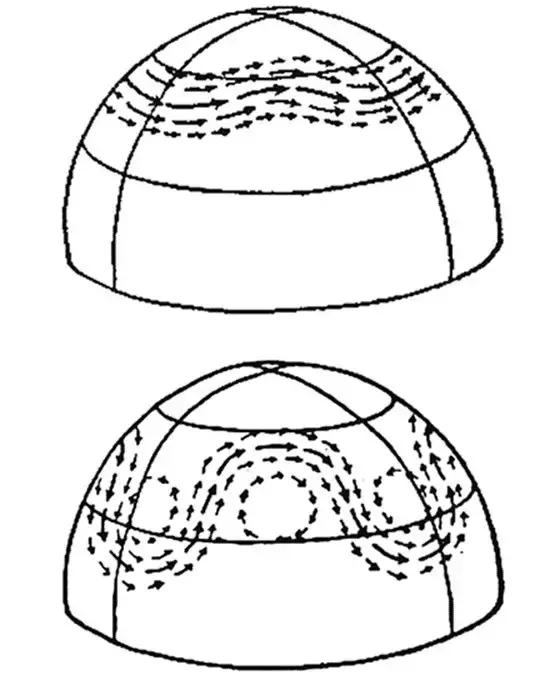

例如,2018年2月,北极圈遭到极端暖流入侵,导致气温罕见上升。这是因为中纬度环流系统异常强大,将暖空气输送到北极圈内,导致短时间内气温异常升高;随后,3月份寒潮再次席卷欧洲多国,造成60多人死亡。这种“暖”与“冷”的巨大反差是大气环流异常造成的,这种异常反映了中低纬度暖空气与极地冷空气在强度和空间上的“对抗”。这也是许多极端天气气候事件发生的基本机制之一。下面的北半球大气环流演变示意图显示了两种形式的大气环流变化。全球变暖可能会加剧后一种环流类型的频率和强度,加剧高低纬度地区的冷暖变化。

北半球大气环流示意图

上图:非异常天气时,气流平直,不利于南北气流交换,维持南暖北冷的基本格局。

下图:气候异常加剧了经向气流变化,有利于南北冷暖气流的交换。这时,来自中低纬度的暖空气可直冲高纬度地区和本应较冷的极圈,造成异常增暖;同时,极地冷空气还可大规模南下,造成中纬度地区严寒降温。

全球变暖增强了冷暖气团之间的对比,并刺激了大气层更强的水平和垂直运动。一般来说,还会增大海洋、陆地和不同地表之间的热差,增加海洋、湖泊等水体中水蒸气的蒸发量,导致大气中的水蒸气含量增加,进而有利于沉淀的形成。大气中水蒸气凝结时释放的大量潜热,有助于增强大气不稳定和强对流,从而促进灾害性天气现象的发生。

全球变暖也可能加剧地区极端天气。例如,2018年11月,受前期高温少雨影响,美国加州爆发山火。这场山火创下了美国山火造成的死亡和破坏的新纪录。这与大气环流的剧烈变化有关。尽管加州所在地区的气象条件已经极易发生山火,但全球气候变化可能会进一步加剧这些条件,使极端天气更有可能发生。 2017年,美国加利福尼亚州也发生了山火。

2017年12月,圣安娜风(干热风)在美国加利福尼亚州引发山火(摄影/Jackie Liu)

山火过后的焦土(摄影/刘杰琪)

因此,全球变暖是许多极端天气事件发生的重要原因之一。相关数据分析显示,全球变暖可能导致我国强降雨、高温热浪、台风、登陆等强度和频率增加。与此同时,冬季严寒、暴雪等极端天气的强度和频率也会增加。

如何应对极端天气?

一方面,我们必须认识到极端天气现象是自然现象,需要客观面对。尽管人类目前对气候变化与极端天气关系的认识还有限,但随着科学研究和探测技术的发展,科学家可以通过基于大量观测数据的深入研究,更好地揭示极端天气。事故发生机制,做出有效的预警和预测。

另一方面,我们也必须意识到人类活动可能产生的潜在影响,努力减缓气候变暖的趋势。比如,尽可能减少温室气体排放,合理利用土地资源,减少对地球自然植被的破坏;科学规划城市用地面积和布局,减少城市热岛效应。

此外,我们还应增强减灾意识,健全各种应急和防范体系,采取措施应对各种极端天气,最大限度地减少极端天气造成的各种灾害造成的损失。

编者的话:

我国是世界上自然灾害种类最多的国家。除了干旱、洪涝等极端天气外,地震、山体滑坡、山体滑坡、泥石流等自然灾害也十分频繁,严重危害人类社会生活。

面对自然灾害,人类并非无能为力。我国2200多年前修建的都江堰水利工程,充分展现了中国人民应对和治理自然灾害的杰出智慧,开创了水害变水利的先河。这给我们一个重要的启示:人类在应对自然灾害中可以总结经验、获得智慧,尽可能减少自然灾害造成的损失,实现人与自然的和谐共处。

提高自然灾害防治能力也离不开社会力量的广泛参与。只有加强政府、社会力量、市场机制的协调配合,充分调动社会各方面的积极性,才能形成灾害防治的强大合力。

值此第24个中小学生安全教育日之际,我们倡导大家,除了教给孩子一些必要的安全知识和处理突发事件的方法外,还应注重培养孩子的自我保护能力和良好的习惯。树立应急心态,在日常生活中千方百计预防和减轻自然灾害。

图文:陈星

(南京大学大气科学学院教授、气象教研室副主任)

排版:谭阳

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/11322.html